社会福利作为一个衡量社会整体福祉的重要指标,一直以来都是经济学家和政策制定者关注的核心问题。如何在有限资源下,实现社会福利的最大化,是各国政府面临的重大课题。近年来,“自适应最大化社会福利”的理念逐渐兴起,成为经济学研究和政策实践中的创新方向。本文将深入探讨这一前沿课题,结合最新研究成果,解析其理论基础、实际应用及未来发展趋势。自适应最大化社会福利,顾名思义,是指在政策制定过程中,根据不断获取的新数据和反馈信息,动态调整政策策略,以实现社会福利的最优提升。这种方法区别于传统的静态政策制定,强调政策的灵活性和反馈机制,允许决策者根据社会环境和个体反应的变化持续优化政策选择。

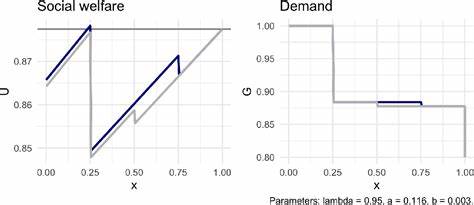

来自经济学权威期刊Econometrica于2025年发表的一篇重要论文,成为该领域的里程碑式研究。作者Nicolò Cesa‐Bianchi、Roberto Colomboni和Maximilian Kasy提出,通过重复的政策选择和实验性方法,逐步了解和推断人民的效用函数,尤其是在私人效用无法直接观察的情况下,利用间接信息实现更有效的社会福利最大化。传统福利经济学往往假设效用函数是已知的,或通过调查数据间接获得,但实际政策环境中,个体效用往往不透明且复杂多变。该研究创新地利用自适应实验设计,在政策实施过程中,通过不断试验不同的政策组合,收集市场和社会行为数据,从中推断出最符合社会整体利益的策略。这种方法不仅提高了政策制定的科学性,也增强了其针对性和实效性。社会福利最大化的核心是权衡私人利益和公共利益之间的关系。

政策制定者需要设计出既能提升个体幸福感,又能增加公共财政收入的方案。自适应最大化框架允许将这两者统一考虑,并通过动态反馈机制实现最优平衡。例如,在税收政策设计中,政府既希望通过税收筹措资金支持公共服务,同时要避免过高的税负损害居民的消费意愿和幸福感。通过自适应政策设计,政府可以根据经济环境和民众反应调整税率结构,实现财政收入与社会福利的双重目标。现代社会的快速变化和复杂多样的社会需求,要求政策制定必须具备灵活应变的能力。自适应最大化方法正好契合这一需求,它不仅减少了政策失误带来的损失,更促进了政策的创新和持续优化。

技术进步尤其是大数据和人工智能的兴起,为这一方法提供了坚实的技术支持。通过收集大规模的经济行为数据,结合机器学习算法,政策制定者能够更精确地模拟和预测不同政策组合对社会福利的影响,从而实现更科学的决策。然而,自适应最大化社会福利的实施也面临诸多挑战。如何有效收集和保护数据隐私、如何设计合理的反馈机制、如何平衡实验成本与政策效果等问题,都需要理论和实践中的不断探索和完善。此外,社会福利最大化涉及多个利益相关方,利益冲突和分配正义问题不可忽视。自适应方法虽然能提高决策的科学性,但如何确保社会公平、公正仍然是政策制定的重要考量。

未来,随着经济理论和计算技术的不断发展,自适应最大化社会福利有望成为公共政策制定的标准范式。这不仅将促进经济效率的提升,更有助于实现更为公平和包容的社会环境。政策制定者、学者和公众应加强对这一理论的理解与关注,共同推动社会福利最大化目标的实现。总之,自适应最大化社会福利作为一个融合经济理论与现代技术的创新理念,开辟了公共政策设计的新路径。它强调通过持续的实验和数据反馈,动态调整政策,有效提升社会整体福祉。在全球社会结构日益复杂的今天,这一思路为政府和社会提供了科学合理的决策工具,有助于构建更加繁荣、和谐的未来社会。

。