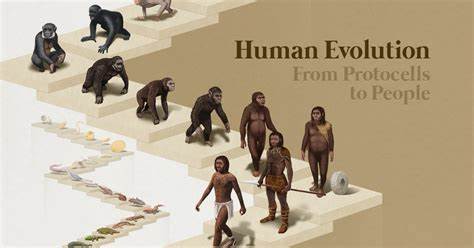

人体是地球上最复杂且精密的生物机械之一,数十亿年进化的结果使我们拥有独特的外形和功能。然而,即使经历了无数科学研究和进化理论的不断完善,仍有一些身体部位的存在原因和演变过程让科学家们感到困惑。为什么人类拥有独特的下巴?为什么我们的睾丸大小在灵长类动物中表现出如此奇特的差异?本文将深入探讨这些至今尚未被完全揭示的进化之谜,带你走进人体进化的未解之谜,探寻科学前沿对这些现象的解读与争议。人体的奇特特征不仅仅是生物形态学的表现,更涉及行为、生殖策略及环境适应等复杂层面,这些特征背后的演变因果关系因缺乏对比案例,常常难以通过传统进化学方法彻底解释。下巴,作为人类面部结构中独一无二的特征,是迄今为止最令人费解的存在之一。无论是我们的远亲尼安德特人,还是其他哺乳动物,都不具备明显的下巴骨突。

科学界对人类下巴的演化目的众说纷纭。有人认为,下巴的出现可能与咀嚼功能有关,是在进化过程中为了更好地咬合和承受咀嚼压力而强化下颌骨的结果。相较于早期人类食物的硬度,现代人类因炊事技术的进步,食物变得更加柔软,这可能导致了颌骨结构的退化与形态转变,从而形成了独特的下巴结构。另外一种观点则与社交和性选择有关,科学家猜测下巴可能是男性展示力量和吸引潜在配偶的视觉信号,有助于强化面部的英雄特质和男性魅力。然而,没有直接的化石证据或其他哺乳动物案例来验证这些假设,也缺乏跨物种的“趋同进化”现象做对比,使得这个问题至今仍无定论。睾丸的大小及生殖策略的关系则为我们理解演化过程提供了更多线索。

灵长类动物中睾丸的大小相差悬殊,部分归因于不同种群的交配模式。在那些实行以一夫多妻制的社会结构中,如银背大猩猩,雄性个体控制着一群雌性,生殖竞争较低,因此睾丸较小。相反,生活在多配偶制或多雄多雌交配系统中的物种,比如黑猩猩和狒狒,雄性之间存在激烈的精子竞争,因此拥有相对较大的睾丸以产生更多的精子,提高遗传竞争优势。人类睾丸大小恰好介于这些极端之间,表明人类的交配系统可能介乎于一夫一妻制和多配偶制之间。尽管如此,人类较小的睾丸在演化上仍存在一些未解之谜,譬如为何与某些近亲物种相比,我们没有出现更显著的差异,这指向了人类独特的社会行为和文化因素在生殖策略中的深刻影响。趋同进化是理解某些身体部位起源的有力工具。

当不同物种独立进化出相似特征时,科学家能借此推测该特征的功能和适应优势。例如,飞行能力在鸟类和蝙蝠中独立演化,证明了飞行对生存的关键意义。然而,人体中许多独特特征缺乏明显的趋同案例,限制了我们对其进化路径的理解。人类柔软的语言器官和发达的声带演化同样充满谜团。语言作为复杂的交流方式,是人类文明的基石。虽然科学家能够追踪与语言相关的脑区及发声器官的进化,但为何这些器官具备如此高的灵敏度与复杂度,仍无法通过简单的适应论解释。

某些理论指出,语言进化可能是社会合作、文化发展和性交配选择等多重因素共同驱动的结果,而不仅仅归因于生存竞争的直接压力。人类皮肤和体毛的演化也呈现复杂的适应模式。人类相比于多数哺乳动物缺少浓密的体毛,这一现象促使科学家提出了多种假说:从体温调节到社会信号再到寄生虫防御,无论哪种理论,目前均难以囊括皮肤演化的全貌。疫病压力可能推动了皮肤对紫外线的防护适应,而裸露的皮肤极大地促进了人体散热效率,但如何权衡这些因素依旧存在争议。相较于其他灵长类动物,人类大脑的快速扩大是另一重要讨论点。虽然大脑的尺寸和复杂性与认知能力高度相关,但为何在基因和能量消耗巨大的条件下,人类大脑得以快速进化,仍未找到完全令人信服的解释。

能量资源的极大消耗必然要求生物必须从环境中获得更多回报才能维持,这需要社会结构、饮食习惯以及工具使用等多方面协同进化。目前对脑容量增加的社会脑假说、烹饪促进能量释放假说以及语言发展推动等理论虽然提供了线索,但更多细节仍待科学探索。此外,人体许多微观结构,比如某些细胞器的演化、免疫系统内特定机制的起源亦是演化生物学的热点与难点。这些内部结构相较于外形更难通过化石和遗传证据直观追踪,造成了研究的空白地带。许多科学家希望随着基因测序技术的革新,利用现代生物信息学手段,结合古DNA数据,能逐步揭开这些生命机制背后的进化故事。总体来看,人类身体部位进化中的一些难题之所以难以解决,主要因为缺乏足够的比较例子和直接的化石证据。

这些独特特征没有在其他生物中独立出现,失去了通过趋同进化进行验证的可能性。同时,身体形态的演变不仅仅是单一功能选择的结果,更涉及复杂的生态、行为和社会因素交织,与单纯的自然选择模型相比,更难以被精确还原。尽管如此,科学界对这些问题的探讨从未停止。未来随着更多化石发现、基因编辑技术以及跨学科协作的推进,人类进化的神秘面纱终将被逐渐撕开。理解背后可能的动因不仅是生物学的胜利,也能促进我们对自身的认识,激发人类保护生物多样性和传承进化遗产的责任感。保持对未知的好奇和科学的严谨,将是探索人体进化深邃奥秘不变的前进动力。

。