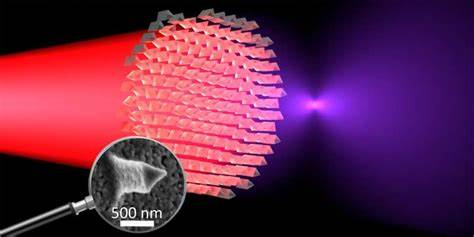

在光学领域,一直以来镜头的厚重和笨重是限制装置小型化和轻量化的关键因素。传统相机镜头依赖具有一定厚度的玻璃元件,通过折射作用实现对光线的聚焦,而厚度的存在直接制约了便携设备如智能手机的设计。近年来,随着纳米技术和材料科学的飞速发展,超薄金属透镜作为一种突破,逐渐成为焦点。最新由瑞士联邦理工学院苏黎世分校(ETH Zurich)研究团队开发的锂钽酸盐金属透镜实现了将入射的红外光波长减半转化为可见光的功能,这标志着超薄透镜技术迈入了一个令人振奋的新阶段。锂钽酸盐作为一种广泛用于微波和光通信的非线性光学材料,因其稳定性高、光学性能优异,而成为此次技术革新的核心材料。研究团队通过结合精密纳米工程与化学合成技术,开发出一种类似古腾堡印刷术的纳米压印工艺,在液态锂钽酸盐前驱体上进行图案化制造,随即通过高温退火使其结晶,从而获得功能性金属透镜。

这种制造工艺不仅成本低廉,效率高,而且适合工业大规模生产,突破传统锂钽酸盐难以加工的瓶颈。此外,超薄金属透镜的厚度仅有几十纳米,约为人类头发直径的1/40,极大地减小了光学元件的体积和重量。这样的尺寸优势意味智能手机摄像头设计将迎来变革,现有依赖多层镜片叠加来实现高质量成像的设计有望被单一超薄金属透镜替代,进而实现更纤薄、更轻便的终端设备。该金属透镜通过其表面精准设计的纳米结构实现对光线传播方向和相位的调控,从而有效聚焦光线的同时,利用锂钽酸盐的非线性光学效应,使波长为800纳米的红外光转换成400纳米的紫光。波长减半带来的能量转换为可见光光子,使得传统红外传感系统可用普通摄像设备检测,大幅降低红外成像的成本和复杂性。红外光在人类视觉范围之外,广泛应用于夜视监控、医疗成像、环境监测及军事领域,而如何高效且便携地检测红外光一直是技术难点。

新一代超薄金属透镜的问世不仅提供了轻量化的解决方案,也使得红外光转换为可见光的过程更为高效和可控,开辟了安防扫描、深紫外光刻、光谱分析等多领域的创新应用。钽酸锂的非线性特性保证了其在较宽波长范围内均具有良好的转换效率,这意味着该金属透镜具备出色的通用性,适配多种波长的光源,提升了其实用价值和市场潜力。研究团队还强调,超薄金属透镜通过其复杂且微小的纳米结构特性,可用作防伪标识应用领域,以其纳米尺度结构难以被复制和伪造,结合非线性光学特性,实现对票据和艺术品的真伪鉴定。相比传统防伪技术,该方案安全性更高,识别更精准,这在金融、版权保护及文化艺术保护方面意义重大。超薄金属透镜技术的进步不仅在材料科学和纳米制造工艺上取得突破,也推动了光学器件向平面化、小型化方向的发展趋势。光学元件的轻薄化和转换功能的集成将为虚拟现实(VR)、增强现实(AR)设备的镜头设计提供坚实基础,有望提升成像质量同时降低设备体积,带来更佳用户体验。

此外,便携红外成像设备的普及预计将促进医学诊断手段的便捷与精准,尤其在早期疾病检测和远程医疗监控方面具有潜力。值得一提的是,该技术融合非线性光学与纳米制造工艺,是现代光学、材料科学与化学交叉融合的典范。未来随着相关工艺的不断优化和材料性能的提升,预计会诞生更多功能复合、集成度更高的超薄光学元件,为消费电子、通信、医疗、安防、科研等多个领域带来深远影响。目前,研究团队正致力于进一步提升透镜转化效率及光学品质,并探索不同非线性材料在金属透镜中的应用,力求满足多样化复杂光学需求。同时,随着产业化进程推进,锂钽酸盐超薄透镜或将在未来几年内进入市场,推动轻薄智能设备和新型光学仪器的快速发展。在科技日新月异的当今社会,超薄金属透镜实现红外光波长减半转换为可见光的创新不仅提升了传统光学技术的性能和适用范围,更代表了纳米光学领域的一次飞跃。

随着研究不断深入和应用端不断拓展,我们有理由期待这种新型光学元件将在未来重塑光学成像和传感技术,助力智能设备变得更轻薄、更高效,将不可见的红外世界呈现于肉眼之中,推动科技与生活走向更美好的明天。