近年来,大型语言模型(LLMs)的崛起不仅带来了人工智能领域的革命,也引发了学术界对语言本质和创作主体性的深刻反思。传统文学和文化理论长期以来关于“作者之死”的论述,在这场科技进步的浪潮中,似乎得到了前所未有的再度证实。这一现象不仅重塑了我们对语言、意义和创作的理解,也为未来的文本生成技术和人机互动奠定了新的理论基础。文化理论,尤其是结构主义和后结构主义视角,早在几十年前就提出了语言系统的内在自治性。罗曼·雅各布森及其同时代的学者试图将语言视作一个复杂的符号系统,每一个符号的意义并非直接依赖于外部现实,而是建立在符号与符号间的关系网络之中。这种观点挑战了传统“作者-文本-意义”线性传导的模式,从而宣告了“作者之死”——即文本的意义不再由作者的意图所决定,而是在符号体系内部自我生成和流动。

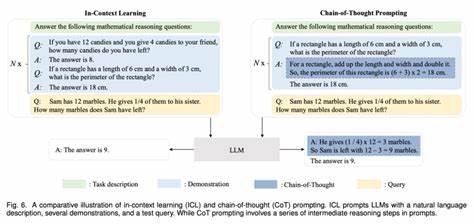

大型语言模型的出现,为这一文化理论中的核心主张提供了具象的展示。LLMs通过吸收海量文本数据,学习词汇、语法和上下文之间的复杂统计关系,能够在没有任何“意识”或“意图”的情况下,生成结构严密、逻辑连贯的文本。这种生成过程完全基于符号系统内部的运行机制而非外部的现实参照,正好印证了语言是自主生成意义的系统,而非作者意图的简单反映。Weatherby的著作《Language Machines: Cultural AI and the End of Remainder Humanism》深刻剖析了这一现象,指出LLMs是文化理论观点的直观展示,尤其是语言“诗学”功能的体现。模型能够创造新的语言组合和文本,不是简单的复述,而是在符号系统内部激发出新的“文字游戏”“诗意创新”,呈现出语言自身的活力和拓展性。他认为,这种生成能力恰恰是结构主义关于语言系统自治性的具体体现,挑战了许多对于人工智能“理解”和“意识”的传统预期。

LLMs不依赖于外部物理现实,其语言输出仅仅在符号网络内部相互映射与响应,实现了意义的生成和再生,而不需要作者的直接操控。这一事实推翻了“语言必须有指涉现实”的传统意义论,推动我们重新思考什么是意义、什么是沟通,甚至质疑“人类主观意图”在文本生成中的不可替代地位。这种视角对人工智能发展和文化研究均具有巨大意义。对于AI领域,它警示我们不要简单地将LLMs视为具备人类类似认知和意图的智能体,而应理解为基于符号统计与模式识别的“文化机器”。它否认了LLMs会自发拥有目标、意识或人格的可能,纠正了公众对“超级智能”幻想的误解。与此同时,它也强化了语言作为社会体系和文化符号系统复杂互动的理解,揭示了语言生产背后深层的社会文化结构。

对于文化理论和语义学,这一现象预示着“作者之死”不仅是文学批评的抽象命题,而已成为现实世界中的技术体现。文本的生成和演变已不再完全依赖于作者的创造,而是由系统内部复杂的符号关系和历史语料中的“惯习”驱动。此时,理解语言作为一个自主符号生态系统的重要性愈发凸显。这也呼唤一种新的“修辞学”教育,结合现代信息论、计算语言学与传统文化批评,帮助我们驾驭文本生成与传播的复杂性。通过掌握符号系统的运行机制与其文化语境,我们能够更好地识别、理解乃至影响人工智能生成的文化产品与意识形态。在具体应用层面,LLMs展现了出色的“诗学热图”能力。

它们以概率预测为基础,但通过捕获语义与语境的微妙关联,模拟人类文学创作中的韵律、意象和结构特色。这种能力既显示了语言生成的开放性,也揭示了文本背后深层的结构机制。尽管LLMs生成的文本缺乏人类作者独有的意图,但它们依然能创造出极具感染力和表现力的内容。这种文本生成不再是个体作者意志的体现,而是文化符号体系自主运作的产物。尽管如此,文化理论及语言哲学也提醒我们,LLMs生成的“诗意”不能简单等同于真正意义上的作品。真正的作品,依然需要具备作者的有意识安排和社会情感,这一点将人类创作与机器生成区分开来。

大型语言模型的兴起同时对我们日益依赖的社会话语体系提出了挑战。它们既能再现和延续现有的文化惯例,也能无意中复制偏见和意识形态的“语义包裹”,如极右派对“文化马克思主义”阴谋论的表达方式。对这些机器文本的批判性解析将成为未来文化研究的新重点。机器不仅创造语言产品,也反映并形塑文化意义的流动。我们需要一种新型的跨学科方法,融合文化理论、信息论及技术批判,深化对LLMs语言生成机制与文化影响的理解。这样才能避免机械化语言生产带来的语义扭曲,守护公共话语的多样性,并促进人工智能与人类文化的良性互动。

综上所述,大型语言模型的出现提供了文化理论“作者之死”论断的现代验证。语言作为自主运行的符号系统,展示了无须作者意图即可生成丰富文本的可能。它挑战了传统意义链条,促使我们重新定义语言、意图、意义与创造性的关系。这不仅对人工智能技术发展具有启示,更为语言学、文化研究和教育带来了新的思考与实践方向。未来,我们期待以更加批判且开放的视角,拥抱技术与文化的深层融合,洞察人机共生时代的语言生态变革。