随着人工智能技术的飞速发展,越来越多的行业开始依赖AI系统进行自动化处理和决策制定。然而,尽管AI的计算能力强大且高效,单一模型或算法在实际应用中仍然存在一定的错误率和不确定性,这可能直接影响业务效果和用户体验。为了最大限度地减少误判和错误,提升AI系统的稳健性,业界引入了“AI冗余机制”(又称AI仲裁机制、AI共识机制)。这一理念基于多模型协作和多数决原则,通过多台独立的AI模型并行推断,再由仲裁系统一致判断最终结果,大幅降低个别模型失误对整体系统的负面影响。 AI冗余机制的核心思想是利用冗余模型阵列共同对同一输入数据进行分析,然后根据多模型输出的共识确定最终结论。具体来说,系统会部署若干独立训练的模型,它们可能采用不同架构、训练数据集或优化算法。

这种多样化使得个别模型出现偏差或失误的概率被显著分散。当多个模型对输入产生预测后,仲裁模块会统计各模型的输出,并根据多数票、加权平均或可信度评估等方法选出最有可能正确的答案。 通过这种方式,AI冗余机制能够有效抵御单个模型过拟合、训练数据偏差或偶发噪音的影响,提升整体系统的鲁棒性和稳定性。特别是在高风险领域如医疗诊断、金融风控、无人驾驶等场景,对错误容忍度极低,应用AI冗余机制显得尤为重要。事实上,多个顶尖企业和科研机构已经开始将多模型协作的思想引入产品和服务,以减少误判概率,保护用户利益和保障业务安全。 与传统单模型依赖相比,AI冗余机制带来的最大优势是提升决策的可靠性。

通过对比分析不同模型的输出,即使个别模型因数据过拟合或模型缺陷出现偏差,也难以左右整体判断结果。这种多重保险策略类似于现实生活中高风险任务的复核机制,降低人为或机器错误的发生率。它还能在数据更新或模型迭代过程中,及时检测潜在异常,保障系统持续稳定运行。 此外,实施AI冗余机制还有助于应对模型间的异质性和算法的多样性。由于不同模型在设计思路、参数设定、训练数据上存在差异,借助这一机制能够充分发挥各种方法的优势,弥补单模型不足。例如,神经网络与决策树、支持向量机的组合能够结合不同算法的长处,实现优势互补。

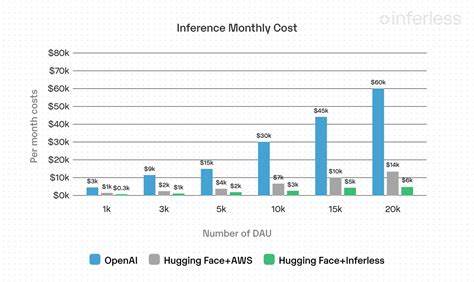

通过对多模型结果的综合分析,系统能获得更加全面和精准的判断。 然而,构建高效的AI冗余系统也面临一定挑战。首先,部署多模型需要更多计算资源和存储空间,这可能引发运算成本和延迟问题。特别是实时性要求高的应用场景中,如何平衡准确度和响应速度成为技术瓶颈。此外,不同模型之间的协调与仲裁机制设计也较为复杂,既要保证决策的一致性,又要防范仲裁过程本身出错。如何设计合理的模型权重和投票策略,也需要结合实际业务需求深度调优。

面对这些挑战,近年来研究者提出了多种优化方案。例如通过模型压缩、蒸馏技术减少模型体积和计算负荷,利用并行计算与云端资源提升处理能力。还有部分研究集中在提升仲裁算法的智能化程度,通过机器学习动态调整模型权重,以适应数据分布变化。此外,基于区块链和分布式账本技术的AI共识机制保证了多模型协同推断的透明性和安全性,为系统提供更强的防篡改保障。 AI冗余机制的发展不仅提升了人工智能系统的可信度,也推动了其在敏感和复杂领域的应用普及。例如医疗影像辅助诊断中,通过多模型共识判读,医生能够获得更准确和全面的辅助建议,降低漏诊误诊风险。

金融行业利用AI仲裁降低信用风险评估错误,提升贷款审批的科学性。智能制造领域的质量检测系统采用多模型交叉验证技术,有效识别产品缺陷,保障生产线质量稳定性。无人驾驶汽车通过多传感器多模型融合,实现环境感知与决策的高精度,是保证安全驾驶的重要技术支撑。 展望未来,随着AI技术的不断发展,AI冗余机制将逐步走向更加智能化、自适应和普适化方向。结合自动模型更新、联邦学习和边缘计算等新兴技术,未来的AI系统能够动态实现模型阵列的智能调度,根据不同环境实时优化仲裁策略及模型权重,实现低错误率与高效率的完美平衡。更重要的是,随着伦理法规和标准体系的完善,AI冗余机制也将成为确保AI系统安全、公正、透明的重要组成部分,促进人工智能与人类社会的和谐共存。

总结来看,AI冗余机制从根本上解决了单模型潜在误差对业务影响的问题,通过多模型协作与智能仲裁极大降低了系统整体错误率。这为AI系统在高风险领域的安全应用提供了坚实保障,同时也推动了技术创新的发展和应用普及。未来,随着技术的不断成熟和优化,AI冗余机制必将在更多场景发挥关键作用,助力人类迈向更智能、更精准、更安全的科技新时代。