花朵作为植物繁殖的核心器官,需要在吸引授粉者和抵御环境压力之间取得平衡。近年来,科学家们发现了一种令人惊叹的现象——花朵能够根据不同的天气条件,利用趋性反应主动调整朝向,既提升了授粉效率,也增强了对雨水等环境因素的防护能力。这种天气驱动的花朵运动机制,打破了传统植物静态生长的认知,展示了植物对环境感知和响应的高度智慧。趋性反应,即植物器官对外界刺激方向性的生长调整,是植物适应环境的基础之一。主要体现在重力趋性和光趋性两种形式中。重力趋性使植物能准确定位生长方向,例如茎向上生长,根向下发育;光趋性则帮助植物朝向光源,最大化光合作用效率。

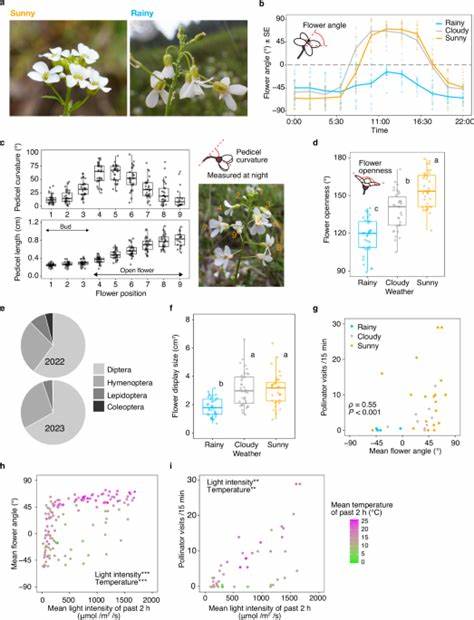

花朵的运动依托花梗上的细胞伸长与分化,通过植物激素尤其是生长素(auxin)的非对称分布实现。生长素能调控细胞壁松弛和细胞伸长速度的不均,从而促进花梗向特定方向弯曲。这一过程受到昼夜节律和外部光照条件的共同调控,使花朵在白天顺应阳光上翘,在雨天或夜晚则向下避雨。实验研究表明,蓝光波长(约460纳米)的光信号是触发花梗正光趋性的关键,而在缺乏光照或者低光环境中,重力趋性占主导,使花梗发生向下弯曲。此外,环境温度对花朵运动也有显著影响,适宜的温暖条件有助于花梗实现向阳光移动,而高湿度则不会抑制这一过程。透过对一种名为中华阿拉伯芥(Arabidopsis halleri)的植物的观察和分析,科学家们揭示了其花朵在晴朗天气条件下朝上开放,倾斜面向阳光,吸引多种昆虫授粉者如蝇类和甲虫等,提高花粉转移效率和果实形成率。

相反,在降雨或夜晚时刻,花朵朝下转向以减少花粉和柱头的雨水损伤,保护生殖器官免遭水浸破坏。分子水平的研究揭示,花梗细胞壁的动态重塑和辅助基因的表达共同促进了花朵的运动。许多与重力感知、光信号传导、生长素响应和细胞壁改造相关的基因,在花梗组织中特异表达并随天气变化而调整。例如,LAZY1、PIN3等基因在调节重力感应机制和辅助生长素极性运输中发挥核心作用,这些基因的表达在不同光照条件下表现出显著差异,促成了花朵的方向调节。实地实验进一步证实,花朵的朝向变化对植物繁殖成功至关重要。向上的花朵显示出更高的果实结实率和授粉成功率,而向下的花朵则有效保护了花粉不被降雨损坏,保障后续繁殖潜力。

值得注意的是,花朵的开合程度对雨水防护作用有限,花朵更多通过调整朝向而非闭合来适应环境,这可能与植物的自交不亲合特性有关,避免了因花闭合导致的自花授粉,最大化遗传多样性。天气驱动的趋性不仅仅是机械的生长反应,它还体现了植物复杂的环境感知能力和内部的时钟调节。科学研究发现,花朵运动由内在的昼夜节律控制,配合蓝光感受器触发的光信号通道,确保植物在授粉活跃的时间内最大化对授粉者的可见性和吸引力。当环境光强下降或湿度升高时,植物迅速将花朵归向保护位置,将生殖器官免受物理破坏,同时应对昆虫活性降低的事实。该发现为理解植物如何在不断变化的自然环境中保持生殖成功提供了新视角。对农业生产和园艺栽培也具有重要启示。

通过调控植物的光照和环境条件,或通过分子育种切入影响植物趋性机制,或许可以提升作物的授粉效率和抗逆性,减少因雨水等因素导致的花粉损失,促进产量稳定。与此同时,研究这种天气依赖的花朵运动还有助于揭示自然界中植物多样性的形成原因,及其对气候变化适应能力的深刻影响。未来研究可以进一步揭示不同物种中趋性反应的保守性及差异性,探讨多种环境信号在花朵运动中的交互调控机制,并揭示细胞层面生长调控的细节。同时结合生态学、分子生物学和进化学的多学科视角,推动对植物与环境互动的全面理解。总之,天气驱动的趋性反应使花朵能够灵活调整姿态,实现对授粉者的最大吸引和对环境威胁的有效防护,体现了植物进化史上一种精巧且高效的适应策略。它不仅丰富了我们对植物动态生命活动的认识,也为绿色生态系统的维护和农业可持续发展提供了理论支持和实践基础。

。