在当今日新月异的科技和经济环境中,很多人都被表面光鲜的故事吸引,特别是在人工智能、创新创业及资本市场的浪潮席卷下,表象往往掩盖了真正驱动一切的核心机制。理解复杂系统,以及识别隐藏于表层之下的真实动因,成为个人生存和组织成功的关键能力。这种能力不仅仅是观察表象的技巧,而是一门深刻解析和认知本质的艺术,正如约翰·加尔在《系统圣经》中所言,系统的名称极少能反映它的实际功能。换句话说,理解“什么才是真正发生的事”,才能掌控未来的发展方向。洞悉系统本质的第一步,是突破名称和品牌塑造的幻象。举例来说,餐厅表面经营美食,实则盈利重心在饮料和酒水;健身房强调身形蜕变,但依赖的是会员的长期留存率和消费频次;加油站不仅仅销售燃油,更靠便利店的高利润商品支撑运营。

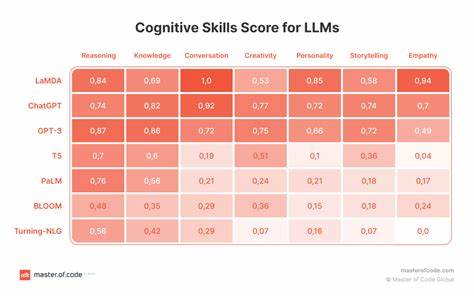

表面故事是营销和宣传构建的叙事,而利润和动力掌握在经营者的真实目标之中。人工智能的热潮尤为明显,市场对“AI”赋予了近乎魔力的期待,使它成为保护创新项目免于被淘汰的护身符。投资人倾听AI故事,创业者围绕AI构想商业蓝图,这种集体迷信让人们忽视了资本结构、运营效率和系统整合的重要性。事实上,许多吹捧AI主导的项目,其生意本质依旧是传统价值捕获,AI不过是增效手段或营销标签而已。深度理解这类现象需借助“系统学”,即关注系统真实运行逻辑的学问。系统不会按其表述的目标行动,参与系统的人也常以外貌任务为掩饰执行不同的行为。

大学教授的研究经费竞争、风险投资家同时提升个人品牌的行为、创业者为满足投资指标而非客户需求调整策略,都是这种现象的体现。企业界还有另一个重要视角是“追踪资金流向”,即抛开华丽口号,考察利润真正积累的环节。比如,著名的罗宾汉(Robinhood)宣称为散户提供无佣金服务,背后核心收入来自交易订单流向高频交易商;大型电商平台推崇AI创新服务,本质是锁定和扩大用户群和生态圈边界。亚马逊通过“Bedrock”推动AI工具普及,同时收割企业云计算和数据存储的使用费;微软则借助对OpenAI的投资,既提升AI核心技术,又引导客户进入自家云平台的闭环。这些案例表明,理解企业和市场行为时,不能仅凭表面故事判断,而必须深挖背后的价值链和动机。在创新生态圈中,机械地回应外界提出的“需求请求”往往限制了突破性创新的发生。

以硅谷知名的创业加速器为例,当它们发布“需求征集”时,寻求的只是现有范畴内的增量改进,而非颠覆性思维。真正改变游戏规则的公司,往往不是解决明确问题,而是基于独特洞察创建了全新领域。比如Facebook并非仅仅是“大学社交网络”的改良,而是构建了一种全新的社会连接方式;谷歌创始人并非简单增强搜索,而是重新定义了信息排序标准。对企业管理者和投资者来说,关键在于识别这种隐蔽机会——在主流叙事和操作现实之间的空隙中寻找突破。三条系统学基本原则为识别真相提供了方法论指引。第一,名称非实物,标签制造误导;第二,人们行为与系统宣称不一,人参与系统,出于私人动机;第三,系统运行的真实目的往往与其名义职能相悖。

将这一原则应用于现实商业分析,诸多表面繁荣的行业背后都隐藏着耐人寻味的隐秘故事。透过这些故事,能够预测行业走向和潜在风险。对未来技术尤其如此,市场上常见“加AI即可估值破亿”的潮流,体现了资本在认知和游戏规则上的偏差。然而正因如此,真正慧眼识珠者方可利用这种错位创造独特优势,捕获长线价值。展望未来,AI应用及技术发展分为两条主线。一是针对具体业务场景、以提升效率和降低成本为目标的务实工具型创新,它们或许不华丽但关系生死存亡;另一是根植前沿科学的基础研究,凭借全新视角开拓尚未定义的领域。

真正的增长机会多数出现在这两者之间的空白地带,即主流期望之外的潜在价值池。面对层出不穷的市场炒作和噪声,理性洞察成为生存准则。学会运用系统学思维,去伪存真,拒绝被光环迷惑,将引导个人和企业穿越迷雾。最终,在时代浪潮中脱颖而出的人,必定是那些耐心剖析机理,抓住本质,避免盲目跟风者。理解运作背后的“真实”,不仅是取胜之道,更是智慧的体现。在这个信息爆炸、复杂交织的世界里,唯有真正把握“发生了什么”,才能掌控“接下来会发生什么”。

这样深刻而精细的认知能力,将持续成为个人成长和企业创新不可或缺的软实力。