以太坊(Ethereum)是当今数字货币市场上最受瞩目的区块链网络之一。自2015年推出以来,以太坊迅速成长为一个庞大的生态系统,吸引了大量的投资和创新。然而,关于以太坊的性质(是商品还是证券)这一问题却一直悬而未决,并对其未来的监管环境产生了深远的影响。 在金融市场中,“商品”和“证券”这两个词有着严格的定义。商品通常指的是可以进行交易的实物资源,如黄金、石油和农产品等,而证券则是代表某种财务权益的有价证券,比如股票和债券。按照美国证券交易委员会(SEC)的定义,如果一种资产具备投资合同的特征,那么它就可以被认为是一种证券。

对于以太坊及其原生代币ETH来说,这样的界限却并不明确。 2018年,美国证券交易委员会的主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)曾明确表示,许多数字货币和代币可能被视为证券,其监管将遵循证券法。然而,以太坊的支持者则认为ETH本质上是一种商品,因为它可以用来支付交易费用、参与网络治理以及与其他去中心化应用程序进行交互。这种观点在一定程度上得到了支持,尤其是在以太坊网络转向权益证明(Proof of Stake)机制之后,其性质变得更加复杂。 近几年来,随着以太坊生态系统的不断扩大,诸如去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFT)等新兴应用不断涌现。这些创新推动了以太坊的价值和应用场景,但同时也加剧了对其监管定位的争论。

以太坊的开发者、投资者和监管机构在这一问题上的观点各不相同,使得它的未来充满不确定性。 许多观点认为,以太坊的去中心化特性是其可以被视为商品的重要因素。在以太坊网络中,ETH的供应和价值由市场决定,而非某个中央实体。这与证券的特性形成了鲜明对比,后者通常依赖于发行公司的财务状况和经营表现。然而,SEC的立场并没有说服所有市场参与者。一些人认为,即使以太坊体现了商品的某些特征,但其初始代币销售(ICO)曾被视为以证券形式发行,因此仍然需要受到相应的监管。

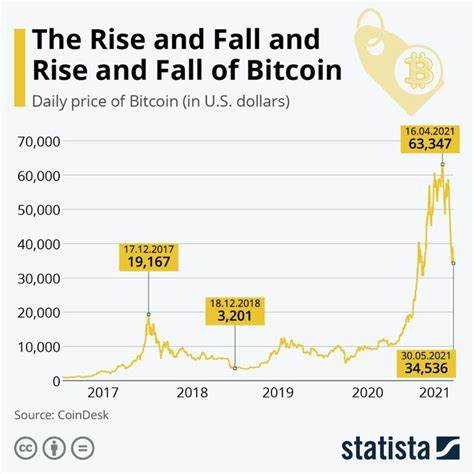

不仅仅是以太坊,整个加密货币市场都面临着与其法规相关的困惑。在某些情况下,监管机构对于不同数字资产的分类标准似乎并不一致,这导致了市场对于未来的有效监管感到不安。例如,尽管比特币(Bitcoin)通常被认为是商品,但一些分析师依然担心,如果以太坊被定义为证券,这可能会对整个行业产生连锁反应。 此外,涉及以太坊的法律案件和政府审查也进一步加剧了这方面的争议。不同国家对于数字货币的监管态度各不相同,导致了全球范围内的不确定性。在美国,SEC与众多加密货币项目进行博弈,波士顿大学教授大卫·霍普金斯(David H. Hopen)警告称,若以太坊最终被定性为证券,可能会引发巨额罚款并对相关投资者造成损失。

2023年,以太坊的社区开始更多讨论其未来的监管策略,并寻求可能的法律途径来保护自身利益。以太坊基金会与一些法律专家联合撰写了一份备忘录,表明其对以太坊的看法是商品而非证券。他们希望通过法律手段,使得以太坊的合规问题能够得到更清晰的解决,为其提供更为稳定的环境。 随着全球范围内对数字货币的关注越来越高,监管机构面临的挑战也在增加。不仅美国,欧盟和亚洲各国也在积极讨论数字货币的监管框架。在这样的背景下,像以太坊这样的项目可能会引领前进道路,但同时也面临着合规性的问题。

总之,以太坊究竟是商品还是证券这一问题仍待解答,而此种不确定性在短期内可能会持续影响其市场表现和投资者信心。随着技术的发展和监管的逐步完善,我们或许能够在未来看到有关以太坊及其他数字资产更为清晰的法律界定。市场参与者需要不断关注这一动态,以作出相应的投资决策。 在加密货币的未来中,以太坊作为一个引人注目的例子,它的命运不仅代表着自身的前途,也将对整个行业的演变产生深远的影响。无论最终的结论如何,关于商品和证券的争论都将继续,推动着我们对金融和技术的认识不断深化。在这个不断变化的领域中,保持警惕与时俱进,将是每一个市场参与者必须面对的挑战。

。