科学研究的可重复性一直以来都是学术界关注的核心问题。近期,巴西一项规模空前的复制项目对多篇本国生物医学研究成果进行了复核,结果显示仅有少数实验结果能够被成功复制。这一发现不仅反映了科研中存在的普遍性问题,也为推动科研诚信和改进研究方法提供了新的契机。巴西复制项目由联邦里约热内卢大学发起,集合了超过五十个研究团队和两百多名科学家,集中关注三种在生物医学领域极为常用的实验方法,试图通过基于方法的选择标准,而非研究领域或引用次数,来评估这类研究的可重复性。该项目横跨近二十年的文献,涵盖1998至2017年间发表的研究。复制团队按标准程序对47个实验进行了97次复制尝试,然而最终表明,只有21%的实验满足过半复制条件,显示大多数研究结果难以被独立验证。

除了复制成功率低之外,项目还揭示了原始研究中普遍存在的效应值夸大问题,复制实验的效应值平均比原作小60%。这一数据指向一系列潜在因素,包括统计方法不当、样本量不足、实验设计缺陷以及发表偏倚等。COVID-19疫情期间,该项目推进难度加大。疫情导致实验室操作受限、团队协作受阻,部分复制实验因条件限制未能完全复现原始步骤,加剧了结果不确定性。项目协调者奥拉沃·博雷尔·阿马拉尔将这一过程比作“试图让各自风格迥异的车库乐队变成一支统一的管弦乐队”,强调了方法学一致性执行的重要性。科学界对复制危机的反思由来已久。

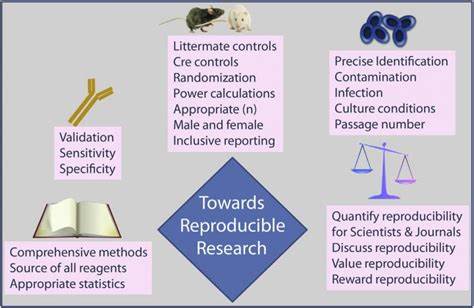

早在2015年,一项由美国开放科学合作组织发起的复制试验便指出心理学领域大量研究难以重复。巴西此次项目虽聚焦本土,却在全球学术环境中产生共鸣,凸显不同国家在科研体系中的普遍挑战,同时也呼吁通过政策和机构层面的系统改革促进科学质量提升。加强科研培训与规范化指引,是推动可重复性提升的关键路径。科研工作者需掌握合理的统计技巧,避免选择性报告和结果偏倚。高校和研究机构应建立透明的实验设计与数据共享机制,鼓励开放科学和同行复核。政府和资助方亦需针对项目评价标准进行调整,激励研究者注重质量而非数量。

此外,复制研究自身也应得到更多认可和支持。复制工作往往艰巨、耗时且显得平凡,但其对于检验科学发现的稳健性、增强公众对科学信任具有不可替代的重要作用。巴西复制项目的成功经验在于其系统性和协作性,涵盖多实验室、多学科的联合监督,确保了结论的广泛代表性。未来,类似国家层面的复制计划有望成为国际科研生态中的重要补充,推动全球科学研究朝着更高质量和更稳固基础发展。科研文化转型依然面临挑战,但随着复制危机的不断暴露及科学界日益重视研究透明与诚信,变革正在逐步展开。巴西的复制项目不仅为本国科学发展敲响警钟,也为全球探索科学可信性树立了示范。

只有通过多方合作,加强方法标准化和资源共享,科学研究才能迈向真正可持续、可信赖的新阶段。