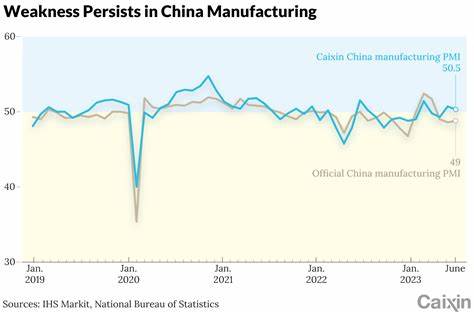

中国九月份工业活动显著降温,财新PMI数据显示 随着全球经济形势的不断变化,中国的工厂活动在九月份表现出明显的降温迹象。根据财新机构发布的9月份采购经理人指数(PMI)数据,制造业活动的减缓引发了投资者和经济学家的关注,可能会对中国经济复苏的步伐产生深远影响。 根据财新发布的数据显示,九月份的制造业PMI为49.8,较上月下降了0.6个百分点,首次跌破了荣枯线。这一读数不仅低于市场的预期,同时也显示出中国制造业面临的压力正在增强。PMI指数低于50意味着制造业活动萎缩,显示出经济复苏的脆弱性。 在全球经济不确定性加剧的大背景下,尤其是美国加息、全球供应链紧张以及地缘政治风险等因素,都在不同程度上影响着中国的工业生产。

数据显示,制造业的新订单数量出现了显著下降,且出口订单也萎缩,这无疑给产业链上下游造成了冲击。企业的生产信心受到影响,普遍反映出对未来经济形势的担忧。 在区域方面,受到订单减少、需求不足的影响,一些沿海地区的制造业活动更为显著地减弱。而在内陆城市,虽然整体活动水平相对较高,但也出现了放缓的迹象。制造业企业为了应对市场需求的疲软,纷纷采取了减产、裁员等措施,这或将进一步传导至经济其他领域。 值得注意的是,生产成本的上升也是导致制造业萎缩的一个重要原因。

尽管上游原材料价格在近几个月有所缓和,但人力成本、运输费用等依然对企业的利润率造成了压力。在这样的环境下,企业的整体经营环境愈加艰难,长此以往,可能会拖累整体经济增速。 除了制造业活动的降温,服务业的表现也未能令市场满意。服务业PMI虽略高于50,显示出扩张态势,但增速放缓的趋势也非常明显。消费者信心的不足让许多服务行业面临困境,尤其是在餐饮、旅游和零售领域,企业普遍反映需求疲软。市场对于消费复苏的预期减弱,影响了企业的投资信心。

面对这样的经济压力,政府的应对措施也逐渐显现。为了刺激经济增长,促进消费和投资,中国政府已提出多项政策,包括降低税费、增加基础设施投资以及加强对小微企业的支持等。专家们普遍认为,这些政策将对经济复苏起到积极作用,但其效果可能需要一段时间才能显现。 长期以来,中国经济的增长主要依赖于投资和出口。随着全球经济形势的变化,外部需求的不稳定让中国经济面临的挑战愈加明显。在此背景下,如何实现内需的快速恢复成为当务之急。

政府和企业需加强合作,促进各行业之间的协调和发展,才能在复杂多变的市场环境中稳定增长。 总结来看,中国九月份的制造业活动显著降温,反映出内外部挑战交织的复杂经济形势。尽管短期内经济增长的动力受到压制,但通过政策的适时调整和各方的共同努力,仍然有望在未来实现经济的平稳增长。市场参与者需保持警惕,关注后续数据变化,以便及时调整策略,抓住潜在的机遇。 未来几个月,中国的经济形势将如何演变,依然有待观察。在动荡的国际形势和内部结构性调整的双重影响下,制造业的复苏之路不会一帆风顺。

然而,历史告诉我们,中国经济有着强大的韧性和适应能力,通过合理的政策制定和有效的市场调整,必能迎来新的增长机遇。企业在这个过程中要善于利用科技创新,提高生产效率,以应对不断变化的市场需求,才能在激烈的全球竞争中立于不败之地。