近年来,迷幻药在心理健康领域的研究获得了前所未有的关注,其在抑郁症、焦虑症及创伤后应激障碍等方面带来的积极治疗潜力受到了广泛期待。然而,迷幻药带来的心理益处并非在所有人群中均等显现,结构性医疗资源获取差异与性别因素成为不可忽视的重要影响维度。医疗资源的可及性及其质量在很大程度上塑造了个体如何体验迷幻药使用后的心理效果,而这些差异尤其在不同性别群体间表现突出,反映出深刻的社会与文化背景所带来的影响。研究基于2008年至2019年间涵盖近49万美国家庭的全国药物使用和健康调查数据,系统地分析了公私医保覆盖、性别与迷幻药使用之间的交互关系对心理困扰的影响。结果显示,拥有私人医疗保险的人群,其迷幻药使用与较低心理困扰呈显著正向关联,反映出在资源充足、医疗支持完善的环境中,迷幻药能够更有效地发挥心理调节作用。私人保险不仅意味着获得更高效、及时的医疗服务,还意味着病人与医生之间通常建立有更稳固的信任关系,促进了心理体验的整合与疗愈。

相较之下,公共医疗保险受限于系统效率低下、专家资源稀缺及更频繁的就诊延迟,令依赖公共医疗系统的个体难以充分享受迷幻药的潜在益处。更为令人关注的是,在使用公共保险的群体中,迷幻药使用反而与心理困扰水平的升高相关,尤其在女性中表现尤为显著。这表明公共医疗环境中的结构性束缚,例如诊断错误、症状被忽视以及治疗延迟等问题,不仅未能缓解心理压力,反而可能通过迷幻药使用这一自我调节手段被放大,形成恶性循环。性别维度强化了这一现象。女性在整体上报告的心理困扰高于男性,且更倾向于依赖公共医疗保险。在私人保险覆盖的女性中,使用特定迷幻药如裸盖菇素和LSD的个体,其心理困扰明显降低。

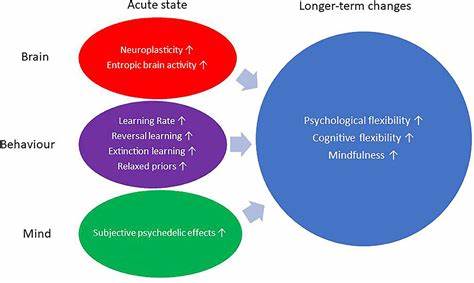

这部分反映了在资源丰富且支持性较强的医疗环境下,女性能够更有效地利用迷幻药带来的认知和情绪灵活性,从而改善心理状态。然而,公共保险女性却表现出相反趋势,迷幻药使用伴随心理困扰的显著增加,揭示了结构性性别歧视和医疗系统内在的偏见对心理健康的负面影响。身体生理机能的差异、文化和社会期待、医疗服务中对女性症状的误诊和忽视共同加深了这一困境。男性群体则呈现相对稳定的关系模式,迷幻药使用对他们的心理困扰影响与医保类型交互作用不显著。这可能源于男性在医疗体系中享有的相对优势,比如获得更快速诊断、更直接的治疗路径以及更少的医疗歧视,使得迷幻药的心理效益不依赖于医保类别的变化。理论视角上,Minorities’ Diminished Psychedelic Returns(MDPR)理论为这些复杂交织的现象提供了有力解释。

MDPR强调,内部的心理状态(如态度、预期、既往精神健康史)与外部环境(社会支持、文化氛围、医疗接入等)共同决定了迷幻药的疗效。尤其当个体处于持续压力、歧视或社会排斥环境中时,其积极的迷幻药体验回报会大打折扣。医疗资源的结构性差异即为此类外部环境的重要体现。具体到本研究,不同医疗保险体系带来的资源投入、专业水平、服务效率、医患关系紧密程度等差异,为迷幻药的疗效发挥创造了截然不同的条件。私人医疗保险不仅提高了治疗的精准度和及时性,还促进了对迷幻药体验的合理整合和后续心理支持,而公共保险体系的系统性短板则限制了这一过程。此外,性别在医疗和社会文化背景下的交互作用依旧对迷幻药相关的心理健康结果产生关键影响。

因此,迷幻药并非万能解药,不可能在根深蒂固的社会医疗不公背景下独自扭转心理健康的差距。政策建议层面,研究呼吁医疗体系应重视并缩小公私保险之间的服务质量鸿沟,强化对边缘群体特别是女性患者的性别敏感医疗培训,推进诊断和治疗中的公平正义。临床实践中,应将迷幻药视为综合医疗体系的有益补充而非孤立手段,强调整合服务、心理疏导及持续跟踪。对于公共保险用户,尤其是女性群体,提供更多整合性心理支持、社区基础的心理健康资源及专门针对性别与社会结构压力的干预服务至关重要。迷幻药的心理益处依赖于高质量医疗支持和社会环境,而非单纯的药物效应。未来研究应进一步探索迷幻药在实际使用情境中的“心境”与“环境”(即set and setting),以及不同精神活性物质间的差异化影响。

深入理解个体社会身份、文化背景及医疗体验如何协同塑造迷幻药疗效,将为精确制导的治疗策略提供科学依据。同时,应重视长期纵向研究以厘清迷幻药使用与心理健康动态的因果关系,避免单纯依赖横断面数据带来的解读偏差。总之,医疗资源的可及性和质量、性别因素以及复杂多样的社会文化背景共同决定了迷幻药在减轻心理困扰中的实际成效。未来的公共卫生策略和临床实践必须审慎融合这些因素,确保心理治疗方法的公平、有效及个性化,从根本上促进全民心理健康的提升。只有这样,迷幻药的潜力才能真正转化为惠及广泛人群的现实福祉,避免在不平等的结构中加剧既有的健康差距。