在当今的金融市场,数字货币(加密货币)正在不断吸引投资者和监管机构的关注。随着比特币、以太坊等数字资产的迅猛发展,讨论这些资产的本质愈发显得重要。其中一个关键问题是:加密货币究竟是否属于商品的范畴?这个问题不仅具有理论上的重要性,也关系到监管政策、投资策略以及市场未来的发展方向。 首先,我们需要明确“商品”一词的定义。商品通常被视为可以在市场上进行交易的物品或资产,其价值取决于供需关系。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的定义,商品是指自然资源,包括农产品、金属、能源等。

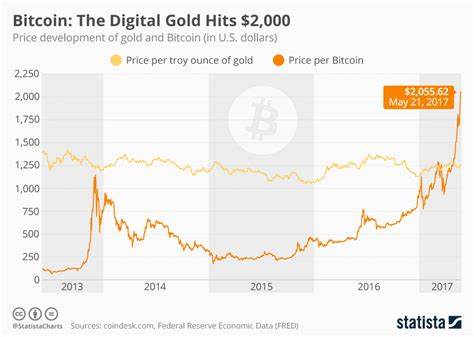

然后,加密货币作为一种数字资产,不同于传统商品,其价值主要受市场情绪、技术发展及监管动态等多种因素的影响。 在对加密货币进行分类时,我们可以看到其具备一些商品的特征。例如,比特币可以被视为数字黄金,由于其有限的供应量,许多投资者将其视为一种价值存储工具。这种属性使得比特币在某种程度上与传统商品相似。相比之下,以太坊及其它智能合约平台则更多被视为应用程序平台,其价值受到网络活跃度和技术进步的直接影响。 在美国,CFTC率先将某些加密货币(如比特币)认定为商品。

这一决定使得这些数字资产进入了商品市场的监管范畴,从而为投资者提供了一定的法律保障和透明度。然而,这一分类并非没有争议。一些学者和业内人士认为,只有在特定情况下,加密货币才能被视为商品。比如,当它们像传统商品一样被用于交易时,其本质才更接近于商品。 在国际范围内,关于加密货币是否属于商品的讨论同样热烈。欧盟正在逐步建立关于加密资产的监管框架,但目前尚未对加密货币的分类达成一致。

某些国家,如中国,采取了相对较为保守的立场,禁止使用和交易加密货币,而另一些国家则积极拥抱这一新兴市场,试图制定相应的规则进行监管。因此,加密货币的定义不仅与技术和市场相关,还受到不同地域法律文化的影响。 除了监管方面,判断加密货币是否为商品还需要考虑其经济功能。例如,某些加密货币被用于支付、转账,甚至进行智能合约的执行。这些功能的存在意味着加密货币并不仅仅是持有和投机的工具。相反,它们可以在某种程度上更像是货币,而非传统意义上的商品。

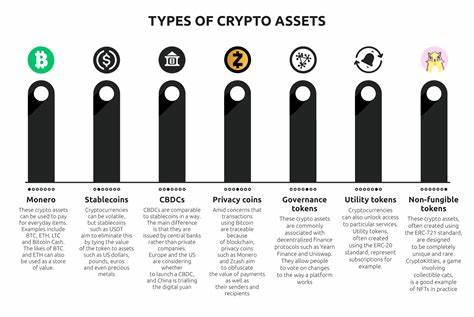

因此,有人主张,应该根据加密货币的功能和用途进行分类,而非仅仅依赖它们的市场表现。 在实际操作中,不同类型的加密货币可以分为几种主要类别。第一类是作为价值存储的货币,例如比特币。第二类是用于支付和转账的货币,例如瑞波币(XRP)。第三类是构建在区块链上的金融工具,如稳定币(与法定货币挂钩的数字资产)。根据这些分类,不同类型的加密货币在市场上面临的监管和法律框架也有所不同。

对于投资者而言,理解加密货币的本质具有重要的实际意义。随着越来越多的加密货币进入市场,投资者不仅需要关注其价格波动和市场趋势,更需要理解其背后的经济模型和市场机制。这将有助于做出更为明智的投资决策,降低因信息不对称带来的风险。 最近,随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,许多投资平台开始提供关于加密货币的更多信息和分析工具。这些平台利用先进的数据分析和人工智能技术,帮助投资者更好地理解市场趋势,提升投资决策的有效性。同时,区块链技术的透明性也为加密货币市场提供了更高的可信度,投资者可以通过区块链上的公开数据追踪到任何一笔交易的历史和来源。

在未来,随着监管政策的逐步明确和技术的不断革新,加密货币可能会在全球范围内逐渐被广泛接受。这一过程中,将会有很多新的资金、技术和市场参与者涌入这个领域,从而推动区块链技术的应用与发展。 总的来说,是否将加密货币视为商品并没有明确的答案。它的本质取决于多种因素,包括市场需求、技术架构以及监管政策。尽管当前许多国家将其归入商品的范畴,但这一分类可能会随着市场的发展而变化。投资者在参与加密货币市场时,应保持警觉,随时关注相关政策和市场动态,以便更加理智地应对这一复杂而多变的市场。

未来,加密货币如何界定以及如何与传统金融体系结合,将有可能改变我们对金融资产的理解与认知。