近年来,科学界对于科研成果的重复性问题关注度日益提升。作为科研质量的重要保障,研究结果的可重复性不仅关系到学术诚信,更直接影响科研成果的应用价值和公共健康安全。近期,由巴西科研人员主导的一项大规模重复性研究项目推出,其结果引发了广泛关注与热议。该项目在分析和复现多项生物医学研究成果时,却发现只有不到一半的实验结果能够成功复制,甚至只有21%的研究在严格评估标准下被判定为可重复。这一发现不仅映射出研究质量的参差不齐,更揭示了科研环境中潜在的系统性问题。 这项名为“巴西重复性倡议”的项目由里约热内卢联邦大学的科研团队于2019年启动,集结了超过50个实验室和210多名科研人员,是迄今为止涵盖范围最广、规模最大的本土重复性研究。

在全球多地科学家曾对特定领域科研成果进行复制尝试的背景下,巴西团队独树一帜,他们选择了基于研究方法而非学科领域进行抽样。具体而言,研究聚焦于三种在生物医学领域广泛使用的方法,包括细胞代谢测定、基因扩增技术以及用于评估啮齿类动物认知能力的迷宫测试。这种方法导向的策略有助于综合评估科研成果的普适有效性,避免因学科差异引起的偏差。 在筛选过程中,研究团队随机选取了1998年至2017年间发表的相关论文,且至少有半数作者具有巴西隶属关系,以确保结果的地域代表性和科学社区的内涵一致。整个复制实验由三家独立实验室进行,涉及47项具体实验,共计97次有效复制尝试。复制成功与否的判定依据包括统计学结果的显著性、一致的效应方向、效应量的相近性等五个指标。

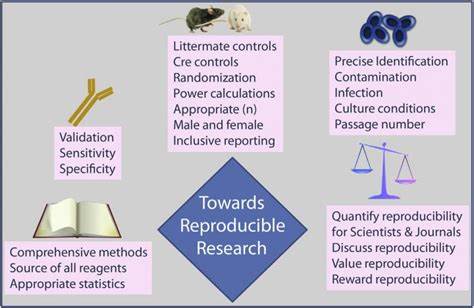

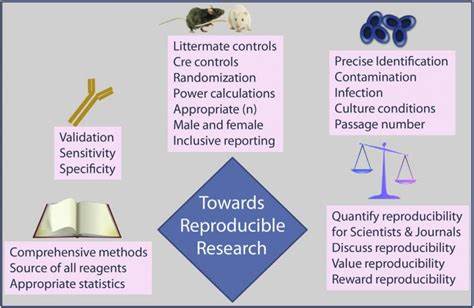

令人担忧的是,除了重复率仅约一半外,复制实验中观察到的效应强度平均比原始报告低60%,显示许多原始研究存在效果夸大的倾向。 这项研究结果不仅与此前哈佛大学等国际团队的类似发现相呼应,更通过系统方法验证了科学研究中的“复制危机”现象。复制危机长期以来困扰着生命科学、心理学等多个领域,主要原因包括研究设计缺陷、数据过度解读、统计方法使用不当以及发表偏好等。巴西项目的策略新颖之处在于关注的是科研共同基础技术,影响范围极为广泛,由此可见科研内部结构的普遍性问题。 巴西科学家表示,这次重复性项目不仅是对科研现状的客观诊断,更为改进和强化科学研究机制提供了实际数据支撑。通过公开透明的方式共享数据与流程,可促进学术交流和合作,减少资源浪费,提升科研效率和成果可信度。

在项目中出现的实验协议执行不一、实验室间操作差异等“团队文化”问题,也提醒科研体系需在标准化和规范化方面进一步努力。 此外,该项目的结果受到学术界和政策制定者的高度关注,呼吁加大对科研质量的监管和评估力度。比如,更加推荐设立奖励机制鼓励数据共享和重复实验,强化统计培训以及重视研究设计的科学合理性。同时,提升科研人员的伦理意识,反对“数据捏造”和“结果筛选”等不端行为,是确保科研健康发展的关键环节。 这场针对巴西本土科研的复制实验也是全球科研体制自我反思的缩影。它启示我们,科学不仅是理论和实验的堆砌,更是对真理的持续追求和验证。

单一实验结果的轰动效应不能掩盖科研结论的严谨性和可靠性,公开的批判性检验才是科学进步的不二法门。各国科研机构和学术期刊应以此为鉴,构建更加开放、透明和负责的科学环境。 未来,提升科研重复性的措施不应仅仅局限于实验室内部操作,更需要从政策制定、资金支持、学术评价体系等宏观层面进行整体优化。比如推动数据标准化存储,促进跨实验室协作研究,引入更细致的同行评议机制等,都能有效降低复制壁垒。特别是在生物医学领域,科研成果的实用化关系到患者的生命安全和治疗质量,务必确保研究结论的可信性和可持续性。 总结而言,巴西重复性倡议实现了科研领域少有的全国系统性实验复制尝试,不仅展示了科研工作者对无私求真精神的坚守,也暴露了现行科学体系亟待改革的现实隐忧。

未来,唯有通过全社会共同努力,提升科研的透明度、科学性及合作精神,方能助力全球科学事业走上一条更加坚实稳健的发展道路。科学诚信和研究重复性将成为新时代科研生态中不可或缺的基石。