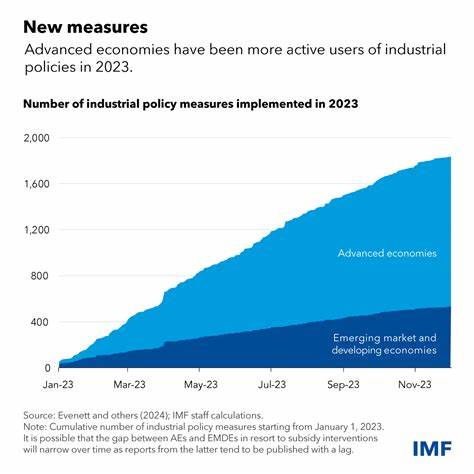

工业政策,作为国家调控经济、推动产业升级和结构优化的重要工具,长期以来主要被视为发展中国家的专属策略。许多发展中国家曾依赖进口替代政策来培育本土产业,试图通过政府干预实现工业化和经济独立。然而,近年来这种传统认知受到挑战。一系列新研究和数据揭示,发达国家正在引领一场全球范围内工业政策的复兴,形成明显的分化态势。发达经济体通过更加精细化、面向未来竞争力的工业政策,不仅改变了自身的产业结构,也对发展中国家带来新的机遇与挑战。新的测量方法为我们揭示了工业政策分化背后的复杂图景。

利用大型语言模型(LLM)对政策文本进行分析,研究者们得以甄别哪些政策属于真正的工业政策,而非单纯的财政措施或贸易保护手段。以往研究多以政策工具如关税、补贴为分类标准,而新方法则强调政策的最终目标和意图。这一创新方法揭示出,全球约一半的政策措施实际上是工业政策,且自2010年以来,工业政策的发布数量激增了十倍以上,凸显其成为全球经济治理中的常态。值得注意的是,发达国家占据了工业政策发布的主导地位,这与传统发展经济学中工业政策主要由低收入国家实施的观点显著不同。数据显示,最高收入五分位的国家远远超过最低收入群体在工业政策的运用上。究其原因,现代工业政策往往依赖财政与行政资源充足的手段,如补贴和出口融资等,这使得具备高国家能力的发达经济体更易开展和执行复杂政策。

与此同时,关税作为工业政策工具的重要性已显著下降。不论是发达国家还是发展中国家,现代工业政策更多地采用面向出口的措施而非保护主义关税。这一趋势表明,全球工业政策日益开放和融入全球价值链,而非回归过去的进口替代模式。产业选择范式的变化同样引人关注。传统工业政策理论认为,政府应当支持本国尚未形成比较优势的“幼稚产业”,通过扶持实现产业跨越式发展。新数据分析发现,发达国家实际上更倾向于支持已具比较优势的强势产业。

这种模式可能源于技术密集型产业对持续研发投入的需求,以及现有优势产业为国家经济和就业贡献的稳定性。此外,成熟的国际企业集团可能拥有更强的游说能力,促使政策更倾向于支持“明星产业”。相比之下,中低收入国家的工业政策则没有表现出明显偏好优势产业的倾向,体现了不同发展阶段和产业结构的多样性。面对这一全球工业政策分化趋势,发展中国家正处于关键抉择时刻。一方面,现代工业政策的高成本和运营复杂性制约了落后国家的政策空间。发展中国家难以凭一己之力与高收入国家竞争,需要结合自身实际谨慎设计工业政策;另一方面,发展中国家在出口导向型政策、利用外商直接投资(FDI)以及贸易投资相关措施方面展现出创新能力,开辟了与全球化相辅相成的发展路径。

这表明全球化并非工业政策的阻碍,而是可以被开发利用的手段。融合FDI和工业政策这一策略,正日益成为中等收入国家的核心竞争力来源,甚至被部分发达国家视为学习借鉴的范例。发展中国家应重点发展自身的机构能力和财政体系,加大对可持续和有针对性的工业政策投资,同时注重国际规则的参与和改革,确保当前贸易体系符合新时期的发展需求。此外,产业政策研究尚有诸多未解之谜值得深究。为何富裕国家偏好支持已有优势的产业?这背后是出于经济理性,还是企业政治力量的影响?在日益复杂的全球产业链中,如何平衡产业多样化和专精化,寻找最适合各国国情的工业政策路径?这些都需要未来的研究与实践探索。综上所述,全球工业政策正经历一场深刻转型。

发达经济体通过具备高技术和财力支持的现代工业政策,强化和巩固自身竞争优势,而发展中国家则需在有限资源和国际竞争压力中创新求变。面对工业政策的分化现实,唯有结合本国优势,灵活应对,才能在全球经济格局中谋求更大发展潜力。通过科学测度和政策设计的不断完善,工业政策仍将是促进包容性增长和结构升级的重要利器。