假手术,又称为安慰剂手术,是指在临床试验中进行的一种假装手术,但实际上并未执行被认为具有治疗性的关键步骤。通过排除手术中的实质性治疗环节,假手术能够帮助研究者明确真实治疗效果与非特异性因素的影响,如麻醉作用、切口创伤及患者心理预期。作为一种科学控制手段,假手术在手术干预的有效性评估中扮演着至关重要的角色,其作用类似于药物安慰剂,旨在中和因主观感受和治疗环境带来的偏差。随着微创手术技术的发展,假手术的实施变得更加简便,可以通过较小的切口模拟真实手术的环境,从而提高实验设计的严谨性和患者的安全性。在很多经过伦理委员会批准的研究项目中,假手术揭示了许多传统临床认为有效的手术实际上并无明显优越于对照组的疗效。例如,心血管领域早期一种旨在促进心脏血流的内乳动脉结扎手术,在经过假手术对照研究后,发现其疗效与仅进行假手术的患者并无本质差别,挑战了长久以来的治疗信念。

在中枢神经系统疾病的研究中,假手术同样发挥了巨大作用。帕金森病的细胞移植手术曾一度被寄予厚望,但通过对照假手术设计,研究者发现相关干预并未带来预期的治疗效果,甚至存在潜在风险。此类研究促使神经科领域专家普遍认同,未来针对神经疾病的外科治疗应严格实施假手术对照,以保证研究结果的科学性和伦理合理性。骨科领域则是利用假手术最为广泛的领域之一。膝关节骨关节炎的关节镜手术长期被视为有效治疗方法,但知名的系统性研究显示,接受假手术的患者在症状改善方面与接受真实手术的患者无显著差异,强调了手术治疗中存在的显著安慰剂效应。此外,对于肩部疼痛的手术治疗,同样的假手术对照研究显示,去除肩峰骨赘的手术和仅做假手术的患者症状缓解无明显差距。

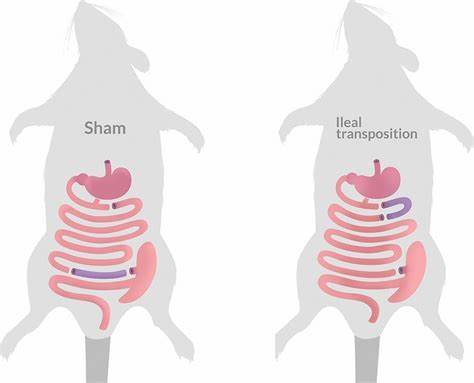

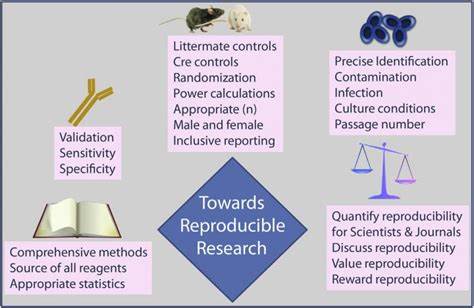

这些研究成果不仅挑战医疗惯例,也促使医疗机构重新评估手术适应症,减少不必要的医疗资源浪费和患者风险。在动物实验领域,假手术被广泛用以作为对照组,帮助研究者理解器官功能及手术干预的具体效果。通过实施模拟手术而不进行实质性操作,科学家能够区分手术本身可能导致的影响与实际生理改变,为基础医学研究提供严谨的实验设计标准。尽管假手术在科学研究中价值显著,但其实施过程中也存在复杂的伦理争议。主要问题集中在患者知情同意以及对患者健康风险的权衡上。由于假手术涉及对患者进行无实际治疗效果的干预,研究必须确保充分告知患者相关风险和研究目的,并获得其自主同意。

此外,研究需最大限度减少不必要的创伤和痛苦,维护患者的安全和尊严。全球范围内,伦理委员会对假手术的审查较为严格,只有当没有更合适的替代研究方法且预期科学价值显著时,才会批准假手术的使用。总的来说,假手术作为一种独特且有力的科学工具,推动了医疗技术的进步和治疗方法的合理化。它不仅帮助医生和科学家识别了许多无效甚至可能有害的手术方式,也促进了医学研究的科学性和严谨性。与此同时,假手术的执行要求在保障患者权益和研究科学性之间找到平衡,这对临床研究和伦理审查提出了更高标准。未来,随着技术的不断进步和伦理规范的完善,假手术将在更多医疗领域发挥更大作用,推动个体化医疗和精准医学的发展,使患者受益于更为安全、有效的治疗方案。

。