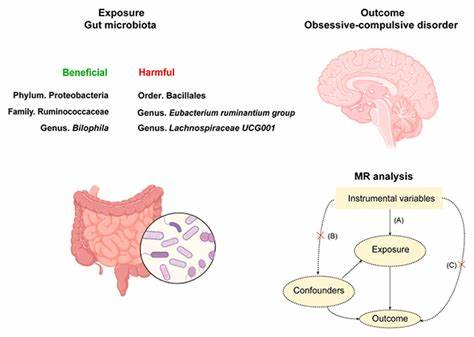

强迫症(OCD)作为一种影响全球约3%人群的复杂精神疾病,一直以来都让医学界颇感头痛。尽管已有多种治疗方法包括认知行为疗法和选择性血清素再摄取抑制剂(SSRIs)投入使用,但仍有约25%至40%的患者对这些疗法反应不佳,导致个体及家庭面临巨大压力。近期,中国研究团队带来了一项令人瞩目的成果——强迫症的根源或许不只是大脑,而是与我们体内肠道细菌息息相关。这个发现为强迫症的诊断、治疗乃至预防开启了全新的视野。 研究团队利用了一种名为孟德尔随机化的遗传学方法,通过分析基因变异与肠道细菌及强迫症发病风险之间的关系,揭示了肠细菌在强迫症中的潜在因果作用。传统观点认为,精神障碍主要起源于大脑神经结构和神经化学的异常,但肠脑轴作为连接肠道与大脑双向信号传递的复杂系统,近年来成为研究热点。

肠道微生物群不仅参与消化和代谢,还通过神经、免疫及内分泌系统影响大脑功能和行为表现。 此次研究涉及逾18,000名个体的肠道微生物数据和近20万名的强迫症相关遗传样本,通过科学设计分别进行分析,再结合双方结果,研究人员发现有六类肠道细菌与强迫症发生显著相关。其中三种细菌,包括变形菌门(Proteobacteria)、瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)及巴斯德菌属(Bilophila),被认为具有保护作用,能够降低强迫症发病风险。相反,芽孢杆菌目(Bacillales)、真杆菌属(Eubacterium)及Lachnospiraceae UCG001则可能增加患病几率。这一发现不仅深化了对肠道菌群多样性与精神健康间联系的理解,也为未来靶向微生物干预措施提供了理论依据。 值得注意的是,这些菌群在已有文献中也与其他情绪障碍相关联。

比如低水平的瘤胃球菌科曾与抑郁症的发生相关,提示它们在调节神经递质、炎症反应等方面扮演着复杂角色。肠道菌群的免疫调节功能可能通过释放特定代谢物或调节神经递质合成间接影响大脑认知和情绪,进而影响强迫行为的产生。此外,肠道细菌还能参与调节血脑屏障的完整性,进一步影响大脑环境稳定性。 传统的强迫症治疗方法虽然在部分患者中取得成效,但副作用及复发率高的现状催生了多样化治疗策略的需求。肠道菌群疗法,包括益生菌、益生元、定向菌群移植,因而成为新兴方向。通过调整肠道细菌组成,或可缓解强迫症症状甚至阻断其发病机制。

尽管目前尚处在早期研究阶段,相关的临床试验和长远追踪研究正逐步展开,为验证这些疗法的有效性积累证据。同时,更精细分辨微生物种类及其代谢产物,将进一步揭示它们如何影响神经系统和行为表现。 研究者强调,现有研究依然存在一定局限,样本多来自同一地区和人群,未来需要涵盖更广泛的族群和地理环境,采用纵向设计深入追踪变化趋势。此外,环境因素、饮食习惯、生活方式等也在调节肠道菌群与精神状态中起作用,需要多维度综合研究。 对于强迫症患者及其家属而言,肠道菌群的新发现带来新的医学希望。也许在不远的将来,通过科学调控肠道微生物群,不仅能协助药物和心理治疗,更能够实现预防和个性化管理,显著改善患者生活质量。

与此同时,这一研究也提醒社会关注精神疾病的复杂性,打破以往单一器官病理视角,倡导多学科融合,推进精神健康领域的创新发展。 总之,强迫症的发病机制正在经历一场革命,肠道细菌被赋予了前所未有的关注。通过基因数据与肠道微生物的结合分析,研究为科学界提供了一条值得深入探索的新路径。这不仅有望改变我们对强迫症起源的传统认知,更开启了肠脑轴领域治疗研究的新篇章。面对精神健康危机,未来的医学应更加注重人体微生态系统的协同影响力量,打造更加精准与高效的防治方案。