在现代西方社会,宠物尤其是狗狗的地位发生了显著变化。过去,狗只是简单的动物伙伴,承担着看门、狩猎等功能,而如今,它们往往成为家庭中的重要成员,甚至被视为“孩子”般的存在。这一社会现象不仅反映了宠物饲养习惯的变化,更显示出深层次的文化和心理转变。本文将深入探讨西方社会中狗狗扮演“孩子”角色的现象,分析其背后的原因及其带来的社会文化意义。 随着全球许多国家尤其是西方发达国家面临人口出生率下降和家庭结构转型,人们的家庭大小和子女数量持续减少。在这样的背景下,越来越多的人选择养宠物,尤其是狗作为情感依托。

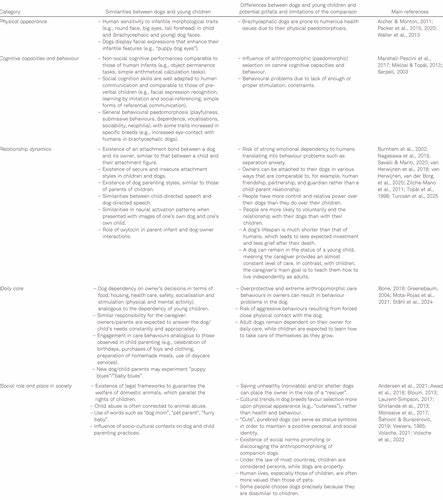

这部分原因源于现代城市化生活的孤独感和社会网络的稀疏,宠物提供了不可替代的陪伴和情感支持。特别是在职业压力大、生活节奏快的情况下,养狗成为缓解压力和获得归属感的有效途径。 文化演变学的观点解释了为何人们将对孩子的养育欲望重新投射到宠物身上。生物学上,人类有强烈的养育本能,这种本能在生育率降低和家庭子女减少的环境中并未消失,而是转移到了宠物的身上。由此,许多养狗者不仅满足于简单的喂养和照顾,而是赋予狗狗更多的人格化和情感化属性,把它们当成家中的“孩子”一般对待。 从形态和行为特征来看,狗具备很多“孩子化”的特征。

它们的柔和面部线条、大眼睛以及幼态持续(neoteny)使它们更容易激发人类的保护和喜爱本能。此外,狗的依赖性和社交行为也类似于人类儿童,这让养狗者在与狗的互动中感受到类似亲子关系的情感纽带。狗狗的无辜表情和依恋行为往往能够引发主人的情感共鸣,增强彼此之间的亲密感。 在西方社会中,这种“狗孩子”现象不仅仅表现为单纯的宠物照顾,而是演变成一种复杂的“狗养育”模式。许多狗主会投入大量资源和时间来满足狗的生理和心理需求,从饮食管理到心理健康,再到社交培养,甚至包括生日庆祝等类似人类庆祝活动。宠物商品和服务行业也因此蓬勃发展,专门针对“狗孩子”设计的产品层出不穷,反映出社会对宠物拟人化的广泛认可。

与此同时,养狗作为“孩子替代”的现象也反映了西方社会对传统家庭结构和生育观念的转变。有些年轻人甚至主动选择不生育,而是通过养狗来填补情感需求的空白。这种选择不仅涉及个人生活方式,也牵涉到社会文化对家庭和父母身份的重新定义。狗在人们生活中的“孩子化”角色加强了对生命关爱的普遍性,凸显了人类在跨物种关怀中的情感能力。 当然,狗与人类儿童之间的养育差异依然存在。犬类作为独立的生物,其需求和行为特征有别于人类儿童。

许多养狗者清楚认识到这一点,因此在“狗孩子”与“真实孩子”之间维持平衡,既尊重宠物的物种特性,也满足自身的情感寄托。不少家庭甚至同时拥有子女和宠物,形成复杂而丰富的家庭结构,宠物的存在并非单纯替代,而是增添了生活的多样性和温情。 这种现象的出现也引发了学术界、社会学家和心理学家的广泛关注。研究指出,宠物拟人化不仅影响个人的心理健康,如减缓孤独感和焦虑,还对社会行为和文化价值观产生潜移默化的影响。西方社会普遍推崇个体情感表达和多样化生活方式,宠物作为情感寄托的媒介,成为这种社会价值的具体体现。 在城市化进程中,人与自然隔阂逐渐加深,宠物成为人类重新连接自然和生命的纽带。

狗的“孩子化”角色反映了现代人对陪伴、关怀和无条件爱的渴望,也展示了人类文化适应环境变化的能力。未来,随着社会环境的继续变化,这种跨物种的情感连接可能会更加深入发展,也为理解人与动物关系提供了新的视角。 综上所述,西方社会中狗被视为“孩子”的现象是一种复杂的文化和心理现象,它不仅体现了人口结构和家庭观念的转变,还反映了人类情感和社会互动的深层需求。狗的独特形态与行为使其成为理想的“替代子女”,而宠物养育也逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。理解这一现象,有助于我们更好地把握现代社会中人类与动物的关系变化,促进更加和谐的人宠共生未来。