在当今操作系统领域,Linux、Windows和macOS等主流系统主导着大多数用户的计算体验。然而,伴随着技术的不断进步和多样化需求的出现,越来越多的开发者开始探索替代性和创新性操作系统的可能性。PatchworkOS便是这样一个独特且实验性的项目,它不仅挑战了传统的POSIX标准,而且坚持“万物皆文件”的设计哲学,旨在创造一款既具教育价值又具实战潜力的现代操作系统。 PatchworkOS由Kai Norberg从零开始设计并开发,采用C语言和汇编语言构建,专门为64位x86_64架构打造。与传统的类Unix系统不同,PatchworkOS并非一个POSIX兼容的操作系统。它放弃了fork()和exec()等传统系统调用,转而采用spawn()替代,并创新地取消了“用户”这一概念,引入了基于文件的访问权限和进程命名空间控制。

这些设计体现了它对操作系统原理的全新思考和探索。 PatchworkOS的最大特色是其坚守“万物皆文件”的哲学。这一理念深受Plan9系统的影响,主张系统中的各种资源和接口——不论是设备驱动、进程通信还是网络套接字——都被抽象成文件来处理。这种设计带来了高度的系统一致性和简单的编程模型,利用文件作为统一的接口极大地提升了系统的组合性和灵活性。例如,网络套接字在PatchworkOS中不是一组特殊API调用,而是通过操作一系列文件来完成创建、绑定、监听和连接。这种方式虽然在初次接触时显得不太直观,但却能够激发出丰富的“组合性行为”,令系统架构更加简洁且强大。

内核方面,PatchworkOS采用模块化设计,将核心功能拆分为多个可动态加载的模块。这种设计既方便开发调试,也提升了系统在资源利用上的效率。模块的加载通过指定设备ID实现,支持像ACPI、USB、PCI等底层子系统动态侦测与驱动自动加载。内核支持对称多处理(SMP),并实现了类似Linux O(1)调度器的预emptive调度,以保证多核环境下的高效多线程处理。此外,内核还提供了从物理内存管理到虚拟内存映射的全链条机制,且采用了对内存分配和映射性能进行优化的算法,使得操作系统在内存管理上表现优异。 进程间通信(IPC)机制也是PatchworkOS的一大亮点,全面基于文件系统实现,包括管道、共享内存、套接字和Plan9风格的“notes”(一种信号机制)。

所有IPC通道即是文件,命名空间与挂载点配合使用,实现了极高的灵活性和安全性。个性化的每进程命名空间确保了资源的隔离性,同时允许通过特定系统调用实现进程间命名空间共享,为复杂的权限管理提供了基础。 PatchworkOS的文件系统不仅拥有Unix风格的虚拟文件系统(VFS)特性,还支持挂载点、硬链接和每进程命名空间等复杂功能。独树一帜的是它的文件标志系统,代替传统POSIX的文件权限位。文件标志以路径后缀字符串形式出现,使文件的打开方式更加灵活且直观。结合openf()等辅助函数,程序可以轻松指定文件打开的多种行为,如非阻塞、追加或递归读取等。

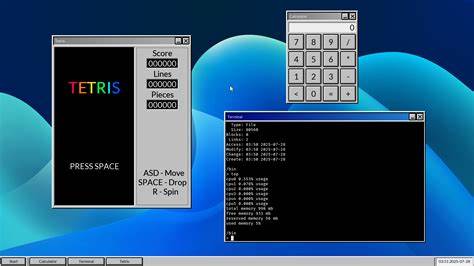

值得一提的是,PatchworkOS还自主设计了专属的文件格式和图形系统。其自定义帧缓存位图格式(.fbmp)和灰度栅格字体格式(.grf)不仅提高加载速度,还支持抗锯齿和字距调整,提升图形显示效果。这些技术体现了PatchworkOS的系统级设计能力,力求在底层资源管理与用户体验之间找到平衡。 用户空间方面,PatchworkOS虽然目前尚处于早期发展阶段,功能相对简陋,但同样沿用了模块化和共享内存的架构理念,打造了一个可配置主题的桌面环境。同时,它提供了自研的C标准库及系统库,逐步完善应用和工具的生态环境。通过shell工具集,用户可以使用touch、cat、echo、ls、rm等命令进行文件管理和进程控制,操作均完全基于文件接口,延续了系统整体设计理念。

PatchworkOS强调教育和实验性质,项目主仓库中包括详细的代码注释与设计文档。开发者兼教育者可以通过学习PatchworkOS,深入理解操作系统的核心机制及创新设计思路。其内核中还集成了一个从零开始的ACPI AML解析器,支持ACPI标准的多项功能,并通过与CPICA的测试套件对比验证,体现其设计的严谨和实用性。这不仅方便了硬件电源管理,也赋予了系统在现代PC平台上的实用潜力。 从性能角度看,PatchworkOS在真实硬件上的多项测试显示其内存管理和调度性能较为优秀。与运行Fedora Linux的同类硬件对比,PatchworkOS在内存映射和管理操作的效率上表现出较低的延迟和更优的扩展性,这得益于其将元数据直接嵌入页表的创新设计。

虽然整体系统尚未成熟,且用户空间功能有限,但在低层性能优化和架构设计上已显露出不俗的实力。 然而,PatchworkOS目前仍存在一些限制和挑战,包括仅支持RAM盘作为存储介质,尚未实现USB外设支持,且仅限x86_64架构平台。面对这些瓶颈,项目规划了清晰的发展路线,计划逐步扩展内核模块体系,完善文件标志性能和权限框架,推出异步I/O和共享库支持,并最终实现USB设备支持。未来的发展将使其更加完整与实用。 制作一个完整模块是PatchworkOS的重要亮点之一。模块开发门槛较低,开发者只需在指定目录添加对应代码,并在构建系统中简单配置即可自动集成。

模块能响应内核事件,支持动态加载与卸载,有助于实验多样化功能和驱动实现。通过“Load on boot”等设备ID,模块可以在系统启动时被自动激活,为定制开发和系统拓展带来了巨大便利。 在文件标志(file flags)方面,PatchworkOS的设计充分体现了其精简直接的理念。放弃了复杂的标志参数传递,将它们直接编码进文件路径中,用冒号分隔多重标志,使得文件操作直观且易于组合。此设计虽然不同于传统操作系统的惯例,却在简化代码结构和提升可组合性方面表现优良,体现了PatchworkOS对“万物皆文件”理念的实践。 PatchworkOS还借助命名空间的巧妙设计,提供了跨进程之间文件系统视图的个性化和安全裁剪。

每个进程拥有独立的挂载点集合,基于父进程继承机制,有效隔离资源访问,同时借助share()与claim()系统调用实现命名空间的跨进程共享和授权。这些功能极大地丰富了访问控制模型,为未来打造细粒度的安全策略奠定基础。 对于网络和通信,PatchworkOS以文件为媒介,构建了完整的套接字模型。通过在/net/local/seqpacket文件的操作,用户可以创建本地面向连接的seqpacket套接字,连接和监听命令均通过文件写入实现。套接字的状态与数据均封装为目录下的特定文件,用户读写这些文件实现通信目的,这种设计减少了传统socket API的复杂状态管理,提升了一致性和易用性。 PatchworkOS在shell工具设计上也与其整体架构一脉相承。

所有工具均基于文件标志和路径语法进行扩展,如touch命令可通过:create、:excl、:dir等标志进行文件或目录创建。cat命令支持读取文件和进程状态文件,echo可定向写入带有附加标志的文件路径,而rm命令可递归删除目录等,工具链简洁而功能丰富,极具定制性。 为了方便开发与测试,PatchworkOS提供了完善的构建与运行脚本,支持在Linux环境下通过GCC、make、NASM等工具进行编译,并可利用QEMU实现虚拟机运行。配合GDB调试和测试套件,开发者能够高效定位问题,实现持续集成。启动镜像还能通过GRUB环回加载,方便多系统环境下的测试与使用。 总体来看,PatchworkOS以其独特的非POSIX内核设计、模块化架构和“万物皆文件”哲学,展示了操作系统设计的新思路。

它不追求快速覆盖主流使用场景,而是一场对操作系统基础理念的深入实验和教学探索。此项目的进展和积累将为操作系统研究者和开发者提供宝贵的实践素材和设计灵感。 虽然当前PatchworkOS仍处于早期阶段,存在硬件支持不足和功能未全等限制,但其框架的开放性和创新性为其未来发展注入了无限可能。通过持续的社区参与和贡献,它有望在未来成为连接纯教学系统和工业级操作系统之间的重要桥梁,推动操作系统技术的多样化发展。 总之,PatchworkOS不仅是一次技术挑战,更是对操作系统哲学和设计原则的重新思考。它提醒我们,操作系统不仅仅是代码的堆叠,更是一种系统层级上的艺术和科学。

持续关注PatchworkOS的成长,将有助于我们深入理解计算机系统的本质,以及未来计算平台的潜在方向。