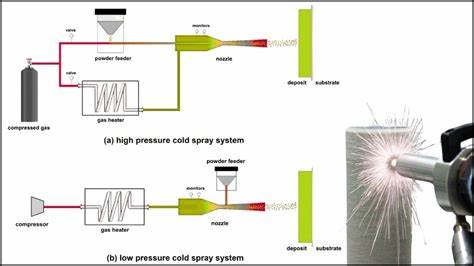

随着我国城市化进程和基础设施建设的快速推进,桥梁作为交通网络的关键组成部分,其安全和耐用性直接关系到公共安全和经济发展。然而,桥梁在长时间的使用过程中不可避免地面临腐蚀、裂纹及结构弱化等问题,尤其是钢结构桥梁,其腐蚀问题更为突出。如何实现快速、经济且高效的现场桥梁维修,成为工程界亟需解决的难题。冷喷涂3D打印技术作为一种新兴的增材制造方法,近日在桥梁现场维修领域展现了巨大潜力。该技术通过用加压气体高速喷射金属粉末,在桥梁结构表面形成均匀的金属沉积层,从而恢复材料的厚度与机械性能,成为桥梁现场维护的创新解决方案。 冷喷涂技术的核心是利用高速气流将金属粉末加速至超声速,撞击在基材表面时产生塑性变形,形成致密的金属涂层。

与传统的热喷涂或焊接技术不同,冷喷涂过程温度较低,避免了热输入导致的材料热损伤和基材变形,保持了基材的原始性能。此外,喷涂层的结合力强,成膜均匀致密,抗腐蚀和耐磨性能显著提高。具体到桥梁钢结构的维护,冷喷涂不仅能够有效覆盖腐蚀所产生的材料损失,还可以增强结构的抗疲劳性能,延长桥梁使用寿命。 麻省理工学院(MIT)与马萨诸塞州交通部门(MassDOT)联合开展的一项桥梁维修案例,生动展示了冷喷涂3D打印技术应用于现场桥梁修复的实际效果。项目团队在马萨诸塞州大巴灵顿市一处钢梁腐蚀严重桥梁上成功实施了冷喷涂技术,具体操作中,技术人员携带便携式冷喷涂设备,在桥梁受损位置喷涂堆积多层金属粉末,逐层恢复梁体厚度与结构性能。该方法相较于传统维修方式,显著减少施工时间和交通影响,且现场操作便捷灵活,大幅降低了维护成本。

此次现场修复的成功,得益于冷喷涂技术结合数字化设计与先进检测手段的协同作用。现场检测设备采集腐蚀区域的三维数据,经过数字化处理后生成精准的喷涂路径和材料沉积方案,保证涂层厚度分布合理且结构性能达标。后续将对喷涂后的样本进行实验室拉伸、腐蚀和机械性能测试,以评估其长期耐久性和可靠性。该研究不仅为桥梁现场维修提供了全新思路,也为我国未来大规模基础设施维护提供了可推广的技术范式。 除了桥梁领域,冷喷涂技术在海洋舰艇、航空航天和工业设备等领域已有广泛应用,其低温、高效和现场适应性的优点为结构修复和性能提升提供了可靠保障。桥梁作为固定大型结构,采用冷喷涂技术必须克服现场环境复杂、交通维持需求高和安全风险大的挑战。

MIT团队利用小型便携设备,并结合快速施工和合理交通管控,实现了现场高效无缝的修复作业,为更多类似工程积累了宝贵经验。 近年来,随着材料科学和制造技术的进步,冷喷涂技术不断优化。粉末材料的选取更加多样化,粉末粒径和形貌得到精确控制,喷涂设备压力和温度调节更加智能化。数字化设计软件和3D扫描技术的应用,使喷涂过程的自动化和智能化水平大幅提升。未来,结合人工智能和大数据分析的冷喷涂系统,有望实现自主诊断损伤、自动规划喷涂路径、实时监测修复效果的智能维护闭环。 对我国而言,桥梁维修市场巨大。

根据美国土木工程师学会发布的基础设施报告,近一半桥梁结构处于中等甚至较差状态,维修成本高昂。通过引入冷喷涂3D打印技术,能够在保证安全的前提下,降低维修频率和成本,延缓桥梁更换周期,极大缓解财政压力和交通拥堵问题。政府和科研机构也需加强对这一技术的推广应用,设立专项资金支持相关研发,培养专业技术人才,推动产学研深度融合,快速将科研成果转化为生产力。 此外,冷喷涂技术的环境友好性也符合当前绿色发展的要求。相比传统焊接和喷砂工艺,冷喷涂不产生有害废气和粉尘,降低现场作业危险,减少二次污染。设备能耗较低,施工周期短,减少资源浪费,是推动可持续基础设施维护的重要手段。

在未来的桥梁维护中,冷喷涂3D打印技术将发挥越来越重要的作用。随着技术的不断成熟和应用案例的增多,其在现场修复中的灵活性、经济性和高效性将为行业树立标杆。通过智能制造与数字化管理的深度结合,中国基础设施的智能化、数字化和绿色化水平将提升至新的高度。同时,这一技术也将促进相关产业链的协同发展,推动整个制造业的转型升级。 综合来看,冷喷涂3D打印技术在桥梁维修领域的应用,是科技创新推动基础设施可持续发展的典范。它不仅解决了传统维修技术的痛点,还为资源利用效率和环境保护做出了贡献。

随着各界对该技术的关注和投资不断增加,未来桥梁现场维修的智能化和高效化愿景必将变为现实。桥梁作为城市的重要生命线,其安全稳定运行离不开技术的支撑与创新,冷喷涂3D打印技术正是赋能基础设施健康管理的有力工具。