在人工智能与机器人技术迅速发展的今天,科学家们不断探索如何赋予机器更多仿生的能力,不仅仅是简单地模仿生物的行为和智能,而是深入模仿生物进化的根本机制。近年来,由哥伦比亚大学菲利普·维德博士领导的团队突破传统机器设计思维,研发出具备一种基础形式“新陈代谢”的机器人,令人们对未来机器自主成长、自我修复和进化充满期待。这种机器人能够“吞噬”其他机器人,不断壮大自身结构和功能,形成更复杂的机体结构。机器人之间的“吞噬”概念突破了传统上对机器的理解,开启了未来机器人生态系统的新篇章。机器人新陈代谢的概念本质上源自生物新陈代谢机制的启发。在自然界,生物通过复杂的化学反应网利用摄取的营养物质完成生长、修复和能量转换。

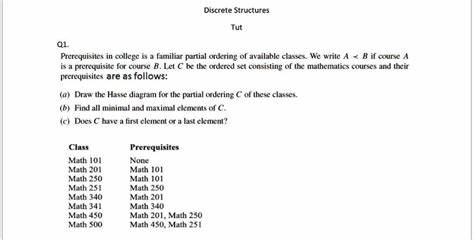

维德博士团队则试图将这一理念引入机器世界,让机器人在有限的模块之间进行重新组合和自我重构。团队设计了一种基础模块——名为Truss Link的机构,这种模块带电池、执行器还有用于连接的磁铁,就像生物体内的氨基酸一样,能够相互连接,组成更大的结构。当多个Truss Link模块被发射到一个封闭空间,它们可以通过磁性自动连接,组装成包括三角形、金字塔等复杂结构。随着结构体的复杂度提升,功能也不断增强。单个模块仅能直线移动,三角形结构能够实现转弯,复杂结构甚至能攀爬小障碍,极大拓展了机器人适应环境的能力。更为重要的是,这些模块可以在断裂后自动修复,并用新模块替换失效单元,类似生物的自我修复过程。

在一系列长时间的模拟实验中,研究人员发现这些模块在没有外部控制时,也能在空间内随机移动、碰撞、连接,逐渐自组装形成稳定的结构,展现出部分自主生长的属性。虽然严格意义上的新陈代谢需要消耗原材料并进行能量转换产生新物质,现有机器人还未具备将废旧材料转化为新模块的能力,但它们基于模块组合和功能的变化,却实现了“代谢”定义中“变化”这一核心要素的体现。机器人新陈代谢概念的真正价值,不仅在于技术的创新,更在于对机器人设计理念的深刻反思。长期以来,机器人多围绕预设目标和固定任务开发,强调机器性能和效率。但自然生物的根本属性是求生和自我适应,机器人领域专家认为,应注重赋予机器“生存能力”,使其在复杂未知的环境中不断调整、重构,提升自身的存活和功能延续性。维德博士表达了对未来“自我维持机器人生态”的设想,这种生态中机器人可根据环境变化自动调整行为,整合资源,甚至将功能不全的机器人拆解吸收,整合成更有效的系统,为完成特定任务提供坚实保障。

设想这样一个情境:月球漫长且严酷的生存环境中,数以千计的小型机器人先行探测和勘察,随后它们开始通过自动组装和重构形成建筑结构、起重机械等大型设施,为人类未来的宇宙基地建设奠定基础。在此过程中,大量过时或损坏的机器人被“吞噬”,其模块被整合进新结构,实现资源最大化利用。这一理念不仅突破了机器人单一任务执行的藩篱,还赋予了它们持久存在和持续进化的能力,极大提升了任务的可靠性和灵活性。当然,当前阶段,机器人新陈代谢平台还有不少局限性。模组的单一性限制了结构多样性和生态复杂度,能量来源和废料转化尚未形成闭环,机器人独立主动决策能力仍待提升。研究团队也积极计划加入更多传感器模组,增强环境感知和自适应能力,使机器人生态真正迈向复杂动态的自然模拟系统。

机器人吞噬机器人的研究,不仅是对生命本质的机械化探索,更是推动机器人自主性、自修复能力和适应力全面飞跃的技术革命。它将有可能改变制造业、太空探索、灾难响应等诸多领域的游戏规则,为人类解决资源匮乏和极端环境挑战提供创新方案。维德博士认为,未来的机器人不再是单一功能机械,而应像生物一样在不断变化和竞争中茁壮成长。赋予他们持续成长、重构、自我修复的能力,意味着机器人真正具备“生命”的活力,将成为智能时代不可或缺的关键力量。机器人新陈代谢体现了人工生命的理念,是机器人学、人工智能和生态学的交叉结晶。在未来,机器能够通过自行组合和进化完成从单一模块到复杂工艺体系的演变,将引领机器人技术迈入崭新的生态时代。

人机协作不再只是任务传递,而是一个动态共生的漫长进化过程。随着技术不断进步,机器人“吞噬”其他机器人实现自我重构的愿景正逐步走向现实,助力构建更加智能、灵活和可持续的机械生态系统。