随着信息爆炸时代的到来,阅读量逐渐增加,如何高效且持久地记住所读内容成为很多人关注的问题。无论是专业领域的学习,还是个人兴趣的培养,读书不仅是积累知识的重要方式,更是创新思维和解决问题的源泉。然而,许多人在大量阅读之后却发现,记忆模糊,甚至早先阅读的内容难以回想,导致知识无法有效应用,浪费了时间和精力。要想真正记住所读的书籍内容,必须建立一套科学且可执行的系统,从而将“阅读”转化为“牢记”。落实步骤与习惯,能让记忆力得到质的飞跃。通过详细的实践经验分享,能够帮助读者掌握一套实际操作性强的方法,显著提高信息的存储与调取效率。

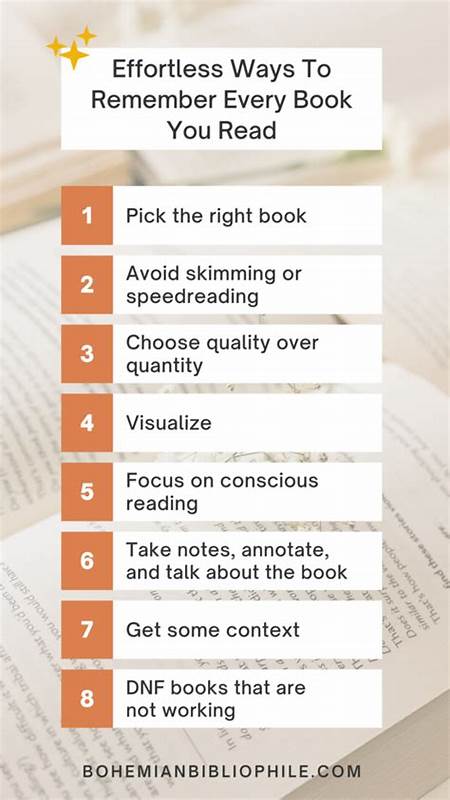

最关键的是,记忆的方法不在于盲目地反复阅读,而是如何激活大脑对信息的深加工,增强理解和联想,在脑海中形成稳固的知识网络。首先,读书时的标注与批注是不可或缺的环节。主动用笔或者高光笔标记关键内容,既是对知识点的聚焦,也创造了一个方便后续回顾的索引。并不是机械地划线,而是选择性地指出原则性框架、核心观点以及易于引发思考的案例和故事。实际上,故事往往比冰冷的数据更容易烙印在人们的记忆中,因为它们具备情境和情感共鸣的因素,帮助加深理解。另一方面,关注书中提到的参考资料也极为重要。

当多本书籍反复出现同一参考内容时,这往往是值得深入挖掘的线索,形成知识之间的良性循环,创造更多联想空间。其次,将读书笔记转化为数字化形式,可以大大提高存储与检索的便捷度。利用Evernote、Notion等工具,将所有的标注内容、感想和引用整理成结构化笔记。每本书建立独立笔记,详细记录页码和内容类别,例如原则、故事或参考文献。同时,将精彩的引用语录单独摘录,并通过主题标签进行归档管理。虽然录入过程看似耗时,但实际上这一步骤极大地推动了记忆的巩固。

因为手打过程可以强化信息刺激,使大脑更多地参与加工,加深印象。数字化信息的特点是可以随时查阅和复习,从而克服传统阅读中的遗忘问题。再者,将复习计划纳入日常管理工具完善记忆体系是必不可少的一环。采用类似GTD(Getting Things Done)的时间提醒系统,设定不同周期的复习提醒,比如一月复习一次,半年和一年再频繁回顾。当复习成为习惯,读过的书精神就不断被唤醒,知识网络继续壮大并与实际问题融合,促使脑内反复思考和灵感涌现。通过这种“滴水穿石”的方式,长期记忆得以稳固,知识不再只是短暂的印象,而是可以灵活调用的认知工具。

很多人可能会觉得这一整套过程繁琐甚至有些刻板,但正是严格的执行才能换来真正的记忆成果和创造力提升。当工作遇到难题时,头脑中跳出的灵光往往正是源自曾经阅读和反复复习过的理论和故事。每一本书的内容通过这样的方法成为丰富的大脑“思维模型”,支持多角度的思索和判断。更重要的是,这一方法不仅仅适合专家学者,对于任何希望提升自身综合能力的读者都是极具价值的。现代社会对创造力和创新的要求日益提高,而创造力的重要来源正是广泛且深刻的知识储备。通过系统化地增强读书后的记忆,不断积累并整合多领域的信息,人们能够在工作和生活中游刃有余地提出新见解和解决方案。

阅读不再是被动获取,而是主动构建智慧地图的过程。总之,要想记住永远记得的所读书籍,关键在于建立注释、数字化整理和定期复习的循环体制。把握好每一步,不断激活大脑的学习和记忆机制,使阅读成为强有力的个人成长利器。愿所有热爱读书的朋友都能用科学的方法,将所学知识真正转化为自身的竞争优势和创造动力,让每一本书的价值最大化。