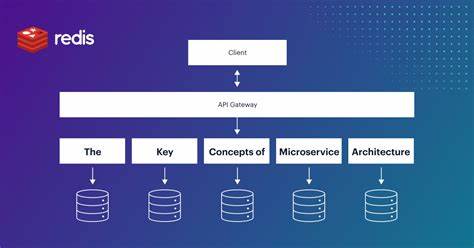

随着微服务架构的广泛采用,企业系统变得愈发复杂,数十甚至数百个小型服务彼此交互,构建出庞大的服务生态。在这一复杂环境下,API的模拟(通常称为Mock)成为开发和测试环节中不可或缺的工具。通过模拟外部或内部服务,开发团队可以在不依赖实服务的情况下开展开发和自动化测试。然而,关于Mock的归属问题:到底是由API的消费者负责,还是由API的生产者负责?这成为了微服务团队探讨的热点话题。本文将全面分析两种常见的Mock归属模式,揭示各自的优缺点,解析潜在的维护风险,并结合最新工具和实践,展望Mock管理的未来趋势。当前绝大多数微服务团队采取的是消费者拥有Mock的模式,也就是API的调用方根据自身需求设计和维护Mock。

这样做最大的好处在于Mock的设计紧贴消费者的使用场景及测试需求。以一个前端团队为例,他们开发银行用户的仪表盘界面,只需模拟账户余额和交易相关接口,而无需Mock完整的银行API。团队可以定制有特定测试数据的Mock,比如设置账户余额为负以测试透支警告功能,或构造特定时间段的交易流水以验证筛选逻辑。这种针对性Mock设计,使得测试环境轻量且高效,避免了不必要的资源浪费。消费者驱动的Mock还有一个显著优势是灵活性。不同的消费者可能只关注API的部分功能或特定数据格式,因此维护专属的Mock可以更好地满足个性化测试场景。

此外,团队无需等待API生产者发布Mock,能加快开发节奏,减少对跨团队协调的依赖。然而,这种模式在规模化应用时面临诸多挑战。当生产者频繁更新API,消费者维护的多套Mock将频繁失效,修改Mock成为持续耗费人力的“隐形负担”。一旦某个API增加了必要的请求头或字段验证,如果Mock未能及时同步,测试环境将与真实生产环境出现偏差,导致“假绿”的测试结果,增加生产事故风险。此外,不同团队各自维护相似的Mock版本,难免出现差异和不一致,影响软件整体稳定性和质量。在一线大厂的实践中,团队曾耗费20%工作时间仅用于Mock的更新和修正,这显著降低了创新和交付效率。

为应对消费者驱动Mock的维护难题,业界提出多种解决方案。自动化API录制技术能够捕捉真实API调用,自动生成Mock定义,适合相对稳定且对时间敏感度不高的外部接口。比如物流公司通过流水线定时更新模拟支付处理器接口,从而保证测试的同步准确。然而,录制的数据容易因时间依赖性而过期,无法适应动态变化的接口业务场景。OpenAPI规范的校验则提供了一种折中方案。生产者团队发布官方的API规范,消费者基于规范开发Mock并通过自动化测试验证Mock的结构正确性。

这种方式保证了Mock与API在字段和数据类型上的一致性,降低了结构错配风险。然而,OpenAPI校验无法覆盖所有业务逻辑复杂度,某些不合逻辑的请求虽符合结构要求,但在业务层面依然可能出错。也有部分企业让API生产者直接维护Mock,配合客户端SDK发布模拟包,适合相对内部且API稳定度高的系统。此模式能保证Mock的权威性和一致性,但生产者往往对所有消费者的测试需求知之甚少,难以覆盖边缘用例,造成测试覆盖不足。面对以上挑战,WireMock Cloud提出了一种创新的协作式Mock管理模式。该方案主张Mock不应完全归属于生产者或消费者,而是实现双向合作。

生产者发布OpenAPI规范作为单一的结构“真相”,消费者基于此设计特定的测试Mock用例,避免重复工作和Mock版本的碎片化。WireMock Cloud还引入了智能录制和实时校验机制,测试时比对Mock响应与规范及真实API的差异,及时发现并修正Mock漂移问题。此外,结合AI辅助工具,帮助开发者根据代码上下文自动生成和更新Mock,进一步降低维护成本。这种结构和场景分工明确的协作模式,不仅提升了Mock的准确性和时效性,还促进了团队间的沟通与协作,适应了复杂微服务生态的变革需求。总结来看,微服务环境中Mock的归属问题并无单一答案。消费者拥有Mock便于精准、高效的测试设计,但规模化运维成本高且存在维护风险。

生产者负责Mock确保统一规范和一致性,但难以兼顾所有测试需求。最佳实践是结合双方优势,利用现代工具和标准构建共享、动态的Mock管理体系。未来,随着微服务规模的进一步扩大以及协作工具的不断进步,Mock的归属将更加灵活,智能化Mock维护将在开发效率和软件质量保障中扮演关键角色。开发团队应以开放心态,积极推动Mock治理策略的变革,既确保测试的精准有效,又控制维护成本,为构建高质量可靠的微服务系统奠定坚实基础。