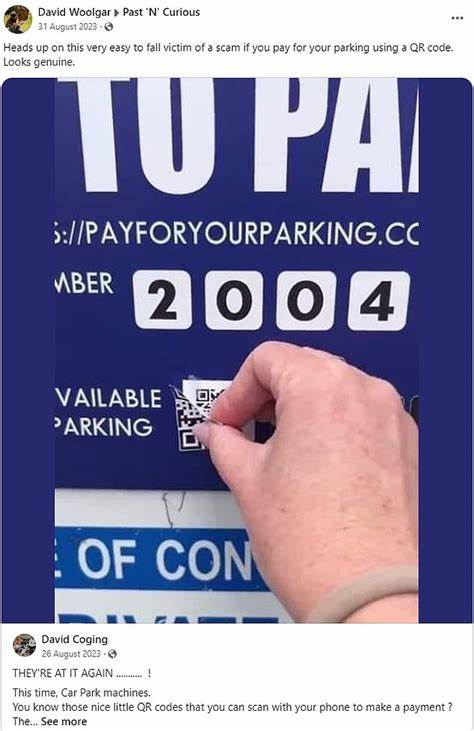

随着城市停车管理的数字化转型,二维码支付成为驾驶者便捷缴纳停车费用的重要方式。然而,便捷的支付手段也为不法分子提供了可乘之机。近期英国雷丁市传出假冒停车二维码诈骗事件,引发社会广泛关注。据雷丁市政府相关部门透露,假冒二维码被贴附在该市多个路边停车缴费机上,试图诱导驾驶者通过非法渠道支付停车费,造成财产和信息安全风险。这一事件不仅提醒广大驾驶者增加警惕,更暴露了数字支付安全管理中的漏洞和挑战。雷丁市政府表示,官方路边停车缴费机目前并未启用二维码支付功能,正规支付方式仅限现金及RingGo应用程序。

因此,任何在缴费机上出现的二维码均属诈骗,驾驶者应避免扫描使用。此类假冒二维码可能链接至钓鱼网站,诱骗用户填写银行信息、密码或安装恶意软件,从而导致资金被盗或个人隐私泄露。雷丁市的执法部门已经展开巡视,并迅速清理了所有被张贴的假二维码,以防止更多用户受害。 假冒二维码诈骗并非雷丁市独有的现象。近期英国多个地区如朴茨茅斯、伯恩茅斯以及北安普顿等地也报告了类似案件,反映出不法分子利用智能设备和数字支付工具存在的安全盲点,以低成本、隐秘的方式实施诈骗。城市停车场所因流动性高、人员复杂,成为诈骗活动的高风险场景。

政府相关部门与技术提供商正协力加强检测机制,优化支付系统安全保护。对于普通驾驶者而言,辨识和防范假冒二维码尤为重要。首先,务必通过官方渠道确认支付方式,避免随意扫描停车机或路边贴纸上的二维码。其次,使用知名且受到监管的官方支付应用,比如RingGo,能降低受骗风险。此外,驾驶者应当定期核对银行账单,发现异常交易及时联系银行处理,防止财产损失扩散。 此次事件对公共管理和智慧城市建设提出了更高要求。

停车管理系统应结合技术手段与执法监管,建立多层次安全保障体系。一方面,政府需要规范停车缴费设备的管理,确保所有支付信息渠道透明且可追溯。另一方面,应加强对新型支付技术的安全审查,防止系统漏洞被利用。为减轻驾驶者负担,提供更多样、安全的支付方式也至关重要,例如通过车牌识别、移动APP二次验证等方式提升支付环节的防诈骗能力。同时,社会公众安全意识的提升同样关键。加强对二维码识别和网络诈骗的普及教育,尤其是针对中老年驾驶者群体,能有效减少因信息不对称带来的诈骗风险。

配合相关部门打造数字警示平台和诈骗举报渠道也将形成良性防护环境。 近年来,二维码支付在全球范围内迅速普及,其便捷性和高效性深受用户欢迎。尤其是在停车、公共交通、餐饮等场景,二维码支付成为新常态。然而,二维码因其“链接即跳转”的特性,成为网络钓鱼和诈骗的温床。不法分子通过伪造二维码、篡改支付信息,以骗取金钱或窃取数据为目的。此次雷丁市假二维码事件再度体现了网络安全与现实生活的密切关联。

未来,除了技术防护外,用户端的谨慎操作与自我防范意识,是构筑安全屏障不可或缺的部分。 随着智能手机功能和移动支付应用的广泛普及,数字生活日益便捷,但同时也带来更多安全隐患。对于停车场运营方和城市管理者而言,如何在便民的同时保障支付安全成为重要课题。从硬件设备的物理防篡改设计,到支付端的加密保护技术,都需要持续升级和完善。此外,相关法律法规的健全及执行力度也需同步加强,保障受害者权益并震慑违法行为。公众参与反诈骗宣传、举报渠道畅通,以及多方协作协同治理,缺一不可。

对于驾驶者,保持警惕意识是保障自身权益的第一步。尽量避免在未经核实的二维码上执行支付动作,对非官方渠道发送的支付链接持怀疑态度。同时,合理利用智能手机安全功能,如权限管理、支付验证、反病毒软件等加固防护。遇到疑似诈骗情形应立即停止支付并向有关部门举报,协助打击违法行为。雷丁市此次事件为全国其他城市敲响警钟,提醒每一位驾驶者结合安全知识,正确使用移动支付技术,共同营造清朗的数字生活环境。 总之,假冒停车二维码诈骗事件的出现,是数字化进程中必须面对的安全挑战。

政府监管部门需要持续加强巡查力度,推动支付平台升级安全防护,优化公众教育普及,形成全社会联防联控的态势。同时,驾驶者应做到官方渠道支付、提高警觉、及时反馈异常,避免成为受害者。只有多方共同发力,才能最大程度减少假二维码诈骗的发生,保障城市停车付费环境的安全稳定。面对科技发展带来的新机遇与新风险,守护支付安全是每一位社会成员责无旁贷的共同责任。