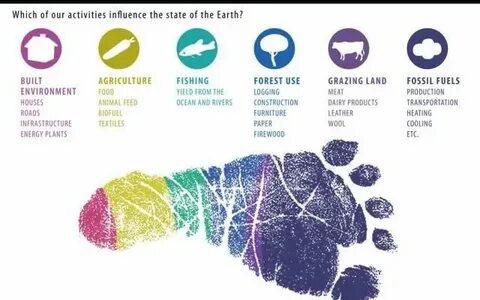

生态足迹:我们的地球与资源的博弈 在现代社会的发展中,人类的活动对自然环境的影响已成为全球关注的焦点。生态足迹,作为衡量人类对地球资源需求的一种工具,直观地反映了我们对自然的迫切需求以及其承载能力之间的矛盾。近年来,随着环境问题的日益严峻,生态足迹的概念越来越受到重视,成为各国 Governments 和非政府组织关注的热点。 生态足迹这个概念最早是由加拿大生态学家马提亚斯·韦克斯在1990年提出的。它旨在评估人类生活方式对自然资源的需求,计算人们所需的可再生资源和生态服务所占用的陆地和水域面积。换句话说,生态足迹是一个综合性指标,反映了人们在生产和消费过程中对自然资源的耗竭程度。

根据全球足迹网络(Global Footprint Network)的统计,地球的生物承载能力(即生物生产能力)远远无法满足人类日益增长的需求。目前,全球人均生态足迹约为2.8公顷,而地球的生物承载能力仅为1.7公顷。这意味着,若按照目前的生活方式,我们需要大约1.6个地球来满足人类的资源需求。这样的现状无疑为地球的可持续发展敲响了警钟。 生态足迹的计算不仅包括人类所需的粮食、水资源和能源等,还涵盖了人类对生态服务的依赖,比如森林吸收二氧化碳、土壤提供养分、气候调节等。因此,生态足迹的扩展不仅与资源的消耗相关,也与生态系统的健康息息相关。

然而,多年的过度开发和消费,使得人类面临着严峻的挑战:生物多样性锐减、栖息地被破坏、气候变暖等问题的加剧。 在不同的地区和国家之间,生态足迹存在明显的不平衡。高收入国家的人均生态足迹往往高于低收入国家,这也导致了生态资源的竞争和冲突。在一些发达国家,由于资源利用的高效性和生活方式的奢华,人们的生态足迹往往是低收入国家的多倍。这种不均衡的现象加深了全球南北之间的鸿沟,贫穷和资源匮乏的国家在全球生态系统中处于极为不利的地位。 除了地区差异,生态足迹在个体和家庭层面上同样存在显著差异。

随着人们生活水平的提高,消费模式的改变,许多人对衣食住行的需求日益增加,直接导致了生态足迹的扩大。例如,肉类消费的增加,不仅需要更多的土地和水资源来养殖牲畜,还导致了更高的温室气体排放。因此,改变个人的消费行为,尤其是在食品选择上,成为了降低生态足迹的一项重要措施。 应对生态足迹的挑战,需要综合的解决方案。首先,政府和决策者需要增强对生态足迹的认识,在政策制定中将其作为重要参考指标。通过绿色经济政策、可再生能源的推广、鼓励可持续农业等措施,减少对自然资源的依赖。

其次,公众意识的提高也至关重要。人们需要意识到自己的生活方式对生态环境的影响,积极参与到减碳、节能、减少浪费等活动中去。 此外,改善公共交通系统、鼓励低碳出行,推动社区的绿色发展,都是减少生态足迹的有效方式。同时,利用科技手段提高资源利用效率,如智能农业技术、清洁能源技术等,也能够在一定程度上缓解生态足迹对地球的压力。 然而,解决生态足迹问题并非一朝一夕之功。需要全球各国共同努力,建立紧密的国际合作关系,以应对气候变化和资源枯竭的挑战。

通过多边合作、知识共享、技术转让等方式,帮助那些经济较为落后的国家提高其生态承载能力,避免陷入资源枯竭的恶性循环。 教育也是改变生态足迹的重要一环。通过学校、社区和媒体等多种渠道,提高公众对生态足迹的认知,培养环保意识,鼓励人们在日常生活中践行低碳生活方式。 在面对生态足迹挑战的道路上,个人的力量虽然微小,但每一个行动都至关重要。减少一次性塑料制品的使用、选择可持续的食物、减少能源消耗,都是我们可以通过日常行为践行生态责任的方式。我们每个人的选择和行动,都是对地球未来的贡献。

站在现代化的十字路口,全球面临的生态足迹问题,不仅是对资源的挑战,更是对我们生活方式的反思。在追求经济增长和生活水平提高的同时,如何平衡人类与自然的关系,实现可持续发展,成为我们这一代人必须面对的重要课题。只有通过每一个人的努力,才能为后代留下一个美好的地球环境。我们有责任和义务,采取行动,思考未来,努力减少生态足迹,保护我们唯一的家园。