随着人工智能技术的迅猛发展,尤其是生成式人工智能(Generative AI)的广泛应用,计算机科学的教育模式正经历前所未有的转型。传统的计算机科学教育以编程技能为核心,强调掌握各种编程语言和算法实现。然而,人工智能的崛起正在重新定义软件开发和技术创新的方式,促使教育者重新思考如何培养下一代计算机科学人才以满足未来的挑战和机遇。当前,全球范围内的大学和教育机构纷纷探讨如何调整教学内容,以更好地适应人工智能时代的需求。人工智能不仅仅是一个工具,它正在成为计算机科学的基础组成部分,深刻影响着技术的研发和应用模式。在这样的背景下,计算科学教育面临着一个核心问题——如何平衡传统编程技能的教学与新的人工智能能力的培养。

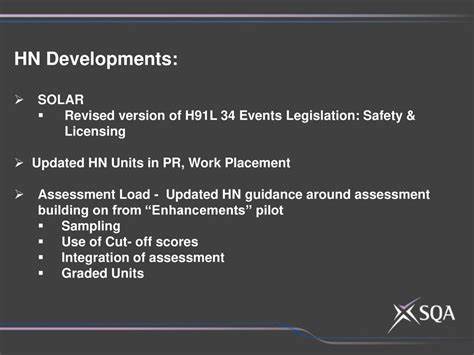

生成式人工智能技术如ChatGPT,能够以近似人类的语言完成作文、代码编写甚至复杂的理论推理,这极大地改变了软件开发的工作方式。人工智能辅助的代码生成工具已经被多家科技公司采用,这表明未来对低层次编程工作的需求会大大减少,取而代之的是更高层次的算法理解、系统设计和跨学科应用能力。许多高校的计算机科学系正在重新评估课程设置。例如,卡内基梅隆大学的计算机科学系计划将更多课程内容聚焦于计算思维和人工智能素养,而不仅仅是传统的编程语言教学。所谓计算思维,是指利用抽象、分解、模式识别和算法设计等方法论解决问题的能力。这种技能超越了具体编程语言的限制,更有助于培养学生的创新思维和系统思考能力。

与此同时,人工智能素养则包含理解人工智能基本原理、数据科学能力、伦理问题以及人工智能对社会的影响。这样的素养使学生不仅能够开发和使用人工智能技术,更能审视其潜在风险和社会责任。人工智能技术的渗透也促进了学科交叉融合。未来的计算机科学教育需要与心理学、伦理学、法律、经济学等领域进行深度结合,以培养具备综合视野的复合型人才。例如,理解人工智能算法在伦理决策中的挑战,能够为学生提供更加全面的技术应用思路。除理论教学外,实践环节也在不断革新。

借助人工智能辅助工具,学生能够更加高效地进行编程、调试和项目开发,教学重点更多转向如何有效利用人工智能工具激发创新与解决复杂问题。同时,高校也在设计跨学科创新实验室和项目基地,鼓励学生参与真实场景的人工智能开发与应用实践,提升其综合能力。随着人工智能自动化能力持续提升,中低级别的代码编写工作更加依赖机器,人类程序员的角色将逐步转变为人工智能系统的设计者、管理者和伦理监督者。因此,计算机科学教育不再是单纯技能传授,更注重培养批判性思维、系统架构能力以及人文关怀。这种转变对于学生未来的职业竞争力至关重要。人工智能对就业市场的影响也促使教育者关注未来职业需求的动态变化。

技术快速迭代意味着教育内容必须保持前瞻性和适应性,培养学生具备终身学习的能力。课堂教学中,利用生成式人工智能进行辅助学习也成为一种趋势,学生可以通过智能助理获得个性化的学习建议和即时反馈,实现“因材施教”。与此同时,教师角色正逐步升级为引导者和创新推动者,不再是唯一的知识传授者,而是启发学生独立思考和创造的导师。教育界对于如何在保护学术诚信的前提下,引导学生合理利用人工智能工具也展开了深入讨论。避免盲目依赖人工智能,提升原创性和批判性,是当前教学设计中的难点之一。跨国高校和研究机构积极分享经验,共同制定人工智能时代计算机科学教育的最佳实践方案。

这其中包括课程内容创新、教学方法改革以及评估标准的调整。人工智能的快速发展为未来技术教育注入了更多可能性,同时也带来了挑战。面对这一变革,计算机科学教育必须紧跟时代步伐,以培养具备创新精神、跨学科视野和社会责任感的人工智能时代人才。唯有如此,才能持续推动技术进步,促进社会福祉,实现人与人工智能的和谐共生。