在儿童绘本的世界里,动物不仅是故事的主角,更是传达价值观和认知模式的重要媒介。随着社会对性别平等意识的提升,人们开始关注这些文本中如何描绘动物的性别角色。动物作为无性别界定的存在,却频繁被赋予男性或女性的形象,这种现象背后隐藏着哪些潜在的文化预设?它又如何影响儿童对性别的理解?本文以数据分析的视角,揭示儿童绘本中动物性别的分布规律和潜在社会影响。首先,从绘本的选材入手,研究团队精选了1950年以来在Goodreads平台上广受欢迎的英语儿童绘本,聚焦于那些至少拥有一位具有人格化动物角色的作品,最终锁定大约300本图画书。通过详细阅读和统计,明确标注了这些书中动物角色所对应的性别代词,如“he/him”或“she/her”。数据发现,在这些儿童绘本中,男性代词的使用显著多于女性代词,男动物角色的出现频率大约是女角色的两倍。

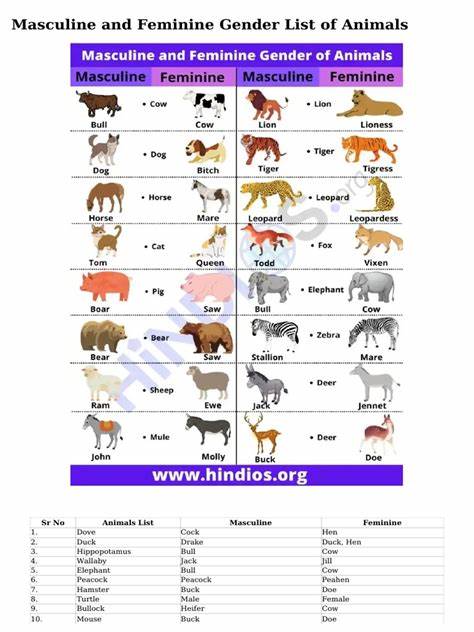

这种性别倾斜并非均匀分布,而在不同动物类别间存在明显差异。鸟类、鸭子和猫更倾向于被描绘为女性角色,而青蛙、狼、狐狸、大象、狗、猴子、熊、兔子、老鼠和猪则明显偏向男性角色。这种性别偏好反映了社会文化对特定动物性别角色的固有想象和刻板印象,比如鸟和猫往往被视为温柔或敏感,符合传统的女性气质,而狼和熊则被塑造为强壮、勇敢的男性象征。值得注意的是,性别中性或无性的称谓极为罕见,“它(it)”这样的中性代词仅占极小比例,而现代性别中立代词“they/them”几乎未被使用,表明早期和传统的儿童文学对性别角色有着较为固化的表述方式。为了更深入理解普通人如何自然地为动物选择性别,研究还设计了一项实验,邀请超过1300名受访者完成一个未透露主题的故事任务,给出的故事开头是一只动物说:“我必须去河边。”实验中随机替换了七种动物(熊、鸟、猫、猪、鸭、老鼠和狗),观察参与者在续写故事时如何指代动物的性别。

从参与者的文本回复中可以明显看出,大多数情况下,他们倾向于使用男性代词。这一倾向恰与儿童绘本中男动物角色的占比相呼应,表明社会大众对动物性别的默认认知在无意识中被强化。即使调查对象中女性比例较高,男性代词的使用频率仍然压倒性地更高,这进一步佐证了性别刻板印象的普遍性和深远影响。同时,实验中出现了一定程度的性别中立表达,如使用动物名称代替代词或用“它”指代,这显示出随着时代发展及认知的多样化,人们对性别角色的理解正在变得更加灵活,尽管这一转变尚未广泛反映在儿童文学中。为何这些性别倾向存在?绘本作者及内容制作方的选择无疑是主要因素。社会文化中对性别的期待深刻影响了人物形象的塑造,而儿童读物作为教育与娱乐的结合体,往往反映出成人对于传统性别角色的认同和传递。

然而,也有越来越多的现代作者开始尝试打破这一局限,通过赋予动物多样且多变的性别形象,意图削弱传统的性别刻板印象,推动性别平等的观念进入儿童阅读空间。儿童绘本中动物性别分布的研究拓宽了我们对性别社会学的理解,尤其是在早期教育阶段的性别塑造。传统的性别刻板角色不仅体现在人类文学作品中,也渗透到了动物拟人化的角色塑造里。孩子们在阅读这些绘本时,不知不觉中接受了关于性别的潜在信息,这些信息在其成长过程中影响其对性别认知、角色定位乃至个人身份认同的形成。这种现象提醒我们,文学作品尤其是儿童读物应当承担更多社会责任,努力表现更加多元和包容的性别形象。随着社会对性别议题的关注加深,未来的儿童绘本创作或将呈现更多性别平等及中性化的动物角色,这不仅有利于打破固有刻板印象,也能为儿童提供一个更加自由、包容的成长环境。

总的来说,动物在儿童绘本中的性别表现远非随机,而是受到深刻的文化印记影响。虽然男性角色占据主导地位,但社会公众的认知开始展现出性别表达的多样性和灵活性。未来的研究和创作应关注如何构建更加平衡且富有包容性的儿童阅读材料,助力性别平等理念的孕育。绘本作为连接成人与儿童的桥梁,承载了传递价值的使命,而性别多样性的呈现,则是其应有的时代担当。