近年来,性别平等问题已成为社会科学研究和公共讨论的热点话题,许多人原本认为随着社会性别平等程度的提升,男女之间的性别差异会逐渐缩小,然而,令人意外的是,有研究显示在性别平等程度更高的国家,性别间差异反而更为明显,这便引发了被称为“性别平等悖论”的现象。辛普森性别平等悖论不仅在学术界引起了广泛关注,也在社会媒体和大众舆论中激发了许多讨论。本文旨在揭示这一悖论背后的科学依据,分析相关研究的新发现,并探讨文化因素和数据质量对研究结果的深远影响。 所谓“性别平等悖论”,最初是基于跨国比较的大规模统计数据观察到的趋势:西方发达国家中,男女在性格、兴趣及行为方面表现出较大的差异。传统演化心理学解释认为,社会性别平等为男女提供了更多自我选择的自由,因而能更忠实地展现其天生的偏好,这也意味着随着平等的提升,两性的差别会被放大。然而,这一理论虽然直观且广为流传,却存在着方法论上的缺陷。

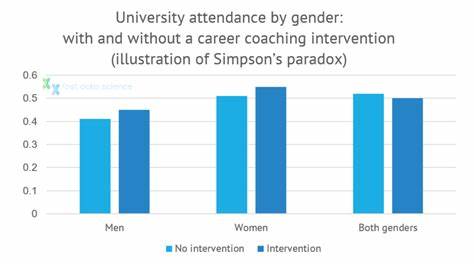

最新发表在美国国家科学院院刊(PNAS)的研究通过对多个跨文化数据集的重新分析,发现了辛普森悖论的真实面貌。简单来说,全球范围内观察到的性别差异与性别平等的正相关关系在细分文化群体后消失甚至反转。这是典型的统计学现象,称为“辛普森悖论”:即当对样本整体进行分析与对不同子群体分别分析时,结论出现截然不同的情况。 研究团队指出,西方国家普遍属于文化、语言和社会结构较为相似的群体,这些因素与性别差异之间存在着强关联,使得单纯以性别平等作为解释变量并不科学。实际上,文化传统、社会规范和数据收集的科学性更能解释数据变异。例如,测量工具在不同语言和文化中可能无法保持等效的可靠性和效度,这就导致跨文化的直接比较本身存在局限。

更进一步的分析表明,数据质量指标对性别差异指标的预测能力有时甚至超过了性别平等指标。这表明部分以往研究中所谓的“性别平等悖论”现象,可能源自于数据不完善或标准化不足,甚至受到了统计假象影响。换言之,部分结论很可能是方法学上的产物,而非真实的社会心理现象。 与此同时,该研究还显示,不同文化群体内的性别差异表现出多样性,且与经济发展水平、教育机会等传统发展指标有着复杂关系。过去将西方社会经验简单外推至全球,很可能忽视了其他文化背景下性别角色的复杂构造与历史沉淀。由此可见,单纯依靠跨国整体数据解释性别差异,忽略文化调节效应,会导致错误的政策引导和社会认知。

理解性别差异的社会生成机制,需要从多维度出发,融合文化人类学、心理测量学以及社会学方法,进行精细而系统的分析。只有如此,才能避免简单化的结论误导学界和公众,从根本上推动性别平等的科学实现。 此外,研究还提醒学者和政策制定者要警惕过度依赖单一数据源和缺乏跨文化验证的统计结果。科学研究应更加注重测量工具的本地化适应,努力提升数据的透明度和共享性,确保比较研究的公平性和科学性。 从公众视角来看,辛普森性别平等悖论揭示的正是性别议题的复杂性和多样性。无论在性别平等进程中遇到何种统计现象,都应以批判性思维去解读背后的原因,而非简单归因于所谓“天生差异”。

促进真正的性别平等,需要综合考虑文化传统、经济状况、教育环境及法律保障等多方面因素,形成更包容和科学的社会理解框架。 总体来讲,辛普森性别平等悖论的科学解析为推进性别研究树立了新的典范。通过揭示文化群体差异、数据质量影响及统计陷阱,这项研究不仅澄清了误读,也为未来跨文化性别研究指明了方法改进方向。未来,只有在尊重文化多样性、提高数据精度和加强理论整合的基础上,有关性别差异的研究才会更加深入与真实,也才能为实现更公正的社会环境提供科学依据。 因此,持续关注和深入探讨性别平等及其相关复杂现象,是推动社会进步和实现可持续发展的重要前提。借助科学的力量,我们可以更好地理解并尊重不同性别在不同文化语境中的独特性,进而帮助构建一个更公平、更包容的未来社会。

。