随着计算技术的飞速发展,现代计算系统架构变得越来越复杂,单一的调度算法已无法满足其多样化和高性能的需求。负载均衡作为操作系统调度的关键环节,承担着将任务合理分配到各个处理单元的重要职责,优化其性能表现与资源利用率。然而,传统的调度策略往往基于固定的启发式规则,在面对具有复杂异构特性、海量核心数和多变工作负载的现代计算环境时,表现出明显不足。借助机器学习技术,将为负载均衡注入智能化能力,推动系统调度进入一个全新的时代。传统负载均衡算法如完全公平调度器(CFS)自2007年开始在Linux内核被采用,经过多年的优化和发展,其设计理念基于假设硬件环境相对简单,核心数量较少且同质。但随着处理器核心数量的爆炸式增长和异构计算单元的普及,这些假设逐渐失效。

现代服务器和桌面系统中,CPU核心不仅数量庞大,而且存在性能、能耗和指令集的差异。任务调度若不能精准把控这些差异,极易导致资源浪费、性能瓶颈甚至系统不稳定。尤其是在非统一内存访问架构(NUMA)系统中,任务的调度位置对其访问内存的效率影响巨大。若工作负载被安排到了远离其数据的处理器核心,将产生严重的性能下降。面对如此复杂多变的调度环境,传统硬编码算法的局限性日益凸显。机器学习以其卓越的模式识别和自适应能力,为调度问题提供了新的思路。

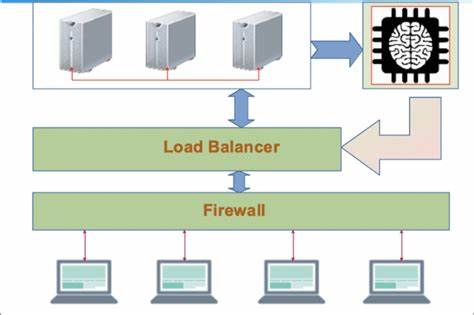

其优势在于能够从海量的历史调度数据中提取关键影响因素,自动发现任务负载、CPU使用模式、线程优先级、缓存共享、内存访问延迟等复杂参数之间的关联,从而动态优化调度策略。作为Linux内核拓展的可插拔调度类模块——sched_ext,为实验和部署基于机器学习的调度器提供了理想的平台。通过该框架,开发者能将自定义的调度算法以BPF(Berkeley Packet Filter)函数的形式载入内核,轻松实现调度逻辑的快速迭代和更新。基于sched_ext框架,Free5GC项目小组开发了一款名为“scx_packet”的调度器,它最初通过简单的规则分配CPU资源,将一半CPU专用于高优先级的网络延迟敏感任务,而另一半用于CPU密集型的一般计算。尽管该方法改善了部分性能瓶颈,但由于其将不同类型的网络流量一视同仁,导致关键任务排队延迟严重以及资源利用不均衡。为弥补这一不足,团队引入了机器学习算法来更细粒度地分类和调度网络任务。

此新型调度器收集大量运行时数据,包括任务的虚拟运行时间、近期CPU使用模式、任务优先级信息、TCP流特征和NUMA相关参数,然后通过用户态训练神经网络模型,并将训练结果存储于内核空间的BPF映射中。内核调度器根据此模型动态调整任务迁移策略,实现负载均衡的智能化。值得一提的是,内核环境中限制使用浮点运算,为适应这一约束,开发者采用定点数计算代替浮点运算,使神经网络的推理在内核中可行且高效。实验结果显示,该机器学习调度器相比传统的EEVDF调度器,在内核编译基准测试中缩短了10%的编译时间,同时任务迁移次数减少了77%。负载迁移的减少直接降低了上下文切换开销,提升了系统响应能力和整体吞吐率。这一成效证明了机器学习在多核异构计算系统负载均衡优化中的巨大潜力。

除了提升调度性能,机器学习调度策略还能动态适配不同的硬件配置和工作负载特征,实现自我进化。传统调度器依赖静态规则,难以快速适应新出现的处理器架构及应用场景,而机器学习模型可持续地基于实时数据进行调整,从而提供持久且高效的调度能力。另一个机器学习负载均衡的优势体现在其多目标协调能力。在多任务环境中,不同任务对延迟、吞吐量和能耗有不同的需求,机器学习模型可以在这些指标之间实现合理权衡,提升整体系统体验。例如,游戏中的渲染任务要求极低的延迟,而后台下载任务则更注重能耗效率,通过智能调度合理分配,保证主体体验不卡顿且系统资源利用均衡。尽管基于机器学习的调度技术前景广阔,但也面临一定挑战。

长期稳定性和安全性是内核级调度器设计必须重点关注的。机器学习算法依赖训练数据,其有效性受数据质量和代表性影响,若模型训练不足或出现误判,可能导致系统性能反而下降。此外,如何设计高效的训练和在线更新机制,使调度器能实时跟踪多变的工作负载,同时保持内核的安全和稳定性,也是一项技术难题。未来的研究将继续聚焦于改进模型的轻量化设计、训练效率以及与软硬件协同优化。随着异构计算和人工智能应用的深入融合,机器学习驱动的负载均衡将在云计算、大数据分析、边缘计算和5G网络等领域发挥更大作用。整体而言,机器学习为负载均衡问题提供了革命性的解决方案,它通过高效的模式识别与多维度参数调度,打破了传统固定算法的桎梏。

在不断变化的硬件架构和复杂多样的应用场景下,实现智能、动态和自适应的调度策略,显著提升系统性能和用户体验。作为开放源代码社区的重要创新,基于sched_ext的机器学习调度框架正成为 Linux 内核调度技术发展的新风向标。未来,我们有理由期待这类智能调度器在更多计算领域得到广泛应用,为现代计算系统注入持续的动力与活力。