随着现代工业和生活方式的发展,塑料制品已深入我们生活的方方面面。然而,塑料在环境中的逐渐分解导致微塑料和纳米塑料的普遍存在,成为新型环境污染物。尤其是聚苯乙烯纳米塑料(Polystyrene Nanoplastics,简称PS-NP)的出现,引发了科学界对其潜在健康风险的高度关注。最新研究表明,聚苯乙烯纳米塑料不仅能够在肠道中积累,还通过破坏肠道的微环境,进而影响人体健康。肠道作为人体最大的免疫器官和微生物群落中心,其屏障功能和微生态平衡对于维持整体健康起着关键作用。本文将结合最新科学发现,全面解读聚苯乙烯纳米塑料如何干扰肠道微环境及其引发的健康风险。

聚苯乙烯纳米塑料的来源及其在肠道的积累纳米塑料是由较大塑料碎片经过风化、机械断裂等过程分解而成,其尺寸通常低于100纳米。聚苯乙烯是一种用途广泛的合成高分子材料,其纳米颗粒通过食品包装、日常用品等途径进入人体。动物实验显示,经口摄入的聚苯乙烯纳米塑料能够在小鼠肠道中大量沉积,尤其集中在回肠和结肠部位,且这种积累可持续长达48小时甚至更久。该现象提示纳米塑料具有较强的生物累积潜力,可能长期暴露肠道黏膜,造成慢性风险。纳米塑料对肠道屏障功能的影响肠道屏障由上皮细胞紧密连接构成,紧密连接蛋白如ZO-1和Occludin保障肠道黏膜的完整性。研究发现,聚苯乙烯纳米塑料暴露后,上述关键紧密连接蛋白的表达明显下降,导致肠道通透性增加,俗称“肠漏”。

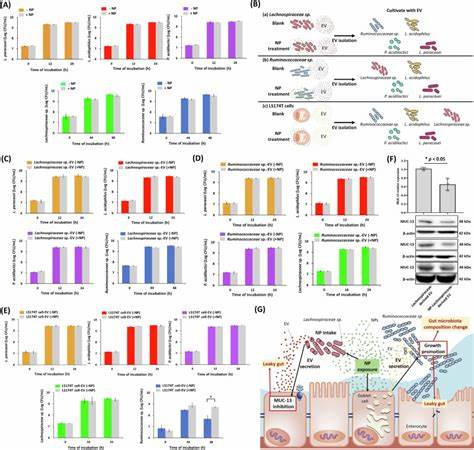

这一屏障破损现象增加有害物质和病原体穿透肠黏膜的风险,诱发局部或系统性炎症反应。此外,纳米塑料还显著抑制了肠道黏蛋白MUC-13的表达,黏蛋白是肠道内黏液层的主成分,起到保护上皮细胞和维持菌群稳态的作用。MUC-13表达的下降使肠道保护屏障功能减弱,进而剧烈影响肠道的防御能力。微RNA介导的纳米塑料作用机制纳米塑料对肠道功能的影响,在分子层面主要体现在调控微小RNA(microRNA, miRNA)的表达。miRNA是调节基因表达的重要非编码RNA,参与细胞多种生理过程。研究表明,纳米塑料暴露显著改变了肠道组织和上皮细胞中miRNA谱系,特别是miR-501-3p和miR-700-5p的表达上调。

这些miRNA通过靶向抑制紧密连接蛋白ZO-1的基因表达,间接导致肠道屏障功能受损。同样,miR-700-5p还能下调MUC-13的表达,进一步加剧黏液层的破坏。这些证据说明纳米塑料通过miRNA的介导机制扰乱肠道内环境,影响肠道屏障及其功能的维持肠道微生物群的变化及其影响纳米塑料不仅直接对肠道细胞产生影响,还通过调控肠道微生物群落的组成,进一步破坏肠道微环境的稳定性。长期暴露纳米塑料的小鼠肠道显示出肠道菌群多样性的改变,尤其是Ruminococcaceae和Lachnospiraceae两个细菌家族的丰度显著变化。纳米塑料能够被特定细菌群体如Lachnospiraceae摄入,导致这些细菌释放的外泌体(Extracellular Vesicles,EV)发生变化。这些带有纳米塑料的细菌外泌体抑制了肠道中MUC-13的表达,间接破坏了肠屏障。

同时,由肠道上皮细胞释放的外泌体在纳米塑料的刺激下发生组分改变,促进Ruminococcaceae的生长,加剧菌群失衡。肠道宿主细胞与微生物通过外泌体介导的复杂信号传导机制,使纳米塑料的影响在宿主和微生物之间产生深远的连锁反应。整体而言,肠道微生态的破坏可能引发炎症、免疫功能紊乱等多方面健康问题纳米塑料干扰肠道屏障及微环境对健康的潜在威胁肠道屏障的完整和菌群的平衡对于防止有害物质入侵、维持免疫稳态至关重要。研究表明,聚苯乙烯纳米塑料引起的肠道通透性增加,使肠道更容易受到病原体和毒素攻击,可能促进慢性炎症性肠病、代谢综合征甚至神经系统疾病等疾病的发展。肠道菌群失调则可能带来消化吸收障碍、免疫失衡乃至影响大脑-肠道轴的功能,进一步加剧机体健康风险。另外,纳米塑料被部分致病菌摄取,可能促进其增殖并影响抗生素耐药性,增加肠道感染风险。

虽然目前研究大多基于动物模型,但鉴于人类对纳米塑料的普遍暴露,相关风险不容忽视未来研究及防控方向展望纳米塑料对肠道微环境的长期影响及其分子机制尚未完全揭示。未来研究需加强多组学技术整合,拓宽样本来源和暴露剂量梯度,深入探讨纳米塑料对人体的健康影响。同时,纳米塑料在肠道中与各种微生物的相互作用及其对免疫系统的影响值得深入分析。环境层面,应加快对纳米塑料污染的监测技术研发和治理方法创新,减少纳米塑料对生态和人体的暴露风险。在公共卫生领域,提高公众对纳米塑料潜在危害的认知,倡导绿色消费与废弃物管理,是防范风险的重要手段。结语聚苯乙烯纳米塑料作为一种新兴环境污染物,正在通过复杂的细菌-宿主交互作用,扰乱肠道微环境,损伤肠道屏障功能。

其通过影响微RNA表达、改变细菌菌群结构以及调控外泌体释放,构建了一个多层次、多环节的破坏机制体系。这些研究成果不仅揭示了纳米塑料潜在的健康威胁,也为未来环境健康风险评估及防控措施提供了科学依据。面向未来,跨学科合作与持续研究将为破解纳米塑料毒理学难题,保障人类健康贡献重要力量。