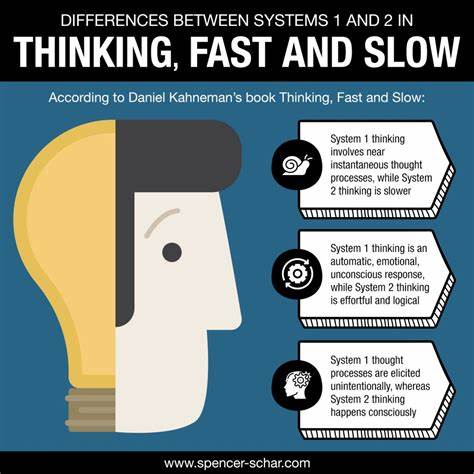

人类的大脑以其复杂而灵活的思维模式著称,科学家们常将其分为快速思维与慢速思维两种类型。快速思维体现了直觉和即时反应,能够迅速处理环境中的紧急信息;而慢速思维则偏重于深度分析和理性决策,支持复杂问题的解决和长远规划。这种双速模式形成了人类认知行为的核心基础,在日常生活中帮助人们平衡速度与准确性之间的矛盾。相比之下,当前的人工智能系统缺乏这种双重思维机制,主要依赖高速计算与训练模型作出即时判断,缺少真正意义上的“慢思考”过程。人类快速思维本质上是一种经验驱动的自动反应,依靠长期积累的知识和隐性记忆实现瞬间判断。举例来说,当人们遇到危险时,能够在无意识中做出逃避行动,这种能力对于生存具有极大的优势。

同时,快速思维也带有感性和直觉色彩,有时可能导致偏见或者错误判断,但其便捷性和效率不可否认。慢速思维则需要更多的注意力和认知资源,适用于需要考虑多种变量和权衡利弊的复杂情境。它是逻辑推理、计划制定和自我反省的根基,支持人类进行科学研究、哲学探讨及复杂的社会互动。慢速思维虽然相对缓慢,但能够提升判断的准确性和决策的合理性。对于人工智能而言,当前的主流模型多基于大量数据和算力,强调快速响应和预测能力。例如,机器学习和深度学习使得AI在图像识别、语音识别等任务中表现出色,但这些过程中缺乏真正的“慢思考”环节。

AI的计算依赖既定算法和训练样本,难以自发进行复杂的策略调整或多层次抽象思考。近期,有学者与工程师尝试构建具备非同步处理能力的智能代理,试图在AI系统中模拟人类的双速思维结构。这种设计通常包括一个“执行者”模块负责快速作出响应,处理实时任务;同时配有一个“战略家”模块,负责慢速分析、长期规划和策略优化。这样的架构使得AI在面对动态环境时,能够兼顾速度与精度,逐渐弥补单一思维模式的不足。例如,在客户服务领域,执行者可以即时回答用户的简单问题,而战略家则分析数据趋势,优化整体服务流程,提升用户体验。这种分工合作的理念不仅提高了AI的实用价值,也为未来智能系统的研发提供了新的方向。

尽管如此,要实现真正意义上的双速思维,人工智能仍面临诸多技术与理论挑战。首先,慢速思维强调的抽象推理与跨领域迁移能力,目前的AI系统尚未有效掌握。其次,如何平衡执行者和战略家的信息流和决策机制,实现动态的协调与反馈,也需要深入研究。此外,人类思维还涉及情感、意识与自我认知等层面,这些是现有AI所不具备的。理解人类双速思维的本质,有助于推动人工智能技术的演进。通过模仿大脑的认知结构,未来的AI有望突破现有的限制,不仅实现高效且精确的操作,还能展现更高层次的创造力和适应性。

同时,深入研究两者的差异,也提醒我们在拥抱智能技术时保持谨慎,充分认识人工智能的边界和风险。综上所述,人类独特的快速与慢速思维结合,为我们提供了极大的认知优势,支持复杂多变的生存环境。人工智能正朝着模拟这一路径迈进,通过引入异步处理和多层次决策机制改进自身表现。未来,随着理论突破与技术创新,双速思维模型有望成为智能系统设计的标准,推动人机协作进入新的高度。