近年来,全球气候变化问题日益成为人类社会关注的焦点。在多项因素的相互作用下,地球表面温度呈现加速上升的趋势。令人意外的是,东亚地区的气溶胶排放清减,作为环境治理中的积极举措,却在一定程度上推动了全球变暖速率的提高。本文将深入解读这一复杂的环境现象,揭示气溶胶清减如何影响整体气候系统,并探讨其背后隐含的科学原理和未来的政策启示。 气溶胶,特别是硫酸盐类气溶胶,因其强烈的反射太阳辐射和影响云形成的能力,被认为是地球大气层中重要的冷却因子。它们降低了到达地表的阳光强度,形成了全球变暖的潜在屏障。

然而,随着东亚国家,尤其是中国,为改善空气质量而实施的严厉减排政策,硫酸盐气溶胶排放量骤减,减少了这种反射性冷却效应。模型研究表明,这种清洁空气行动引发了区域甚至全球范围的温度上升。 东亚地区以其庞大的人口和高速工业发展,曾经是全球最大的硫酸盐气溶胶排放源。20世纪末至21世纪初,由于工业活动、燃煤发电和交通运输的增长,相关排放量保持高位。然而进入2010年后,面对严重雾霾和公众健康压力,这些国家开始推行大规模空气污染治理。例如,加装脱硫装置、燃煤替代清洁能源、加强机动车尾气排放监管等措施均有效降低了硫酸盐气溶胶及其前体物SO2的排放量。

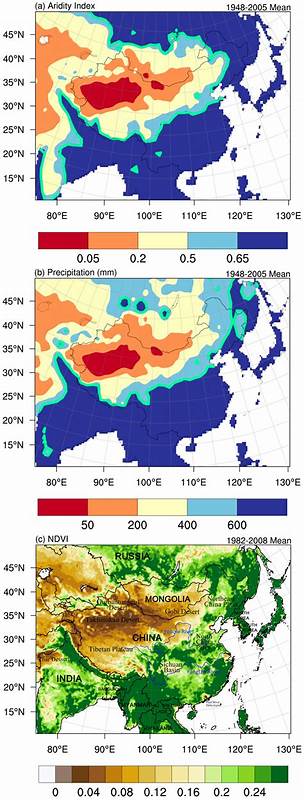

在过去十多年内,东亚地区的SO2排放下降幅度达到约75%,对应的气溶胶浓度也显著减少。 这些变化不仅仅是空气质量的改善,同时引发了气候系统中辐射平衡的微妙调整。气溶胶的减少导致大气层对太阳光的散射下降,使更多的太阳辐射得以抵达地球表面,促进了局部和全球的升温。以八个现代地球系统模型为基础的模拟显示,东亚地区气溶胶排放清减带来了约0.07摄氏度的全球平均温度提升,且主要驱动了自2010年以来全球变暖速率的显著增长。这一温度效应虽看似微小,但在气候尺度上已经足以改变海洋温度结构和大气环流模式,对生态系统和人类活动产生深远影响。 更详细地说,东亚气溶胶的减少导致的变暖效果在北太平洋尤为显著。

卫星观测和模型模拟一致显示,东亚沿海及远至北美西海岸的海表温度都有明显升高,诱发气候系统中的多种反馈机制。北太平洋的变暖不仅影响该地区的气候和生态,也与极地气温的放大效应相关联,冬季北极地区因东亚污染物减少引发的变暖格外显著。此外,气溶胶减少改变了云层的反照率和覆盖度,影响降水模式和大气环流,推动亚洲季风和远程气候遥相关现象的变化。 提升全球暖化速率的另一面,是气溶胶清除带来的辐射不平衡增加。气溶胶减少降低了大气对入射太阳辐射的反射,使得地球系统的总能量吸收增加。卫星捕捉到的地球顶层辐射平衡数据验证了这一点,特别是在东亚和北太平洋海域的辐射不平衡显著升高。

随着更多太阳能被地球吸收,陆地和海洋储热加快,从而加速了气候系统的变暖进程。 值得指出的是,气溶胶清减的这一“副作用”并不否定空气质量改善的重要性。人类健康受益巨大,同时也减少了酸雨和相关环境破坏。然而,这一现象揭示了气溶胶在全球气候系统中的双重角色:既是污染物,是空气污染治理对象,又对气候有重要冷却作用。在制定未来环境和气候政策时,如何平衡空气质量提升与气候变暖的关联,成为亟需关注的问题。 从全球视角看,东亚清理气溶胶引发的温度变化与增强的温室气体驱动力共同作用,推动了近十年来气候变暖的多方面表现。

甲烷等其他短寿命温室气体浓度的增加、国际航运业SO2排放规范的强化也对气候影响有贡献,但在影响时效和空间范围上,东亚气溶胶清减表现出更为显著的持续作用。模型研究进一步表明,东亚未来的气溶胶排放减少潜力有限,短期内对气候加速的驱动可能趋缓,但全球同步减排能否实现碳中和目标、缓解气候变暖压力,还需综合考虑各类气溶胶及温室气体的复合作用。 科学界对气溶胶与气候的非线性关系持续深入研究,特别是气溶胶与云系统的复杂相互作用,仍是气候模拟中的主要不确定因素。一些模型之间在模拟气溶胶影响气候的敏感度存在显著差异,这主要源于对云物理过程和气溶胶光学性质不同的参数化处理。准确捕捉这些细节对于判断未来气溶胶排放变化带来的全球气候影响至关重要。未来发展更细致的遥感观测技术和增强的地面观测,将为验证和改进模型提供支持,增强预测的可靠性。

东亚地区的气溶胶清理工程不仅是环境管理的成功范例,也成为全球气候变化研究中一个典型的案例,展示了区域环境政策如何产生全球范围内的气候反馈。未来气候策略中,要求各国既要坚决推进空气污染治理,也要同步开展温室气体减排,并监测气溶胶等短寿命气候污染物的变化,协同实现环境质量改善和气候目标。 总结来看,东亚气溶胶清减作为21世纪环境治理的重大举措,带来了显著的全球变暖加速效应。这一事实提醒我们,气候系统的反馈机制复杂而广泛,区域性空气污染治理不仅是局地环境问题,还深刻影响全球气候。面对气候危机,人类社会必须深化理解这些复杂联系,优化环境与气候政策的设计与实施,以实现可持续发展的长远目标。