量子计算作为信息技术革命的重要组成部分,正逐渐从理论研究向实际应用迈进。尤其是在众多量子计算方案中,基于光子的量子计算因其具有天然的高速传输和低噪声特性而备受关注。然而,要实现实用的光学量子计算,核心挑战之一是如何高效地生成和操控用于编码量子信息的非经典光学态。Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特作为一种极具潜力的光学编码方式,通过将普通光学模式映射到无限维希尔伯特空间中的格点态,实现了对量子比特的稳定编码,在实现容错量子计算方面展现出独特优势。 传统上,生成GKP态依赖于自由空间光学元件和复杂的非线性过程,诸如自发参量下转换(SPDC)或自发四波混频(SFWM),虽然驱动了早期重要实验突破,但大规模系统的构建却受限于复杂度高、体积大且易受环境噪声影响。集成光子芯片技术的兴起为解决这一瓶颈提供了新思路。

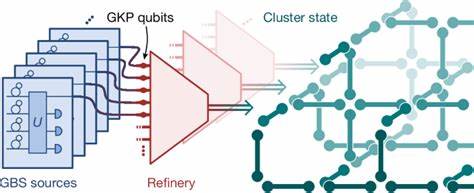

通过将光学元件集成到微型芯片上,不仅极大缩减了尺寸和功耗,还显著提升了系统的稳定性和可复制性,成为实现规模化光学量子计算的关键。 近期,一组研究团队基于定制的多层硅氮化物(SiN)300毫米晶圆平台,研发出了超低损耗的集成光子芯片,该芯片能够高效生成GKP量子比特态。该芯片设计兼顾了非线性光学效率和低光学损耗两大关键因素,实现了多模光子纠缠态的产生与操控。通过集成的光学干涉器和滤波器阵列,结合高效耦合至光纤的系统,以及优化的光子数分辨探测器,研究人员成功演示了在1550纳米通信波段生成具有高质量和结构特征的GKP状态。 技术上,这一实验核心在于利用四模式高斯玻色采样(GBS)装置,通过调控多个单模挤压态光场的相位和相互干涉,以及基于光子数分辨探测器的触发信号,实现对目标GKP态的条件制备。实验中採用的Transition Edge Sensor (TES) 探测器展现出接近百分之九十九点八的极高探测效率和光子数分辨性能,有效提升了量子态制备的纯度和成功率。

单模挤压态光场源采用微腔光子分子结构,通过谐振增强泵浦,最大限度抑制寄生非线性过程,确保生成光子的单一时频模式特性,有利于后续的量子态干涉和测量。 实验证明,在理想条件下,受限于目前光学路径的总传输率约为七十八到八十二个百分点,所制备的GKP态表现出至少四个可分辨的峰值,在位置和动量象限中均形成清晰的网格结构,且Wigner函数中显著存在负值区域,充分体现非高斯态的特性。更重要的是,实验还显示,通过进一步减少光学损耗,芯片设计本身有望制备符合容错门限要求的高质量GKP量子比特,具备推动全球光学量子计算朝着实用化迈进的巨大潜力。 GKP编码之所以备受青睐,根源在于它能充分利用光学模式的无限维希尔伯特空间,利用特定位移算符稳定的格点态实现量子信息编码,因而能够天然抵抗误差和噪声。相较传统的单光子双轨编码,GKP编码无需借助复杂的非线性门操作,Clifford门可以通过简单的线性光学元件如分束器、移相器和均匀测量实现,这不仅简化了实验设计,也提升了操作的确定性。非Clifford门则通过魔态制备和耗散过程实现,推动了更高阶量子信息处理能力的实现。

同时,这套编码方案对于光学量子通信和量子传感也展现出应用潜力,有望在未来实现跨地域量子网络的节点稳定连接以及高精度测量。 集成光子平台的优势在于制程成熟、可批量生产和极佳的可扩展性。采用硅氮化物工艺集成的芯片不仅拥有极低的光学散射损耗,还能兼顾较强的光学非线性效应,适合实现高品质单模挤压态和复杂线性互联结构。通过灵活设计的可调谐干涉器网络,配合高精度热光调制器,光学路径和相位得以动态编程,实现多模纠缠态的生成和GKP态的定向制备。芯片输入输出采用光纤阵列封装,保证与外界系统无缝衔接,方便与高性能光子探测器和均衡检测系统集成。 此项技术的推出同时解决了传统光学系统体积庞大且环境敏感的难题,以实验室级的光学平台逐步过渡到可产业化定制化芯片规模化生产,为高度复杂的多通道量子态生成提供了实用路径。

更先进的方案中,研究者还计划引入多模覆盖、结果多样化的多通道GBS结构,并辅之以多步级联繁殖(breeding)和多路复用(multiplexing)技术,从而提高GKP态产率和码态质量,缓解当前实验制备概率低的问题。基于此,未来的量子架构将能够支持数百万个并行量子比特源,满足大规模光学量子计算的需求。 总的来说,集成光子源技术的发展不仅是光学量子计算的关键突破,更为整个量子信息科技生态注入了新的活力。从基础物理原理到芯片工艺制备,从探测技术优化到复杂量子态定制,这一系列交叉创新使得GKP量子比特的实用化不再遥不可及。随着相关光学损耗进一步降低及多模器件集成深度提升,光子基量子计算机有望实现真正的容错操作和大规模并行处理,推动量子优越性的实现,开启光学量子信息处理的新时代。与此同时,对GKP态的深入理解和应用拓展也将促进量子通信、量子密钥分发及量子传感等领域的革新,助力未来高度安全和高效的信息技术体系建设。

展望未来,持续优化集成光子器件的材料性能和工艺水平,提升探测器效率和系统稳定性,以及发展智能化可编程全光网络,将是推动GKP态生成向更高保真度和更大规模跨越的重要方向。同时,理论与实验的紧密结合将引导新型量子错误纠正方案、量子态转换协议和量子算法设计的突破,强化光学量子计算在量子生态系统中的核心地位。全产业链的协同创新和跨学科人才培养必将带来更深层次的发展机遇,助力量子科技走向更加宽广的应用天地。