在数字货币的世界中,理解供应量的不同类别至关重要。供应量不仅影响投资者的决策,也直接关系到币价的波动和市场的健康。本文将深入阐述三种主要的供应量概念:最大供应量(max supply)、流通供应量(circulating supply)和总供应量(total supply),帮助读者更好地理解数字货币的供需机制。 首先,我们来看最大供应量。最大供应量是指某一种特定数字货币所能达到的总量上限。一旦达到这个数量,就不再有新的币被创建。

以比特币为例,其最大供应量被设定为2100万枚。这意味着比特币的发行是有严格限制的,创造出一种类似于贵金属的稀缺性。这种稀缺性常常被用来解释比特币的价值,因为随着需求的增加,有限的供应将推高价格。 与最大供应量不同,流通供应量是指当前市场上可用的数字货币数量。这个数量会随时变动,因为它受市场交易、矿工挖矿产出的影响。流通供应量的变化很大程度上反映了市场的动态。

例如,如果大量的比特币被长时间锁定在某个钱包中,那么这一部分比特币虽然存在,但并不参与市场流通,流通供应量也会随之下降。 第三个概念是总供应量。总供应量是指某种数字货币目前已经发行的供应量,包括流通中的币和那些被冻结或锁定的币。通常,总供应量会逐渐接近最大供应量,但在特定情况下,总供应量与最大供应量可能会出现差异。例如,有些项目可能会选择销毁一部分代币,以此来增加剩余代币的稀缺性和价值。 这三者之间的关系至关重要。

流通供应量与总供应量之间的比例可以展示出市场的流动性,而最大供应量则是判断该数字货币长期投资价值的重要依据。投资者在评估一项数字货币时,往往需要综合考虑这三个供应量的因素,理解其背后的逻辑和机制。 实际上,不同的数字货币在供应量机制上存在显著差异。一些币如以太坊并没有明确设定的最大供应量,其流通供应量会随着网络的需求和矿工的参与情况不断变化。这种设计给以太坊的市场带来了更大的灵活性,但也可能引发对其长期价值的质疑。 此外,总供应量的透明性在加密世界中显得尤为重要。

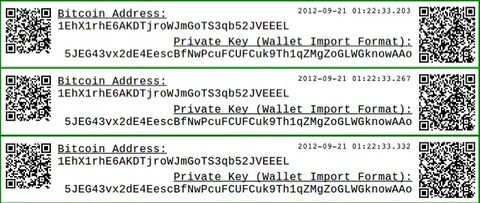

大多数数字货币都在区块链上公开记录其交易和供应情况,任何人都可以验证其状态。这种透明性虽然是区块链技术的一大优势,但对于某些项目而言,如果总供应量的计算方式不清晰,可能会导致投资者的不安和质疑。 除了这三种基础的供应量概念,投资者在关注数字货币时还应该注意一些相关的指标,比如通货膨胀率和市值。通货膨胀率通常是指新币产生的速度和现有币数量的比例。市值则是流通供应量乘以当前价格,反映了市场对该数字货币的 valuation。 在实际投资操作中,很多投资者在选择数字货币时,会将最大供应量和流通供应量进行对比,以此判断该币是否值得投资。

如果一款数字货币的流通供应量接近其最大供应量,这通常意味着其未来的增长空间有限,反之则可能存在增长潜力。 最后,随着市场的不断发展,数字货币的供应机制也在不断演变。越来越多的项目开始探索更加创新的供应策略,一些平台引入了动态供应机制,根据市场需求调整供应量。这种灵活的设计或许将使得数字货币的未来充满更多可能性。 总的来说,理解最大供应量、流通供应量和总供应量的概念,有助于投资者更好地评估不同数字货币的投资价值。这些供应量不仅影响着市场的流通性和价格变化,也关乎整个加密生态系统的健康发展。

对于任何希望在这个领域获得成功的投资者而言,掌握这些基本的经济学原理将是不可或缺的第一步。