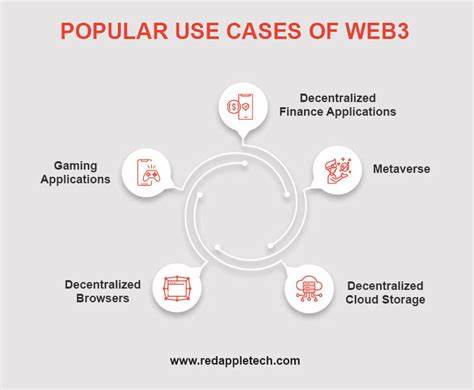

在当今数字时代,Web3被广泛讨论,许多人对它寄予厚望,认为它将彻底改变互联网的面貌。Web3,即第三代互联网,强调去中心化,用户自主权以及数据隐私等理念。然而,在这些美好愿景的背后,潜藏着一个不容忽视的问题,那就是“为善”的陷阱。这一话题在《斯坦福社会创新评论》(SSIR)中引起了广泛关注,值得我们深入探讨。 Web3的核心目标是创造一个更加开放与公平的互联网。与传统互联网时代相比,Web3赋予用户更大的权力,使他们能够控制自己的数据,并通过区块链技术实现价值的直接交换。

这一理念吸引了无数创新者和投资者的目光,他们希望通过Web3技术构建“有益于社会”的项目,从而推动社会的进步。 然而,正如《斯坦福社会创新评论》所指出的,许多以“为善”为名的项目却实际上陷入了自我设限的困境。许多创业者与投资者在设想如何利用Web3技术来解决社会问题时,常常忽视了技术本身的复杂性及其对于社会生态的长远影响。简单地将技术视为解决方案,而没有深入分析可能存在的负面后果,可能会导致意想不到的后果。 例如,许多在Web3上建立的去中心化应用(DApps)往往承诺通过消除中介机构来提高效率和透明度。但是,这些应用在实际运行中是否真的实现了这一承诺,仍需进一步验证。

倘若这些去中心化的解决方案在实际操作中未能兑现其承诺,那么反而可能导致用户的信任丧失,甚至加剧社会的不平等。 此外,Web3的许多项目往往吸引那些希望借助“为善”这一理念来获得资金与支持的企业。在这种情况下,投资者在选择项目时,可能会受到情感驱动,而不是基于实际的社会影响和可行性分析。这样的投资模式导致资源的错配,真正有潜力改变社会的项目可能会因为缺乏资金而停滞不前,而一些口号响亮但缺乏实质内容的项目却获得了大量的关注和资金支持。 在Web3的生态系统中,去中心化和“为善”的理念并不是自动导致积极结果的保证。确实,它们可能成为一种新的“绿洗”(greenwashing),即一项产品或企业声称自己对环境和社会有积极影响,但实际上缺乏相关的实际行动。

更糟糕的是,这种现象可能会导致公众对真正的社会创新产生怀疑,使真正有价值的项目不得不在喧嚣的噪声中挣扎求生。 因此,在推动Web3技术的同时,社会组织、投资者以及开发者都有必要对“为善”这一标签进行重新审视。值得注意的是,虽然Web3提供了前所未有的机遇,但它的实现需要全面深入的分析和慎重的实施。企业在寻求创新的同时,必须考虑到其社会责任,确保技术的使用不会对社会造成负面影响。 而在推进Web3项目时,应采取更加严谨的方法论。首先,创新者需要进行详尽的需求分析,明确目标受众和实际需求,而不仅仅是停留在抽象的理念层面。

其次,项目的实施需要建立在真实的反馈与用户参与基础之上,确保所开发的产品真正符合用户的期待与需求。此外,投资者应当关注项目的社会影响,鼓励那些能够产生真正价值的创新,而非单纯追求短期利益。 综上所述,Web3的发展前途广阔,但其背后的“为善”陷阱却不容忽视。只有在对技术与社会的深度理解与分析的基础上,我们才能实现真正的社会进步。无论是通过建立有效的监管机制,还是通过推动透明的信息交流,都是促使Web3健康发展的关键。我们有责任确保这一新技术的演进不仅是技术的进步,更是社会文明的提升。

唯有如此,Web3才能真正实现其“为善”的理想,为社会带来长久而深远的影响。