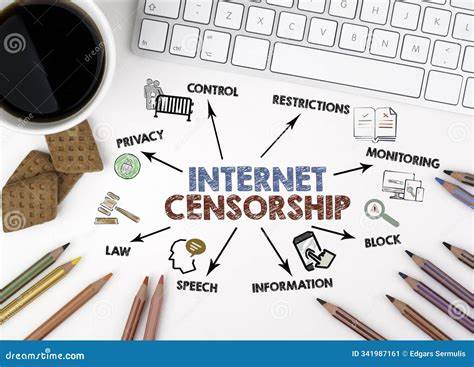

随着互联网的普及和信息技术的迅猛发展,网络空间已成为人们获取信息、表达观点以及进行社交互动的重要平台。然而,伴随这一自由与便捷的环境,网络审查与控制也成为全球范围内不可忽视的现象。网络审查,简单来说,是指政府或其他权威机构通过技术手段和法律法规,对互联网内容进行监控、过滤和限制的过程。其初衷通常是维护国家安全、社会稳定和公共道德,但在实际操作中也引发了诸多争议和挑战。 网络审查的形式多样,涵盖了关键词过滤、IP封锁、内容删除以及监控用户通信等多种技术手段。不同国家根据自身政治制度、文化观念和社会需求,采取了不同程度的网络控制措施。

例如,一些国家对政治敏感话题进行严格封锁,限制言论自由;而另一些国家则主要针对暴力、色情及谣言等内容实行过滤。随着技术的不断进步,网络审查方式也趋向智能化和精准化,应用了人工智能、大数据分析和云计算等前沿技术,提高了审查效率与覆盖范围。 网络审查不仅仅是技术问题,更深刻影响着社会的多个层面。首先,它对信息自由流通形成障碍,限制了公众获取多元化观点和信息来源的渠道。长此以往,可能导致信息孤岛效应,影响社会的开放性和包容性。其次,网络控制对言论自由构成威胁,削弱了公民参与公共事务和表达异议的空间,进而影响民主进程和社会公正。

同时,过度审查也可能打击创新精神,抑制文化多样性的发展。 尽管如此,网络审查背后的合理性也不能完全忽视。面对假新闻泛滥、网络暴力、恐怖主义宣传以及未成年人保护等现实问题,适当的内容管理和监管机制对维护网络秩序发挥着重要作用。关键在于如何在保障公共利益与保障公民权利之间找到平衡点,实现透明、合法且公正的网络治理。 当前,全球关于网络审查的争论十分激烈,不同价值观和利益诉求之间的碰撞愈发明显。一些国际组织和人权机构呼吁推动网络自由,反对过度审查,强调网络空间应保护基本人权和信息自由。

然而,也有观点强调国家主权和安全不可忽视,支持因地制宜的网络管理策略。 技术的发展同样带来了突破审查的手段,例如虚拟专用网络(VPN)、加密通讯工具以及去中心化平台等。这些技术为用户提供了保护隐私和规避审查的可能性,也推动了网络自由的实现。但同时,相关监管机构也在不断提升审查技术,形成了博弈和动态演进的局面。 面向未来,网络审查与控制的趋势可能呈现出更加复杂和多元的特点。随着人工智能、区块链等技术应用的深入,网络治理将更加智能化和分散化,传统的审查模式可能被颠覆。

同时,国际合作与规则制定也显得尤为重要,通过多边对话和协商,寻求全球范围内的信息安全和自由的平衡点。此外,公众意识的提升和技术素养的增强,将促使更多人参与网络空间的治理,推动建立更加开放、公正的数字社会。 总之,网络审查与控制是数字时代不可回避的课题,它关系到信息传播、社会治理和人权保障的多重维度。面对机遇与挑战交织,唯有在技术创新与制度完善的结合下,才能实现信息自由与安全的双赢,助力构建健康、和谐的网络生态环境。