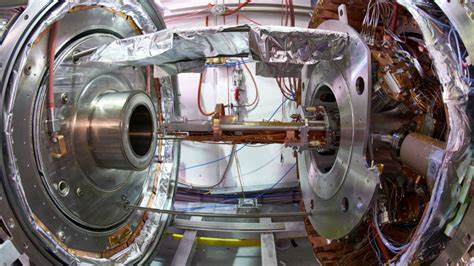

反物质,这个物理学中具有神秘色彩的存在,长久以来让科学界充满了好奇和探索欲望。作为物质的“镜像”,反物质与普通物质在理论上应该以对称的方式存在,但现实宇宙却显示出物质远远多于反物质,这一不对称性被视为物理学最重要的未解之谜之一。2025年7月,全球瞩目的欧洲核子研究中心(CERN)发布了一项划时代的研究成果——他们成功创造了首个反物质量子比特(qubit),这不仅为反物质研究开辟了新天地,也让量子世界变得更加奇妙莫测。此成果由CERN的Baryon Antibaryon Symmetry Experiment(BASE)实验合作组完成,其研究成果于7月23日发表在权威科学杂志《Nature》上。量子比特是量子计算的核心单元,能够同时处于多种量子状态,远超经典计算机的二进制位能力。这次创建的反物质量子比特以反质子为载体,反质子是质子的反物质对应物,它被精确捕获在电磁场构成的彭宁陷阱中,并在量子“摇摆”中稳定维持了长达50秒之久。

实验团队采用了一种被称为“相干量子跃迁光谱”的先进技术,能够极为精细地测量粒子的磁矩,即粒子在磁场中的行为特征。研究人员先使用CERN的反物质工厂制备并捕获反质子,然后通过构建的多重陷阱系统,精密调控反质子的自旋状态,使其呈现出超强稳定的量子叠加和振荡状态,这在单个自由核磁矩粒子的研究中是史无前例的。量子状态天生脆弱,外界任何扰动都可能导致信息丢失和退相干,这是量子计算亟需克服的核心难题。BASE团队在2017年已证实质子和反质子的磁矩几乎相同,这次实验中他们对技术设备进行了深度升级,有效减少并消除退相干的影响,成功保持了反质子旋转态的稳定性。这一结果象征着人类首次观察到反物质粒子稳定的量子叠加,极大增强了对量子物理和反物质本质的理解。该实验的技术突破和观察成果,不仅在基础物理研究中具有重大意义,还激发了科学界对未来量子计算技术新路径的想象。

然而,正如研究负责人Barbara Latacz所强调,目前基于反物质量子比特进行商业化的量子计算仍面临巨大工程挑战。反物质的制备和存储相较于普通物质极为复杂且成本高昂,短期内难以广泛应用于实际量子计算机系统。但如果未来发现反物质与普通物质在量子行为上存在差异,这种实验系统将成为探索全新物理规律的重要平台。展望未来,BASE团队计划继续升级旗下的BASE-STEP项目,力求将反质子的磁矩测量精度提升十倍甚至百倍,为研究反物质对称性和基本物理定律提供更强有力的实验支持。这不仅可能推动更精密的基础物理实验,也有望为量子计时、量子测量等应用领域带来技术革新。尽管距离实用化还有较长的路要走,但此次反物质量子比特的实现代表量子科学领域的又一崭新里程碑。

科学家们正在逐步揭开隐藏在宇宙深处的反物质谜团,量子科技的奇妙世界也正因这样的发现变得更加丰富和深邃。量子比特本质上能够处于多重叠加态,实现对信息的指数级处理能力,这是传统计算机无法比拟的。在反物质领域复制这类量子行为,不但为验证物理对称性提供了新手段,也可能为未来打造极端条件下的量子器件提供理论基础。CERN此次实验的成功,是多年技术积累和严谨科学精神的结晶,也是国际科研合作杰出的代表。正如著名物理学家Sean Carroll所言,这一发现虽然只是更大谜题中的一小块,但每一份努力都至关重要。在全球科学界共同努力下,我们正走进一个前所未有的量子时代,未来充满了无限可能和未知奇迹。

随着后续研究的深入,人类对物质与反物质的理解必将迎来新的飞跃,量子技术也有望在基础科学和技术应用中扮演更为重要的角色。