在软件开发过程中,代码注释被视为增强代码可理解性和团队协作效率的关键工具。它们不仅帮助开发人员快速把握代码功能,还能为代码维护和更新提供重要参考。然而,现实开发环境中,随着代码的迭代升级,相应的注释未能及时同步更新,导致代码与注释之间出现不一致的情况。这种注释不一致性被认为是潜在的风险源,可能误导开发者理解代码意图,从而引入软件缺陷和漏洞。最新的研究成果,特别是2024年发布的关于代码注释不一致性对漏洞引入影响的系统性分析,揭示了这一现象的严重性和带来的挑战。文章基于GPT-3.5等先进大语言模型,对大量代码库进行深入挖掘和异常检测,系统评估注释与代码之间不一致的发生频率及其与漏洞引入的相关性。

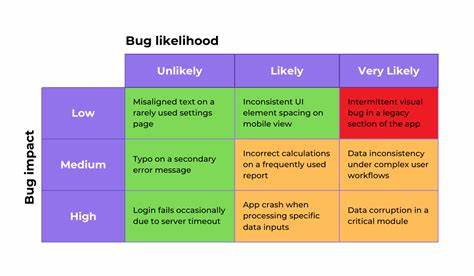

研究发现,注释不一致的代码变更引入漏洞的概率约为一致代码变更的1.5倍,这突出了维护注释一致性的紧迫性。此外,研究还分析了不一致性对漏洞引入风险的时间轨迹,发现这一风险在不一致发生后的最初阶段最高,随后呈现递减趋势。这意味着及时发现并修正不一致性对于降低漏洞风险至关重要。注释不一致性产生的根源多种多样。首先,开发节奏的加快和压力使得工程师更倾向于优先更新代码逻辑,而忽略同步调整注释。其次,缺乏有效的注释审查机制和自动化检测工具,使得不一致问题隐藏于版本迭代之中,难以及时发现。

最后,注释本身缺乏标准化编写规范和统一质量要求,加剧了这一问题。大语言模型如GPT-3.5在检测代码与注释间不一致方面展现出强大能力。与传统方法相比,这些模型能基于广泛的上下文理解和语义分析,精准识别潜在不匹配的注释内容。此类技术的应用,为软件工程领域提供了新的自动化质量保障手段,有助于规避潜伏的安全风险。软件疏忽导致漏洞的案例比比皆是,不一致的注释往往成为开发者误判代码功能,施行错误修改的根源,进而影响软件运行稳定性与安全性。在安全要求较高的系统中,如航空航天、金融和医疗领域,注释不一致可能带来灾难性后果。

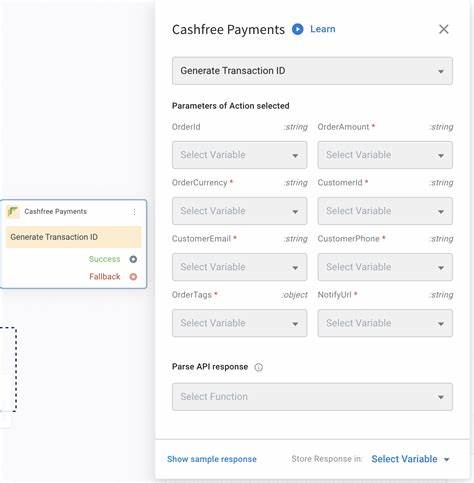

因此,建立一套完整有效的注释维护流程,结合智能检测技术,对于提升软件项目整体质量意义重大。从实践角度出发,开发团队应强化代码审查流程中对注释的关注,确保每次代码更改都同步评估注释准确性。此外,持续集成环境中引入自动化检测工具,利用AI模型辅助审查,可以显著降低注释不一致遗留风险。定期开展注释质量培训,提高开发人员对注释重要性的认知也是不可或缺的环节。未来,随着人工智能技术的不断进步,语言模型将更深入地整合于软件开发生命周期中,从需求分析、代码实现,到文档维护和安全检测,都能提供高效智能的支持,推动软件工程朝向更高自动化和智能化发展方向。注释不一致性的研究不仅对提高代码质量和减少漏洞有所帮助,更促使整个软件工程体系反思文档和代码的同步发展策略。

关注代码注释标准化,强化版本管理和协作沟通,将成为保障软件安全和稳定的核心环节。综上所述,代码注释不一致性的负面影响不容忽视,它是导致软件漏洞引入的关键因素之一。通过结合先进人工智能技术,加强注释质量管理,软件行业将能有效减少缺陷率,提升维护效率和安全水平。这一领域的深入探索和技术创新,将为未来高质量软件开发注入强劲动力,推动整个行业迈向更加规范与智能的未来。