图像矢量化作为连接像素艺术与平面设计的桥梁,近年来在数字创作领域扮演着越来越重要的角色。它能够将基于像素的光栅图像精准转换为由路径、曲线及形状组成的矢量图形,使图像在缩放、编辑和后期处理上展现出极高的灵活度。然而,尽管市场上存在多种成熟的矢量化工具,这些工具仍普遍面临一个共同且关键的挑战——对图像中遮挡区域的理解与处理不足,导致最终生成的矢量图形存在断裂、碎片化严重,难以满足高要求的编辑与美观标准。针对这一行业瓶颈,LayerPeeler提出了一套创新的解决方案,称为自动回归分层剥离(Autoregressive Peeling),实现图像的分层矢量化,开启了矢量图形制作的新纪元。 LayerPeeler的核心理念在于图像的分层结构处理。传统的矢量化工具往往将整个图像视作一个整体进行处理,难以分辨图像中各视觉元素的前后遮挡关系。

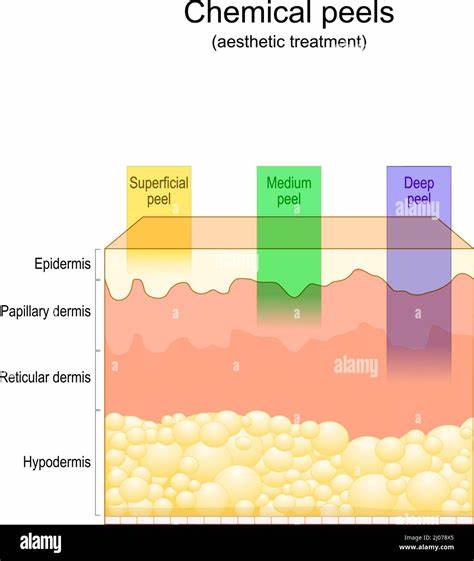

而LayerPeeler利用先进的视觉语言模型(Vision-Language Models)深度分析图像中各个颜色区域的层级和遮挡关系,自动构建一个层级图(layer graph),这成为它精准判定前景与背景内容的基础。通过层级图,系统能够循序渐进地识别并剥离图像中最顶层的非遮挡内容,同时恢复底层被遮挡的图像元素,这种由上至下的逐层剥离策略,使得每一层的矢量路径都完整且语义清晰,为后续的图形编辑提供了坚实保障。 在实现自动分层剥离的技术细节中,LayerPeeler巧妙结合了视觉语言模型与图像扩散模型。视觉语言模型通过生成描述性文本提示,准确表达当前顶层内容的形状、纹理及语义特征。而这些文本提示不仅辅助识别层次,还作为输入指导经过LoRA微调的扩散模型,用于生成移除该层后图像的预测结果。扩散模型利用局部注意力控制机制,精准限定目标区域的处理范围,保证剥离效果在去除指定元素的同时最大程度保留周围细节。

这种协同机制有效解决了以往基于规则或端到端训练模式在复杂图像遮挡区域处理中的不足。 LayerPeeler采用自动回归策略,即在完成一层内容剥离后,将新生成的图像作为输入,不断迭代执行识别与分层剥离,直至图像被完全分解成独立、无重叠的矢量路径。此过程不仅提升了最终矢量图的结构清晰度,还保证了路径的几何规律性和语义一致性,实现了高质量的图形分层展示。值得一提的是,LayerPeeler团队还专门收集并贡献了一个包含多样复杂场景的分层剥离数据集,为相关研究和应用开发提供了宝贵资源。 对比传统优化方法和其他基于学习的矢量化技术,LayerPeeler在多个维度展现出显著优势。优化方法虽然能通过添加大量路径来捕获复杂图像细节,但其结果往往出现路径断裂、层结构混乱等问题,难以满足专业设计需求。

同时,规则驱动方法受限于预定义模型和模板,缺乏足够的适应性。LayerPeeler依托深度学习模型对视觉和语言两种信息的整合理解,能够自适应处理各种风格、复杂度的图像,实现风格多样且层次分明的矢量化效果。 具体应用层面,LayerPeeler在图标设计、数字绘画、游戏资源制作、动画素材生成等领域拥有巨大潜力。尤为在需要对图形进行细致编辑、重新组合及风格转换的场景中,其自动分层剥离产生的结构化矢量数据显得尤为关键。借助LayerPeeler,设计师能够有效省去繁琐的手动分层及遮挡修复过程,极大提升工作效率,同时保证设计成果的美学品质。 随着图像内容复杂度持续提升,传统矢量化方法的瓶颈愈加明显。

LayerPeeler以其创新的层级图构建、多模态模型融合及自适应自动剥离机制,为解决遮挡及层结构混乱这一核心问题提供了新思路,推动了矢量化技术的发展。未来,随着更多优化算法的加入及多语言模型的演进,LayerPeeler有望进一步提升处理速度、精度和多样性,拓展到更广泛的自动设计和图形理解场景。 总体而言,LayerPeeler重新定义了图像分层矢量化的模式,突破了以往工具因遮挡而产生的路径碎片和层级混乱难题,使得矢量图形的编辑与创作更加高效和优质。这不仅仅是技术上的革新,更是在数字设计体验上的一次质的飞跃,将推动矢量艺术和数字创意进入新的发展阶段。未来,随着智能视觉与语言技术的持续进化,LayerPeeler及其衍生技术必将成为众多创作平台和设计工具的重要组成部分,成为连接视觉信息与设计表达的一座桥梁。