“类型”作为一个用来描述艺术作品风格、形式和内容的概念,长期以来在人们谈论文学、音乐、绘画等艺术领域时起着核心作用。然而,围绕“类型”的多重含义和层次结构却往往使得人们在沟通和理论研究中产生困惑,因为“类型”涵盖从宏观的艺术门类到细分的小众流派多重层面。本文将结合简化的文学分类学思路,剖析“类型”概念的复杂性,旨在为文学艺术的分类和讨论提供一个更为清晰和实用的框架。对于理解艺术的本质及表达的多样性,“类型”研究显得尤为重要。 首先,理解“类型”的多层结构,必须从艺术整体的分类谈起。在生物学领域,分类学通过明确的层级——域、界、门、纲、目、科、属、种——安全地划分生物世界,避免混淆。

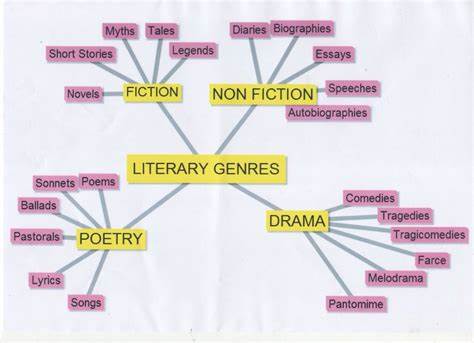

艺术领域同样存在分类需求,但因艺术创作的多样性和跨界性质,分类系统难以像生物学那样形成统一且明确的标准。 以文学艺术为例,“类型”既可以指艺术的总门类,如文学、绘画、雕塑,也可以指特定表现形式,如小说、诗歌、散文。此外,在具体的电影、小说等领域,类型还会细分为科幻、侦探、爱情、奇幻等更精细的类别,这种多层次分类结构导致了“类型”一词使用时的歧义和不确定性。正因如此,普遍社会习惯是将“类型”一词更多地应用于较低层级的细分类别,而对上层的艺术门类通常直接使用“文学”、“音乐”等名称。 基于以上复杂现状,有学者提出通过简化的文学分类体系来规范和厘清“类型”的概念,帮助人们在分析和讨论艺术作品时能够共鸣且准确。在此架构中,艺术的分类被划分为四个核心维度,分别是艺术种类(Art)、形式(Form)、目的(Purpose)以及类型(Genre)。

艺术种类指的是艺术所属的大类,譬如文学艺术、图像艺术、表演艺术等,定位艺术作品所属的基本类别。以文学为例,它属于文学艺术这一大类,这一层级解决了我们所指艺术门类的范围。形式则进一步定义了作品的具体表现方式,比如小说、诗歌、戏剧、散文等。形式决定了作品的结构和表现手法,是在艺术种类基础上的细化层面。目的维度特别强调的是作品的情感或功能诉求——作品希望达到什么样的观众体验或效果,是悲剧、喜剧,还是教育性、惊悚性、奇幻性等。这一层次涉及作品意图及观众反应的分类。

最后是类型(Genre),本质上是作品中各种典型叙事元素、悬念构造、题材特征的具体组合表现。例如科幻小说中的时间旅行主题,或者恐怖小说中的超自然怪物等,这些都是类型的具体体现。类型层面才是我们通常提到的“科幻小说”、“浪漫爱情故事”等范围,因而其定位于分类体系的最细致层次。通过这样的四维分类,我们既能精准理解艺术作品的本质和表达,也能借助“类型”这一术语达成有效共识。 值得指出的是,此简化分类学有意剔除了诸如“虚构与非虚构”的分类差异,主要是为应对讨论中“类型”概念的焦点转移和灵活使用。分类的简化并非忽视多样性,而是为明确术语层级和意义服务,便于后续探讨和分类确立更一致的语境。

这种分类价值不仅在学术研究中显现,也为普遍读者和写作者提供了理解与创作艺术的工具。比如,理解“形式”与“类型”的区别有助于作家在选择表现手法与故事元素时更有意识地塑造作品,引导读者理解为何一部科幻小说会因其故事目的不同而展现出悬疑氛围或哲学思考,帮助评论者也能更具针对性地进行评价。 此外,简化的文学分类学模型也为跨媒介、跨文化交流提供了通用语言。随着多媒体艺术的发展,如同一故事可能同时以小说、影视或游戏形式呈现,明确艺术类别、表现形式和类型之间的关联对于把握各类艺术作品的内涵及相互影响越发关键。 归根结底,“类型”作为一个多层且复杂的概念,应被放置于一个整体的艺术分类学架构中理解,通过艺术种类、表现形式、作品目的的层层递进,最后集中体现于类型,才能在讨论中减少误解,提高表达效率。未来随着艺术形态不断创新和融合,这种分类学体系也会持续演进,更具灵活性和包容性。

总之,重新审视“类型”的本质及其在艺术分类中的多重角色,不仅有助于提升文学艺术的理论深度,也为创作者和爱好者提供了更清晰的思考路径,助力文学艺术的传承与创新。通过理解这种简化文学分类学,期待我们对“类型”一词的理解和使用更加科学、规范且富有成效。