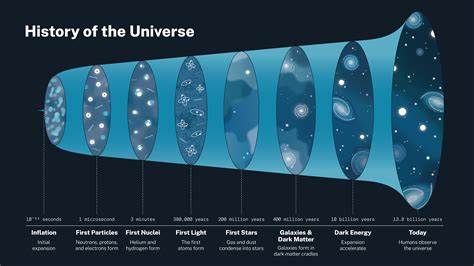

宇宙为何存在,是人类自古以来最深刻的哲学与科学难题之一。从古代哲学家的沉思到现代科学家的实验探索,这一问题跨越了时间和空间的界限,成为科学研究和人类文明进步的核心。近日,欧洲核子研究中心(CERN)带来了一项重大的突破,揭示了一条关于宇宙存在之谜的新线索,特别是在物质和反物质不对称性方面的发现,对宇宙诞生与演化机理提供了深刻的洞察力。现代物理理论中,宇宙的起源通常与大爆炸理论相联系。大爆炸初期,物质和反物质据认为是以几乎相等的数量被创造出来。然而,我们当前所见的宇宙,却是以物质为主体,反物质极度稀少。

这个看似矛盾的现象暗示着在宇宙早期,某种机制导致了物质相对于反物质的优势。这种现象被称为“物质-反物质不对称性”,对于理解宇宙为何存在至关重要。CERN近年来的研究主要聚焦于揭示这一不对称性的根源。世界上最强大的粒子加速器之一——大型强子对撞机(LHC),通过让质子高速碰撞产生大量基础粒子,模拟和探测早期宇宙的高能状态。特别是在LHCb实验中,科学家们仔细研究了含有奇怪、魅和美夸克的粒子,这些粒子的衰变过程为探寻物质和反物质行为的差异提供了绝佳窗口。CP对称性,即电荷共轭(C)与宇称(P)对称性的结合,是衡量物质与反物质是否完全镜像对称的一个物理概念。

若CP对称性被破坏,即CP破坏,意味着物质与反物质在行为上有所不同,是导致宇宙中物质主导的重要因素。虽然1970年代起,CP破坏现象已经在中间子(如kaon和B介子)的衰变中被观测到,但这种现象并未在构成我们周围环境大部分物质的重子系统中明显体现,成为物理学界的长久谜团。2025年7月,CERN LHCb团队首次在beauty(含b夸克)重子衰变中成功观测到了明显的CP破坏现象。此次实验深入研究了Lambda_b零重子衰变为质子、负Kaon和两带电轻介子的过程,测量出的CP不对称性达到了2.45%,且统计显著性超过5个标准差。这不仅标志着首次在重子衰变中找到CP破坏的实验证据,也意味着物质和反物质在最基本的组成部分上确实表现出微妙的差异。实验结果挑战了标准模型中CP破坏的现有解释,并暗示可能存在尚未被发现的新物理过程。

CP破坏产生的机制涉及不同量子力学振幅的相位差异,通常由树图和圈图等不同路径的量子过程干涉产生。这些过程不仅依赖于夸克混合矩阵中的复杂相位,也受到强相互作用中难以精确计算的“强相位”影响。Lambda_b零重子的多体衰变谱丰富,其中包含多个中间共振态,这些共振态的相互作用为产生较大CP破坏创造了条件。除此之外,这项研究在不同的衰变相空间区域观察到了变化显著的CP不对称性,透露了底层物理过程的复杂性与多样性。CP破坏现象与宇宙物质-反物质不对称之间的联系尤为关键,如果早期宇宙中类似的CP破坏过程以更大规模或不同机制存在,便可解释为何宇宙中物质得以幸存而非湮灭殆尽。过去几十年,科学家们推测标准模型中CP破坏的贡献远远不足以产生当前观测到的宇宙中物质优势,这就催生了寻找标准模型之外新源CP破坏的实验和理论研究。

此次CERN的新实验成果,无疑为该领域提供了有力的实验证据和研究路径。除了Lambda_b零重子研究,CERN团队和全球粒子物理学界也在持续探索奇怪、魅和美介子衰变和其他重子衰变的CP破坏效应,以及可能存在的稀有衰变和新粒子。未来更大规模数据以及更精密探测技术将帮助揭示更多隐藏的CP破坏源和宇宙初期物理。除了物理学家的实验研究,理论物理学家根据最新数据更新和完善对夸克混合矩阵的解析模型尝试解密强相互作用带来的复杂效应,进一步为实验提供指导。寻找 CP破坏与 涉及暗物质、暗能量的宇宙大尺度结构之间的潜在联系也成为当代前沿议题。更宏观层面,宇宙为何存在的问题不仅关乎物质和反物质的数量不对称,亦涉及宇宙初始条件、空间时间的本质及多重宇宙学说等范畴。

此次CERN的发现虽非终极答案,却为科学探索开启了新的视野,为解决这一终极难题奠定了坚实基础。总结来看,CERN实验最新成果通过揭示美重子衰变中的CP破坏现象,首次突破了重子系统CP不对称的实验证据,突显物质与反物质间微妙但决定性的差异。这不仅深化了我们对宇宙中物质为何存在的理解,也激发了对标准模型以外新物理的期待。未来,随着进一步实验和理论推进,我们有望逐步揭示宇宙起源的根本秘密,从微观粒子世界到宏观宇宙的壮阔图景,将人类文明引向新的认知高峰。