在软件开发的漫长历程中,Bug几乎是每个程序员不可避免的挑战。随着项目的复杂度和代码库的规模不断扩大,错误和漏洞的发现及修复变得越来越困难。总结九年间遇到的棘手Bug处理经验,不仅能帮助开发者提升技术能力,也为团队协作和产品质量保驾护航。本文将详细剖析在这九年里积累的Bug教训,提供有效的调试技巧和防范措施,期望为广大软件从业者带来启示。 首先,理解Bug的多样性是关键。Bug可以源自代码逻辑错误、数据处理异常、系统兼容性问题,甚至是由于外部依赖变化引发的连锁效应。

在过去的九年中,笔者遇到了从简单拼写错字到极其隐藏的并发问题,体现了Bug形态的广泛性和复杂性。因此,对Bug现象不能盲目归类,要综合考量系统环境、输入输出及业务逻辑,才能有效定位根源。 其次,细致的复现步骤是排查Bug的基石。许多棘手Bug常因复现困难而延误修复进度。通过详细记录复现环境、操作流程和触发条件,尤其是在多线程或分布式系统中,能够为快速定位埋下伏笔。长期经验表明,持续集成与自动化测试环境越完善,复现Bug的成功率越高,从而缩短修复周期。

调试工具的合理使用不可忽视。虽然越来越多的新兴调试技术问世,但经典工具如日志记录、断点调试和性能分析依然是日常工作的利器。九年经验中,灵活结合多种调试方法,根据不同场景调整策略,才能有效揭示深层问题。例如,通过分层日志细粒度追踪调用链,或者利用性能剖析定位瓶颈,能够帮助开发者锁定问题点而非盲目猜测。 同时,代码可读性和可维护性对减少Bug有着显著影响。代码的清晰结构、合理命名和充足注释不仅方便同事协作,也大幅降低后续修改引入新Bug的风险。

九年来反复证明,优质代码是防范棘手Bug的第一道防线。团队内推行代码审查制度,借助静态分析工具,对潜在隐患进行预警,更是保障软件质量的重要环节。 此外,面对复杂系统,积累完整的测试用例库至关重要。单元测试覆盖逻辑分支,集成测试检查模块交互,端到端测试模拟用户行为,这些层次分明的测试体系确保核心功能的稳定。九年的实践中,发现测试用例越完善,Bug露馅的机会越少,同时也大幅降低了上线风险和运维成本。 沟通协作也是解决棘手Bug不可或缺的要素。

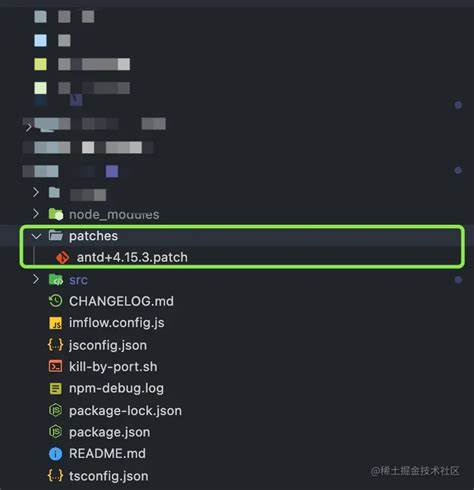

Bug排查往往涉及多个角色,包括开发、测试和运维。建立良好的沟通渠道,及时分享发现和假设,能够加快反馈周期和问题闭环。在复杂Bug的攻坚中,集思广益往往带来意想不到的解决方案,也促进团队间的信任与默契。 技术栈的选择和升级策略同样影响Bug的产生频率和修复效率。九年经历告诉我们,持续关注技术趋势和框架更新,主动淘汰不再适用或缺乏维护的组件,能够降低因环境不匹配导致的Bug。同时,合理规划版本迭代,减少大规模改动的风险,是保持系统稳定的智慧之举。

随着人工智能和自动化工具的兴起,未来处理Bug的方式正在发生变革。通过集成智能代码分析和自动修复建议,开发者能够更精准地定位代码缺陷,并加快修复速度。九年总结也提醒开发者,要保持开放心态,积极拥抱新技术,同时扎实掌握基础技能,构建全面的技术储备。 最后,Bug本身也是宝贵的学习资源。每一次排查和修复,都能丰富开发者的知识储备和应对经验。总结棘手Bug的案例,梳理其产生背景和解决过程,不仅能提升个人能力,也能为团队积累宝贵的知识库,避免同类问题反复发生。

总的来说,九年的棘手Bug处理经验告诉我们,面对复杂多变的开发环境,仅靠运气和侥幸难以长远生存。系统化的调试方法、先进的工具支持、良好的团队协作和持续不断的学习,才是保障软件质量和开发效率的根本。未来软件开发的道路上,Bug永远是挑战也是机会,唯有用心面对,才能不断超越自我,打造卓越的产品。