在丹麦奥胡斯大学的一间隐秘实验室内,科学家们通过显微镜观察到了一种奇特的微生物——电缆细菌。这种细菌以其独特的形态和功能震惊了生物学界和环境科学家。它们由数千个细胞首尾相连形成细长丝状体,长度可达数厘米,这在细菌世界中极为罕见。电缆细菌不仅展示了细胞之间高度的协作,而且在能量代谢上展现出一种前所未有的机制,彻底改变了我们对微生物世界能量转换的认知。 电缆细菌最初在丹麦一处湖底泥层中被发现,这是一项偶然而又重大的科学突破。科学家们原本在研究湖底沉积物中的化学变化时,检测到泥层深处的硫化氢竟然消失了,这在没有氧气的环境下按理说是无法发生的。

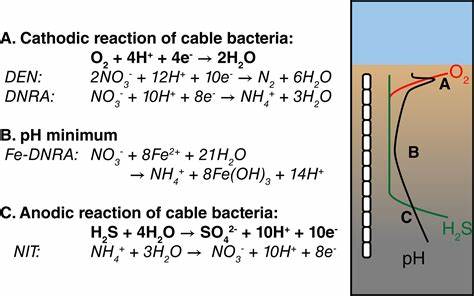

深入研究后发现,这些电缆细菌通过一种跨越厘米级空间的电子传导机制,将电子从厌氧的深层泥土向被氧气或硝酸盐包围的浅层水体输送,使得硫化氢被氧化。也就是说,电缆细菌将氧化还原反应的两个过程物理上分开,创造了一座“活体电池”般的桥梁。 这种机制突破了传统生物学中细胞只能依赖邻近环境进行能量获取的观点。电缆细菌的细胞间通过蛋白质组成的导电“电线”紧密连接,这些细沟嵌在细胞膜之间的空间内,能够快速且高效地传递电子,形成一条连续导电路径。电子在这条路径上行驶的距离大约可达七厘米,是单个细菌体长的数万倍。这种前所未有的细胞协同电子运输,如同生物界的电路系统,开创了微生物能量生态学的新纪元。

电缆细菌的发现不仅丰富了科学界对生命能量转换的理解,还蕴含着重要的生态和环境意义。泥底沉积物中硫化氢的去除有助于调节硫循环中的关键环节。而更为惊人的是,研究表明,电缆细菌能够显著减少温室气体——特别是甲烷的排放。甲烷是一种强效的温室气体,其排放在全球变暖中扮演着重要角色。研究人员在实验室中种植水稻时向土壤中添加电缆细菌,发现硫酸盐浓度显著上升,抑制了产甲烷菌的生长,从而使甲烷排放量减少了高达九成以上。 水稻种植约贡献全球人为甲烷排放的11%,这使得电缆细菌在农业减排领域具备广泛的应用前景。

包括美国加州在内的多个地区已开始进行田间试验,评估电缆细菌在真实农田环境下的减排效果。此外,科学家们也试图将研究范围扩大至小麦、大麦等其他主粮作物,力图通过生态增效进一步控制农业温室气体排放。 不过,电缆细菌的实际应用仍面临诸多挑战。首先,迄今为止科学家尚未成功将电缆细菌在纯培养条件下培育出来,这意味着对它们的进一步基因操作和工业化生产仍处于起步阶段。此外,电缆细菌生长周期较长,分裂速度仅为每20小时一次,生物学特性和生态需求复杂,难以规模化培育和利用。 电缆细菌的发现也启发了科学界对微生物能量网络的重新审视。

以往,人们普遍认为细胞内的能量转换过程主要发生在局部微环境内,而电缆细菌的行为证明细胞间可以通过复杂的物理结构实现远距离电子转移,形成一种拟组织的协同体。化学工程师和微生物学家正在深入研究这种机制,希望在生物电子学和气候调控技术研发中获得突破。 这一发现追本溯源,缘起丹麦科学家Lars Peter Nielsen在2000年代晚期对当地湖底泥沙化学特性进行监测时,无意发现的异常现象。正是他坚信化学异常背后隐藏着一种未知的生物能量转运机制,经过多年的实验和跨学科的合作,才揭开了电缆细菌的神秘面纱。当初科学界的普遍质疑也从侧面反映出这一发现的革命性质。 随着基础研究的深入,科学家们还未完全揭示电缆细菌在自然环境中的多重生态功能和相互作用。

它们不仅影响硫循环和温室气体排放,更可能在水体自净、矿物形成以及微生物群落结构稳定性方面发挥关键作用。理解并模拟这种自然界中的“活体电池”系统,或许将启发未来在环境治理、能源转换乃至生物电子设备等多领域的创新。 总的来说,电缆细菌作为一种神秘而高效的生物电子传输系统,正在推动我们重新认识微生物世界的复杂性及其对地球生态的深远影响。从发现到应用,科学家们正以此为桥梁,连接基础生物学与环境保护的前沿,探索生命和能量的全新边界。未来,随着技术的进步和研究的深入,这些微小的活体电池或将成为绿色能源和气候行动的重要助力,为人类创造更可持续的生态未来。