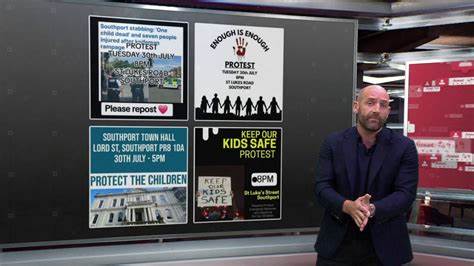

南港刺杀事件发生后,社交媒体上迅速充斥着大量错误信息和充满仇恨的言论,这种现象不仅加剧了社会矛盾,更引发了对网络平台责任和法规完善的广泛关注。事件中的虚假消息和煽动性内容迅速蔓延,助长了极端主义和暴力情绪,最终导致现实中的社会动荡和骚乱,令人深思现代信息传播的风险与监管的迫切需求。 作为信息迅速流通的主要渠道,社交媒体在此次事件中发挥了双刃剑的作用。一方面,它使得事件相关信息能够快速传播,方便公众实时了解情况;但另一方面,其开放性和匿名性也成为谣言滋生和极端言论传播的温床。一些账号以带有偏见的言论和夸张的描述误导舆论,甚至故意散布煽动仇恨的内容,引发社会分裂和公众恐慌。 英国内政部长伊薇特·库珀(Yvette Cooper)明确指出,社交媒体平台在此次错误信息传播中起到了“火上浇油”的作用,她呼吁这些平台应承担起更大的责任。

与此同时,法律对网络暴力和仇恨言论的打击力度也在加大。例如,因煽动种族仇恨和传播极端内容被判刑的案件频现,显示司法系统对网络违法行为零容忍的态度。 然而,现有的在线安全法案(Online Safety Act)尚未完全实施,令公众对网络内容管理的有效性产生怀疑。伦敦市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)公开批评该法案“并不适用”,强调需要修订以应对当今网络环境中复杂多变的挑战。法案虽授予监管机构Ofcom对不法内容处以高额罚款的权力,但监管细则尚未最终确立,实际执行尚在筹备阶段,错失了关键时刻的监管窗口期。 公众的态度也反映出对网络监管的强烈需求。

多项民调显示,超过七成的成年人认为社交媒体公司对于遏制犯罪性言论负有责任,且认为其目前的监管力度不足,未能有效阻止错误信息的扩散。民众期待更加严格的法律法规以及社交平台自身的自律措施,防止网络成为无序传播仇恨和暴力的“安全港”。 专家学者认为,部分极端分子和技术复杂的“机器人”账户的存在,使得虚假信息的传播难以遏制。英国情报部门曾透露,部分与俄罗斯有关的“机器人”账户在骚乱期间有组织地散播煽动性信息,试图通过网络干预激化英国的社会矛盾,这种“隐秘影响”揭示了国际层面网络安全与信息战的新威胁。 社交媒体平台的响应表现出一定的积极性,如国家安全与网络信息团队专门加班加点监测和下架危险内容,保护网络秩序和公共安全。然而,这更多体现为事后补救,而非预防机制的健全。

一些公司在应对警方和监管机构提示的问题时反应迅速,但平时缺乏主动清理不良内容的积极性,这令监管机构颇为无奈。 除了监管挑战外,社交媒体盈利模式的内在矛盾也暴露无遗。分析显示,诸如《每日电讯报》、沙特阿拉伯及投资公司eToro等大量广告出现在带有极端内容的账号旁,助长了这些平台通过流量变现的动力。知名科技企业创始人因此面临来自广告商和公众的巨大压力,需平衡商业利益与社会责任之间的关系。 社交媒体重返某些争议性人物账号(例如极右翼人物)的决定,也被认为加剧了错误信息与仇恨言论的传播。这不仅让普通用户难辨真伪,也使得平台内容监管更加复杂。

专家指出,网络中真假账号交织,甚至可能包含国家级别的网络间谍或信息操纵行为,给防范虚假信息带来了新的难题。 在舆论和政策双重压力下,英国政府也在考虑重新评估现有法规,或扩大法律框架以涵盖“合法但有害”的内容,填补现行法规的空白。首相府发言人明确表示,将更广泛审视社交媒体的管理责任,确保仇恨与非法内容无处藏身。尽管实际立法修订尚未提上日程,但相关讨论已成为公共话题的焦点。 南港刺杀事件及其引发的网络乱象,成为社交媒体时代信息治理的警示案例。它提醒政府、企业和公众必须共同努力,推动技术创新与监管机制的有机结合,防止网络空间被极端思想和虚假信息占据。

同时,也呼吁提升公众的信息素养,使每个人都成为识别谣言、传播真实信息的“守门人”。 未来,网络安全与内容监管的平衡将愈发重要。技术方面,人工智能和大数据分析或能帮助及时发现并阻断有害内容的传播;法律层面,则需持续完善违规处罚、赋予监管机构更大执法权力。同时,社交平台应强化责任感,完善内容审核机制,并与警方、情报部门保持密切协作,共筑网络安全防线。 南港事件带来的社会反响也启示我们,信息传播的自由不可被滥用。维护公共安全和社会和谐需要多方协调合作,不仅依赖法律手段,更需要建立起社会共识和多层次的防范体系。

唯有如此,数字时代的公共空间才能真正实现公平、理性与安全的理想状态。 综上所述,南港刺杀事件后错误信息和仇恨言论的爆发,是现代社交媒体生态系统面临的重要挑战。它突显了法律法规滞后、平台监管不足以及复杂的信息干预手段等多重问题。解决这些问题,离不开社会各界的共同努力和智慧,为网络空间注入更多正能量,促进社会的长期安定与繁荣。