丹尼索瓦人,这个名字在古人类学界一直代表着一种神秘而难以捉摸的族群。多年来,科学家们仅通过遗传痕迹和零碎的化石片段断定他们的存在,但对于他们的外貌以及生活方式却知之甚少。令人震惊的是,一具早在1930年代就已在中国东北哈尔滨被发现的古老颅骨,经过近年的蛋白质分析确认,竟然是真正属于丹尼索瓦人。这一突破不仅揭示了丹尼索瓦人的真实面貌,也为研究人类进化史提供了新的关键线索。这具被称为“哈尔滨颅骨”的化石距今约十四万六千年,最初被当地发现者在日本占领时期秘密隐藏,避免颅骨落入侵略军手中。直到多年后,这一宝贵的发现才被正式交由科学家研究。

2021年,哈尔滨颅骨被介绍为一种新的古人类物种:长江人(Homo longi),因其独特的形态特征而备受关注。然而,随着科学技术的进步,尤其是古蛋白质学的应用,研究人员得以从该颅骨的颞骨中提取并分析出95种蛋白质碎片,发现其中四种蛋白变异仅存在于丹尼索瓦人,这使得对哈尔滨颅骨归属的认定发生了质的飞跃。原来所谓的“长江人”,正是我们此前研究不足的丹尼索瓦人。丹尼索瓦人作为“幽灵族群”,一度只存在于基因数据和遗传印记之中。他们的DNA短暂地出现在西伯利亚的洞穴内,甚至跟现代部分地区的人类基因组交织在一起,证明了古代混血的事实。而遥不可及的化石则鲜少,零散的齿骨和指骨无法拼凑出完整的面貌。

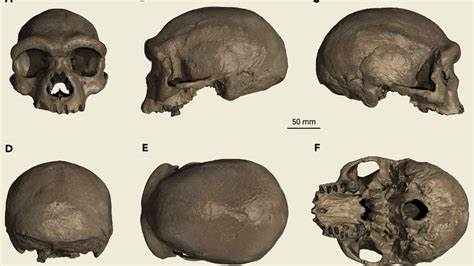

哈尔滨颅骨的发现及其属鉴,无异于为这段“隐身”的历史照亮了灯火,使我们能够直视这一古老族群的面容。从外观上看,哈尔滨颅骨展现了丹尼索瓦人的显著特征:宽阔而扁平的面部结构,较小的颧骨,巨大的眼眶以及显著的眉脊,且上颌仅微微前突。颅骨长而低,与现代人的高圆形头骨迥异,但其容量约为1420毫升,依然说明他们拥有较大的脑容量。这种特征既保留了早期人类如直立人或海德堡人的粗犷体质,也掺杂了一些现代人的面部特点,形成了复合的“镶嵌”特征。这种基因和形态的复杂性体现了丹尼索瓦人跨越数十万年的进化轨迹,以及他们在不同环境背景下的适应策略。值得注意的是,丹尼索瓦人的分布极为广泛,不仅限于西伯利亚的狭小区域,而是扩展到包括中国台湾、高原西藏、东北亚诸多区域,从湿润的亚热带森林到高海拔的寒冷地带。

如此广泛的地理范围意味着他们在体型和生活习性的多样性也相当显著。然则,目前保存下来的化石遗存基数极低,哈尔滨颅骨仅代表整个丹尼索瓦人族群的冰山一角。科学家们只能通过对包括大理、华龙洞、金牛石洞等地出土化石的比较研究,推测与丹尼索瓦人可能的亲缘关联,期待未来进一步通过蛋白质、DNA的提取鉴定以获取更广泛的证据。哈尔滨颅骨的研究也引发了学术界对物种划分标准的激烈讨论。传统上,古人类学家对尼安德特人与现代人的界定尚存争议,如何定义“不同物种”也因化石证据的丰富程度和基因数据的解释而产生多种观点。长江人作为一个新“物种”提出,瞬间遭遇了是否只是丹尼索瓦人一种变异体的质疑。

蛋白质证据又再次把争论引向了DNA研究还未解开的迷局。人类进化并非一条直线向前,而是伴随着群体间的扩散、融合、消亡,表现出高度的物种混合特性。丹尼索瓦人的发现,既让我们惊叹于人类进化的复杂性,也促使我们重新思考物种界限的科学定义。更为重要的是,丹尼索瓦人留给现代人的影响不限于化石和古代DNA。研究显示,部分东南亚和大洋洲现代人群中融合了丹尼索瓦人的基因片段,体现在免疫适应、高原反应及某些体质特征上。这意味着他们不是简单的过去存在,而是真正参与并塑造了今天人类的多样性。

纵观人类进化,丹尼索瓦人无疑是一个关键且值得深入研究的族群,他们的存在为人类适应环境、迁徙路线、基因交流等诸多方面提供了重要线索。与哈尔滨颅骨一起备受关注的还有西北大理颅骨、华龙洞和金牛石洞的化石,这些遗址的发现者也曾将这些样本归为新物种或独立分类。若这些均与丹尼索瓦人相关,将意味着我们已拥有一个相对完整的东亚古人类谱系样本。这不仅丰富了科学家眼中“迷失族群”的身份,还助力理解他们与尼安德特人及智人的相互关系和进化分支过程。随着古蛋白质学和古基因学技术日益进步,古人类学的未来充满希望。哈尔滨颅骨的蛋白质分析成功标志着分析年龄在十万年以上、环境昏暗地区发现的骨骼样本的新纪元。

未来,或许更多早已被发现但未被细致研究的古人类标本,将被重新鉴定与解读。丹尼索瓦人的故事提醒我们,每一块尘封的化石都有可能颠覆已有认知,带来惊喜与启示。丹尼索瓦人作为人类演化史上的一个重要篇章,至今仍有许多未知待解。哈尔滨颅骨的发现和确认不仅为他们的生活绘制了生动画卷,也激发了全球对古人类起源、进化及多样性的新一轮探索。随着研究的深入,古老丹尼索瓦人的神秘面纱正在逐步揭开,人类关于自身历史的理解也将更加成熟与全面。未来,无论是基因科技还是考古发现,都将继续推动我们走近那个遥远却始终存在的“幽灵族群”,让他们从隐匿的过去走进光明的未来。

。