数万亿美元的外援资金不断涌向全球最贫困的国家,然而贫困问题却依然严峻,甚至在某些地区有加剧的趋势。为何大量外援投入仍未能根本解决贫困现象?虽然外援初衷良善,旨在促进经济发展、改善基础设施、提升教育与医疗水平,但复杂的现实环境和多重影响因素,使得外援的实际效果远未达到预期。首先,外援管理中的腐败和资源错配是导致援助失效的关键因素之一。许多援助资金并未直接流向需要的基层项目,而是被中间环节截留或滥用。部分接受援助国家的政府腐败问题严重,资金被挪用,根本无法惠及贫困人口。这种体制性问题使得外援资金成为滋生腐败的温床,反而加深了社会不公平和贫困困境。

其次,外援模式往往忽视了受援国家的具体国情和自主发展需求。援助项目多以发达国家的经验为参考,标准化实施方案,缺乏对当地文化、经济结构和社会习俗的充分理解,导致项目难以落地或成效有限。盲目推行现代工业或农业模式,忽视传统生产方式和社区构成,往往引发社会矛盾和资源浪费。再者,外援有时无意间助长了“依赖文化”,使受援国家缺乏自主发展的动力。过度依赖外部资金,使政府和社会缺乏内部改革和创新意愿,形成援助依赖症。结果,无论资金多么充足,贫困问题始终难以根治,因为经济和社会结构未能根本转型。

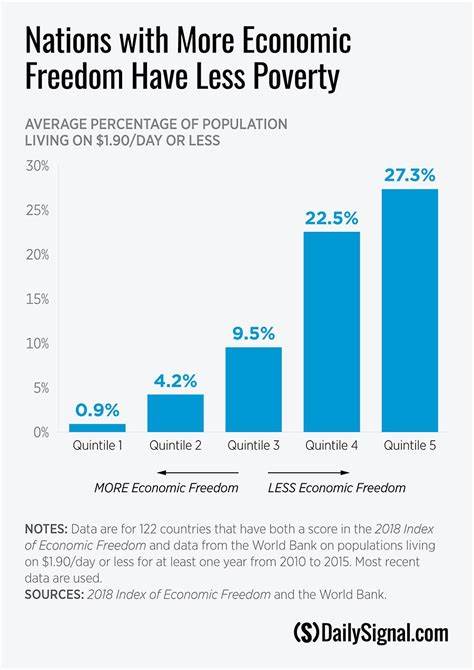

此外,国际援助体系中的政治考量也制约了援助效果。援助往往伴随着地缘政治利益,有时作为大国战略棋子,这种带有条件和交易性质的援助影响到项目的持续性和公正分配。援助常被用作影响受援国政策的工具,从而导致援助项目偏离援助目标,难以有效发挥减贫作用。贫困成因本身极为复杂,包括教育不足、基础设施落后、健康状况不佳、社会不平等、环境恶化等多重因素相互交织。单纯依靠资金投入无法全面解决深层次问题。真正推动贫困国家实现可持续发展,必须着力改善治理环境,促进法治建设,提高政府透明度和责任感。

同时,发展教育和技术创新,增强劳动力技能,推动产业多元化,改善基本公共服务,是提升自我发展能力的关键。国际社会应强调合作伙伴关系,尊重受援国自主权,支持其根据本国国情制定切实可行的发展战略。如今,越来越多的专家呼吁转变传统外援观念,更加注重援助的质效和长期发展影响。援助工作应从提供单纯资金转向促进制度建设和能力提升,鼓励受援国实施结构性改革。数字技术和信息化的发展也为贫困治理带来了新机遇,如通过数据监测精准识别贫困人口,实现精准扶贫和资源优化配置。全球贫困虽然依然存在,但我们可以从外援失败中总结宝贵经验,推动更加科学合理的扶贫战略。

唯有从根本上改善治理体系,尊重多元文化,促进经济包容性增长,外援才能真正发挥积极作用,帮助更多贫困人口走出困境,迈向繁荣。未来国际援助需要实现机制创新和模式转变,注重合作共赢和以人为本,才能构筑持久有力的全球减贫共同体。这个过程虽然充满挑战,但怀揣坚定信念与智慧努力,我们有望见证贫困问题得到根本缓解,迈向更加公平和可持续的世界。