云层是地球气候系统中的关键组成部分,它们在调节地球温度、调整降水模式以及影响气候变化方面扮演着重要角色。传统上,科学家们更多关注自然界中的尘埃、海盐喷雾和工业污染物对云形成的贡献,而近年的研究逐步揭示生命体,特别是作物和其他植物,如何通过释放各种生物气溶胶和气体,参与并促进云的生成。这些发现正推动气候科学迈入一个全新的阶段,优化对未来气候变化的预测能力,揭示自然界微观生命与宏观气候系统之间极为复杂的互动关系。近年来,科学家们借助装备精良的研究飞机、高精度的大气探测仪器以及大规模的实验模拟,开始系统性地探究生物体释放的各种气体和微粒如何成为云形成的“种子”。例如,位于澳大利亚大堡礁上空的观测揭示,微小的浮游植物通过释放含硫气体与其他有机物质,不仅影响海洋上空的气溶胶浓度,还能引发局部云层的形成。这种由生命活动驱动的云生成机制,被称为CLAW假说,自1987年提出以来,得到了更多实证数据的支持。

植被,尤其是森林和农作物,也通过释放异戊二烯、单萜类等挥发性有机化合物(VOCs),在陆地大气中制造气溶胶。这些气溶胶进一步聚合、吸水并最终演变成云滴。研究表明,作物和森林释放的这类挥发性物质不仅在低空形成年云,调节局部温度,还能通过大气环流传播,间接影响更广泛区域的气候模式。传统气候模型由于计算复杂度或网格分辨率限制,未能充分考虑这些生物起源气溶胶的动态变化和复杂反应过程。新发掘的生物云形成路径为提升气候模型带来了关键突破。通过引入作物气溶胶的形成机理,模型能够更准确反映云层的反射、散射和保温效应,提升对降水分布、极端天气及气候反馈机制的预测精度。

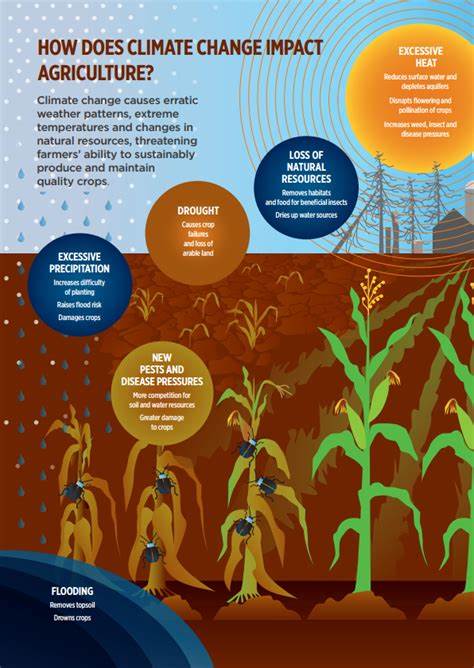

同时,这些研究为全球森林和作物生态系统的气候缓解潜力评估提供了新的视角。恢复和扩大森林植被除了帮助碳汇作用之外,还能通过提升生物气溶胶释放,增加云的反照率,从而产生冷却效应。部分模拟结果显示,以恢复作物和森林为核心的生态修复战略,其对减缓全球变暖的贡献可能比之前预期更大。然而,新发现的生物云生成机制也使科学界开始关注潜在的复杂副作用。虽然生物气溶胶能促进云的形成,但不同类型的云其对太阳辐射的反射和地表热量的捕获能力差异显著。含冰云和液态云在能量平衡中的表现非常不同,作物释放的气溶胶可能改变云的相态,从而对气候产生双向甚至相互矛盾的影响。

此外,随着全球气温升高,作物生长模式和挥发物释放可能发生变化,进而反馈影响云形成的效率和地区性气候格局。针对这些复杂的相互作用,科学家们正依靠先进的高性能计算机和大型云室实验不断完善模型算法。瑞士CERN实验室的云室模拟实验,以及国际多学科合作的空中观测项目,正汇聚大量数据,用以揭示作物相关挥发气体与云形成微物理过程之间的联系。借助这些研究,未来五年内气候模型将显著提升对云形成生物源贡献的描述精度,为策略制定者提供更可靠的气候风险评估依据。值得关注的是,这些新知识还为气候工程提供潜在的科学支撑。理论上,通过模拟并控制生物气溶胶释放,比如调节作物种植结构或采用人工手段增加云反照率,可能成为缓解气候变暖的辅助方法。

尽管地球工程方案面临伦理和生态安全的担忧,科学模型提供的仿真数据为相关政策制定与风险预判提供科学保障。综合来看,作物和其他生物起源的气溶胶在云形成及气候调节中的作用,已被确认是一条极为重要但过去未被充分认识的路径。随着全球环境压力的加剧,揭示这些细微生物过程如何影响宏观气候系统,将成为应对气候变化的核心科学基础。这不仅呼吁气候科学多学科跨界整合,也强调保护和合理利用生态系统在气候调节中的功能。未来作物种植规划和生态恢复项目中,将更加注重其对云层形成和大气化学的间接影响,最终实现人类活动与自然系统的更深入协同与平衡。