随着数字化时代的深入发展,软件已成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具。然而,尽管技术不断进步,许多用户仍然感受到在“封闭应用”生态中被动接受软件限制的无奈。传统的应用程序往往是高度封闭和不可更改的,用户只能按照开发者设定的框架使用软件,缺乏对其工作环境进行定制和优化的能力。这种局面直接影响到了用户的工作效率和创造力,也削弱了他们对数字工具的控制感和自主权。所谓“灵活软件”(Malleable Software)的理念,便是在这样的背景下应运而生,旨在赋能用户,打破软件生态中固有的刚性界限,让用户成为其使用工具的共同创造者,而非仅仅是被动的消费者。灵活软件试图恢复个人计算最初的愿景:将软件视为一块“软泥”,用户能够根据自身需求自由塑形和调整,而非被锁死在预先设计好的固定形态中。

这个愿景的核心在于降低用户调整和重新配置软件的门槛,使软件的个性化和改造成为日常常态,而不是少数专业程序员的专利。用户能够即时根据工作流程的变化和个人偏好进行调整,而无需漫长的反馈等待和技术介入。实现这一点意味着要重新思考和设计现有的计算体系架构,从编程语言、操作系统,到应用商店,每一层都要转变对用户角色的默认设定,由“被动使用者”转变为“主动创作者”和“合作者”。 不可忽视的是,现代软件生态存在着极大的碎片化和数据孤岛现象。每个应用往往拥有独立的数据存储和操作空间,导致用户在不同工具之间往往需要手动搬运数据,无法自然组合成高效灵活的工作流。灵活软件的另一大挑战便是构建以共享数据为中心的生态,让多种工具可以无缝协作,共享操作同一套基础数据,类似于传统计算环境中的文件系统,但需要具备更强的协作性和版本兼容能力。

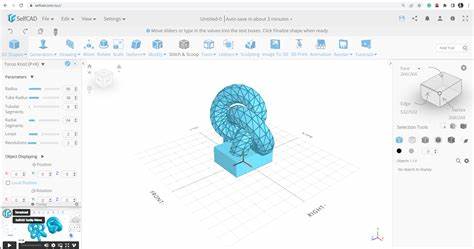

此外,界面与交互的组合性也不可忽视,用户在一个统一的工作空间内应当能够自由嵌入和切换各种工具,无需频繁切换应用窗口,从而获得流畅的使用体验。 从历史经验来看,一些经典工具如电子表格、超级卡片(HyperCard)等天然具有较强的“柔韧性”和定制能力,能够让非专业用户逐步深入调整和扩展其功能,形成所谓的“温和斜坡”,帮助用户逐渐从纯粹使用转变为积极改造者。这种设计哲学强调从简单的设置调整开始,逐步引入更复杂的自定义直到编程介入,降低认知和操作的陡峭门槛,避免用户在个性化定制的道路上遇到“跳崖式”的技能隔阂。 反观当下,虽然存在各种插件和扩展系统试图放宽应用的定制限制,但它们往往依然受限于原有应用框架的API设计,无法真正实现“无缝的自定义”。权限受限、技术门槛高、难以跨应用共享等问题依然阻碍了灵活性的发挥。更为极端的“修改”(modding)尝试虽然在游戏等领域较为常见,但其逆向破解的难度和维护成本同样极高,难以成为普适化解决方案。

开源虽然赋予了全部代码的自由访问权,但并不意味着所有用户都能够轻松修改和部署,复杂代码库和环境配置壁垒仍然存在。 近来,人工智能辅助编程被视为可能的突破口。大型语言模型能够将自然语言指令转化为代码,极大地降低了传统编程的复杂度,使得更多普通用户有机会“对话式”生成或者修改软件功能。然而,AI本身并无法自动打破软件之间的孤立壁垒,也无法替代对已有工具的微调与协同。这就要求我们打造一种配合AI的灵活软件生态,让AI助力的生成代码能够和已有工具生态紧密协作,共享数据和工作空间,实现高度个性化和模块化的用户体验。 在推动灵活软件的实践与研究方面,Ink & Switch团队做出了诸多开拓性的探索与贡献。

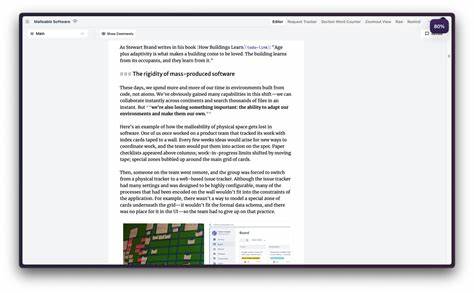

他们开发了多种原型系统,如PushPin,一种基于本地优先数据同步和React组件的协作媒体画布,通过“文档函数响应式编程”降低了UI扩展难度。然而,PushPin中仍存在视图选择和组件协调等挑战,反映出现有模式尚不能完全满足灵活组合的需求。Cambria项目在数据架构层面提供了对多种数据架构实时兼容的解决方案,通过“活翻译”机制实现不同工具对数据的实时双向映射,缓解了异构数据格式互操作难题。 Farm项目则将软件代码视为数据进行同步分享,采用更严格的函数式编程语言Elm来确保代码协作的弹性和安全。Patchwork系统进一步引入了简易版分支和版本控制,以支持多人异地协作和软件演化中多版本共存,推动了对传统复杂代码管理工具的平民化改造。令人瞩目的是,Patchwork本身已成为团队内部知识管理和写作的核心平台,真正体现了灵活软件从理论到实践的落地可能。

另一方面,动态文档领域的探索也为灵活软件注入了活力。Potluck项目通过对纯文本的丰富检测和功能层叠,实现了配方规模调整、计时等动态交互,降低了对正式结构化数据的过度依赖,提升了内容表达的自然度和扩展性。Embark以层级大纲结构为基础,集成丰富的地理位置信息和交互式地图视图,为旅行规划注入了实时计算与可视化能力,形成基于上下文的动态交互闭环。 尽管灵活软件的蓝图已逐步清晰,但实现广泛应用仍面临多方面挑战。安全和隐私风险尤为关键。开放定制和扩展的环境极易遭受恶意代码攻击,因此必须设计可信的权限隔离模型和审计机制。

商业模式同样需要重新探索,如何保证工具开发者的收入与持续维护,如何在多方协作中维持质量和支持,是生态可持续发展的核心。文化层面的变革也不可忽视,用户需要被鼓励和教育成为自身软件环境的主动塑造者,而非被动消费者。 未来的柔性软件生态将不仅是技术的革新,更是治理、文化与商业模式的变革。只有全方位的深化和融合,才能真正重塑用户对数字世界的主导权,使得软件不再是不可改变的铁轨,而是用户的创造舞台。计算机的本质仍在演进,灵活软件呼唤着一个新的时代,在这个时代,每个人都拥有塑造自己数字工具的权利,让软件像家的老建筑一样,通过时间和使用者的手不断学习、进化和承载独特的故事。倡导灵活软件,不仅是为了效率和创新,更是为了赋予用户应有的尊严与创造力,让我们的数字生活回归人本,焕发出新生的活力。

让我们期待,也共同努力,迎来灵活软件的光明未来。