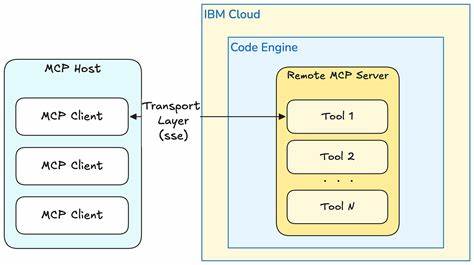

模型上下文协议(Model Context Protocol,简称MCP)作为连接大型语言模型(LLM)与外部API和服务的桥梁,正日渐成为人工智能领域不可或缺的标准。随着AI应用生态的不断发展,如何理解MCP的核心理念并高效搭建远程MCP服务器,成为技术开发者面临的重要课题。本文将从MCP的基本概念、核心组成、传输协议,到身份验证、会话管理,甚至部署与调试多方面,带你全面了解远程MCP服务器的实现细节,助力打造符合协议规范且兼容多端的智能交互平台。理解MCP的核心原理是构建远程服务器的首要步骤。MCP旨在规范大型语言模型如何调用外部工具和API,这一过程类似于为LLM搭建一套函数调用标准。通过定义“工具”,开发者可以向模型清晰描述可用API、参数规则及返回格式,使模型能够基于用户需求自动选择并调用合适的服务。

远程MCP服务器的关键在于这一中间层既要保证与后端API的无缝对接,又要实现对LLM请求的合理处理和权限控制。工具定义构成MCP服务器的基础,每个工具都包括名称、参数模式、描述信息以及处理函数等要素。处理函数通过接收参数及认证信息,执行真实的API请求并返回结构化结果给模型,使得LLM不仅能发现可用工具,还能通过清晰的上下文理解正确使用方式。这种设计大幅提升AI应用的灵活性和扩展潜力。远程MCP服务器与本地实现的最大区别在于其部署方式和身份验证机制。远程服务器作为互联网上的标准Web服务运行,借助OAuth 2.1等现代认证标准保障数据访问的安全性,用户与AI模型在云端完成授权交互,大幅提升用户体验与可扩展性。

OAuth流程涉及多个环节,包括授权请求、用户登录、授权代码颁发以及令牌交换,确保只有合法用户和授权AI客户端才能访问敏感数据与功能。会话管理是MCP协议中的另一个重要环节。它保证每次与AI模型的交互都是有状态的,能够记录对话上下文和请求细节,使工具调用能基于持久化状态执行。远程服务器通过生成唯一的Session ID并在请求和响应中传递,维持会话连接的完整性。采用内存存储到分布式缓存如Redis的方式都能实现有效的会话跟踪和清理。MCP协议目前支持两种主要的传输机制:HTTP+服务器发送事件(SSE,这是较早期的实现)以及现代的Streamable HTTP。

Streamable HTTP因其在连接管理、传输效率及实现复杂度上的优势,逐渐成为主流。远程MCP服务器通常需要同时兼容这两种协议,以覆盖更多客户端场景。这也对开发者的实现能力提出了更高要求,需要在统一的服务器逻辑中合理区分并处理不同协议的请求。安全方面,远程MCP服务器利用OAuth 2.1的PKCE(Proof Key for Code Exchange)机制,增强防御CSRF和其他攻击的能力。此外,服务器需实现访问令牌的有效验证与权限校验,确保用户权限和工具访问细粒度控制。开发过程中,不少开发者会采用Firebase、Auth0、Supabase或Clerk等成熟身份认证解决方案作为底层支持,利用它们成熟的用户管理与安全策略加速开发进度。

构建远程MCP服务器的技术栈多基于Node.js和Express框架,借助MCP官方提供的JavaScript SDK简化协议层的开发工作。服务器需要提供包括OAuth发现端点、授权端点、令牌交换端点及MCP消息处理端点等各类HTTP接口。此外,开发者还须实现会话管理逻辑,维护每个会话对应的传输实例,保障请求响应的正确匹配和顺畅通信。远程MCP服务器的部署环节同样关键。常用的云平台诸如Google Cloud Run、Vercel、Railway和Digital Ocean等都能快速支持该类型服务上线。值得注意的是,由于SSE长连接特性,Legacy HTTP+SSE协议在无状态服务器环境下扩展受限,而Streamable HTTP协议更适合无服务器架构,部署时应根据业务需求权衡选择。

为保证稳定性和用户体验,远程MCP服务器在实际运行中须关注错误处理和异常恢复。采用统一的JSON-RPC 2.0错误机制,精确返回错误码和信息,有助于上层客户端快速定位与解决问题。同时,合理清理超时或终止的会话资源,避免内存泄露和性能下降。开发者应准备充分的调试工具与日志机制,结合社区测试工具如mcp-remote桥接工具,通过模拟客户端请求详细观察数据流与交互细节,提前发现协议兼容性和身份认证相关的问题。随着MCP协议逐渐完善及生态丰富,远程MCP服务器的构建将趋于成熟与标准化。开发者掌握该方案,可以确保应用安全、灵活、高效地实现与AI大模型的深度集成,推动智能化应用进入更广泛的生产环境。

总的来说,深入理解MCP协议的核心概念与设计思路,合理实现远程MCP服务器的各项功能模块,选择合理的传输协议和安全标准,结合现代云端部署方案,是打造高质量智能交互平台的关键。随着AI服务的普及与需求升级,MCP作为链接人机交互与技术服务的纽带,未来将在智能应用领域发挥举足轻重的作用。