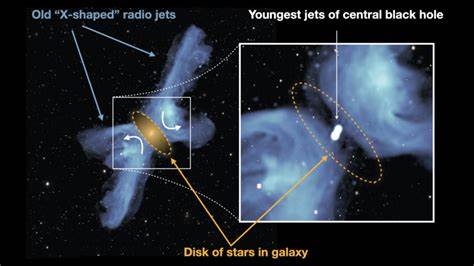

在浩瀚的宇宙中,许多神秘的天体吸引着天文学家的注意。其中,X形射电星系因其独特的结构和生成机制,成为了现代天文学研究的热点之一。这种星系的特征在于其两个低表面亮度的射电猩球(“翅膀”)与高表面亮度的主要猩球以一定角度相对,形成了显著的“X”形态。这一特征不仅让X形射电星系在射电地图上显得格外醒目,也为研究宇宙中超级黑洞的形成和演化提供了新的视角。 X形射电星系于1992年首次被天文学家J. P. Leahy和P. Parma描述。当时,他们列出了11个此类天体,并标志着这一研究方向的开端。

这些星系不仅在外观上打破常规,且其运动特征也引发了科学家们的深入思考。2002年,研究者们提出,X形射电星系可能是由于两个超大质量黑洞的合并引起的自旋翻转现象。这一假设吸引了众多天文学家进行更深入的研究,从而进一步揭开了这些星系的神秘面纱。 X形射电星系的组成是其识别和分类的重要依据。它们一般被认为是Fanaroff-Riley II型(FRII)射电星系的一个子类。FRII型星系通常展示出一对宽广的射电猩球,这些猩球与其母星系相对称地分布在其两侧。

这些猩球被认为是来自星系中心的等离子体,由与超级黑洞周围吸积盘相关的喷流所推动。而X形射电星系则在此基础上,展现出了两组失调的射电猩球。这两组猩球中的一种被称为“活动猩球”,具有相对较高的表面亮度,表明其正在动态发射;而另一组“翅膀”则显示出较低的表面亮度,且朝着与活动猩球不同的方向发射。 这些“翅膀”的存在和特征引发了许多理论的建立。Leahy和Parma在他们的研究中指出,“翅膀”可能是在之前的活动发射事件中形成的,它们的形成时间可能在数千万年前。当时的喷射轴线与当前活动的喷流方向不一致,从而产生了这种独特的星系结构。

这种低表面亮度和陡峭的射电光谱,以及高极化的现象,都与那些已不再活跃的古老射电源特征相符。 关于X形射电星系的起源,科学家们提出了几种模型。其中,最广为讨论的模型是关于超大质量黑洞自旋翻转的假设。根据这一理论,当一个星系发生合并事件时,另一个较小的超大质量黑洞被引入原先的射电星系中心,形成一个二元黑洞系统。在这些黑洞的合并过程中,较大黑洞的自旋方向可能会因为吸收较小黑洞的轨道角动量而发生急剧改变,这即是所谓的“自旋翻转”现象。 在自旋翻转后,喷流的方向会随之改变。

这是因为喷流是沿着与内吸积盘垂直的方向发出的,而吸积盘又因Bardeen-Petterson效应而约束在垂直于黑洞自旋轴的平面上。因此,自旋的改变会导致射电猩球的方向变化。即使是一个质量只有较大黑洞五分之一的黑洞,也能够使得其自旋产生九十度的改变。 此外,还有一些替代模型被提出以解释X形射电星系的形成,例如吸积盘的扭曲不稳定性、活动猩球中的气体回流以及在合并前的双盘交互影响等。这些机制可能在不同的程度上共同作用,且真实的重新对齐时间尺度会显著影响射电源的形态。较快的重新对齐会导致形成X形射电星系,而较慢的重新对齐则会让喷流在更大的体积中释放能量,从而形成S形FRI型射电源。

未来,随着观测技术的不断进步,科学家们对X形射电星系的理解将更加深刻。通过利用新一代射电望远镜,如平方公里阵列(SKA)和事件视界望远镜(EHT),研究者们将能够更详细地观察这些奇异星系的结构及其动态。预计将会有更多的X形射电星系被发现,并逐渐揭示它们的形成机制及与其他天体的关系。 总结来看,X形射电星系不仅以其独特的形态吸引了研究人员的目光,更以其背后的物理过程改变了人们对宇宙演化及超大质量黑洞研究的认识。这些星系就像是宇宙的“窗口”,让我们得以一窥遥远星系的变化与演进,继续向宇宙深处探寻未知的奥秘。随着研究的深入,X形射电星系定会带来更多的惊喜与启示。

。