恐龙,这些远古时代的巨型爬行动物,一直是古生物学家和恐龙爱好者研究的焦点。许多人对恐龙的群体生活方式存在诸多遐想和讨论。最新的化石足迹发现带来了令人振奋的证据,显示恐龙不仅仅是单一物种群居,而是以多种物种混合的群落形式共同活动,这一发现极大地丰富了我们对白垩纪恐龙社会行为的理解。这些证据最重要的来源之一是位于加拿大阿尔伯塔省的恐龙省立公园(Dinosaur Provincial Park),一个被联合国教科文组织认可的世界遗产地,也是全球顶尖的恐龙化石发掘地。这里不仅保存了大量的恐龙骨骼化石,同时也保存了珍贵的恐龙足迹,为研究恐龙群体行为提供了难得的窗口。多年以前,研究人员主要关注恐龙骨骼本身,对足迹的研究相对较少。

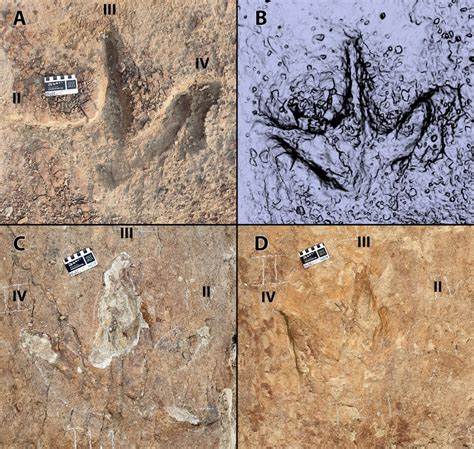

然而在2024年夏季,一支由全球古生物学家组成的团队在本地区发现了一块面积约29平方米的沉积层,上面保存了至少二十个完整或部分的恐龙足迹。更令人兴奋的是,这些足迹并非来自同一物种,而是表明了多种恐龙物种曾经一同跋涉于这里。研究人员通过细致比对变化极具特征的脚印尺寸、形状和步伐,确认至少有五只角龙类恐龙(如史特拉卡龙等)紧密行走在一起,此外还有一只甲龙科恐龙的足迹参与其中。甚至还有爪印属于一种小型未确定的食肉恐龙,说明这个群体构成多样。角龙类恐龙以其坚硬的颅骨和突出的角状结构而著称,通常被认为是防御性极强的动物。而甲龙类恐龙身体装甲厚重,行动稳健,这两者同时出现于足迹中,暗示了它们在觅食或迁徙过程中可能互相依赖,共同面对外来威胁。

更值得注意的是,离这些足迹不远处还发现了一组明显属于两只大型暴龙类恐龙的足迹。它们的行进方向不仅与混合群体的行走路线垂直,很可能展现了捕食者监视猎物群的情境。这种紧张对峙的画面,虽未能找到他们最终交锋的证据,但极富戏剧性,并反映了当时生态系统中捕食与被捕食之间的动态平衡。现代生态学研究显示,许多草原和开阔平原上的草食动物采用多物种群体生活方式以增强警觉和防卫。譬如非洲草原上的角马和斑马群体混合栖息,形成面积广阔且复杂的群居体系。它们通过相互提醒掠食者的接近,从而大大提升生存几率。

此次发现恐龙也可能采用类似策略,不仅丰富了我们对于恐龙行为的认知,也体现了这一防御策略的悠久进化历史。值得一提的是,阿尔伯塔地区在白垩纪晚期属于亚热带气候,拥有丰富的河流和植被资源,是恐龙生活的理想环境。各种恐龙种类在此共享食物和水源,形成高度多样化的生态系统。古生态学家认为,这种资源丰富环境促使恐龙间形成复杂的社会联系和共生关系。该研究由新英格兰大学的菲尔·贝尔教授带领,并联合国际团队进行。他们借助现代数字扫描技术构建了化石足迹区域的三维地形模型,这不仅帮助精确定位各种跡象,也提升了对恐龙步态和群体动态的推断准确度。

贝尔教授表示:“这次研究让我们对恐龙社会结构有了新的认识。群体中不同种类恐龙的协同行为表明,古代生物的社会行为远比我们想象的复杂和丰富。”除了科学研究意义之外,这一发现引发了对恐龙生态系统多样性的广泛兴趣。未来,研究人员计划利用足迹信息,深入分析恐龙间如何通过视觉、嗅觉甚至声音进行交流与协调,探究它们真实的社交网络和防御机制。对于公众而言,这些生动的恐龙活动场景将被更多地还原与展示,提升科普教育与古生物文化的传播效果。恐龙省立公园将可能成为恐龙行为研究的重要展览基地,吸引更多爱好者和学者参与探索白垩纪神秘世界。

最后,这项研究也启示我们自然界中多物种群居的形成并非偶然,反映了巨大的生存压力和进化动力。恐龙时代的多样性合作模式为现代动物的群居行为提供了历史背景和演化对比,帮助我们更好地理解生态系统的复杂性及其持续演变的秘密。随着未来更多化石和足迹的发现,我们有望揭示更多恐龙间微妙而丰富的生活方式,开拓关乎生命演化的新视野。这样跨越7600万年的生态印记将引导我们走进远古大地上的传奇岁月,感受曾经那片广袤天地间生命的脉动与奇观。